Resumen

Este artículo explora la fenomenología arquitectónica desde la perspectiva de Juhani Pallasmaa, destacando la interrelación entre sensibilidad, cuerpo y experiencia en la configuración de la habitabilidad del espacio construido. A partir de su obra, se analiza cómo la arquitectura trasciende la mera funcionalidad para convertirse en una experiencia sensorial y emocional, donde los sentidos y la percepción corporal juegan un papel central. La investigación aborda conceptos claves como la multisensorialidad, la memoria corporal y el significado existencial del espacio habitable, subrayando la importancia de diseñar entornos que enriquezcan la experiencia, fomentando el bienestar psicoemocional y la conexión con el usuario. Este enfoque pretende enriquecer la comprensión del espacio habitable como un escenario vital que integra cuerpo, mente y entorno.

Palabras clave: Fenomenología arquitectónica, Juhani Pallasmaa, multisensorialidad, percepción, memoria corporal, experiencia sensorial.

Abstract

This article explores architectural phenomenology from Juhani Pallasmaa’s perspective, emphasizing the interrelation between sensitivity, the body, and experience in shaping the habitability of built space. Drawing upon his work, it examines how architecture transcends mere functionality to become a sensory and emotional experience, where the senses and bodily perception play a central role. The research addresses key concepts such as multisensoriality, bodily memory, and the existential meaning of habitable space, highlighting the importance of designing environments that enrich experience, promote psycho-emotional well-being, and foster user connection. This approach aims to deepen the understanding of habitable space as a vital setting integrating body, mind, and environment.Keywords: Architectural phenomenology, spatial configuration, sensory space, habitability.

Key words: Architectural Phenomenology, Juhani Pallasmaa, multisensory experience, perception, bodily memory, sensory experience.

Introducción

En el panorama actual del diseño arquitectónico, suele predominar una tendencia a privilegiar la funcionalidad y la estética visual por encima de otros aspectos esenciales de la experiencia humana. Esta dinámica, con el tiempo, ha promovido una desconexión entre el espacio construido y las necesidades sensoriales, emocionales y existenciales de sus usuarios. Frente a esta realidad, la fenomenología arquitectónica, tal como la plantea Juhani Pallasmaa, propone una visión que resalta la importancia de la experiencia multisensorial y la relación entre el cuerpo, los sentidos y la percepción espacial, ofreciendo así un enfoque más humano y sensible hacia el diseño arquitectónico.

Aunque la fenomenología arquitectónica no es una corriente nueva, persiste una brecha considerable entre el reconocimiento teórico de estos principios y su aplicación práctica en el diseño arquitectónico, así como en la evaluación de las repercusiones psicoemocionales sobre los usuarios por parte de los profesionales de la construcción. Con frecuencia el diseño y la producción arquitectónica interrumpen o desatienden la relación entre el espacio construido y la experiencia humana, lo que impide establecer vínculos significativos entre el individuo y su entorno, repercutiendo negativamente en su bienestar y calidad de vida.

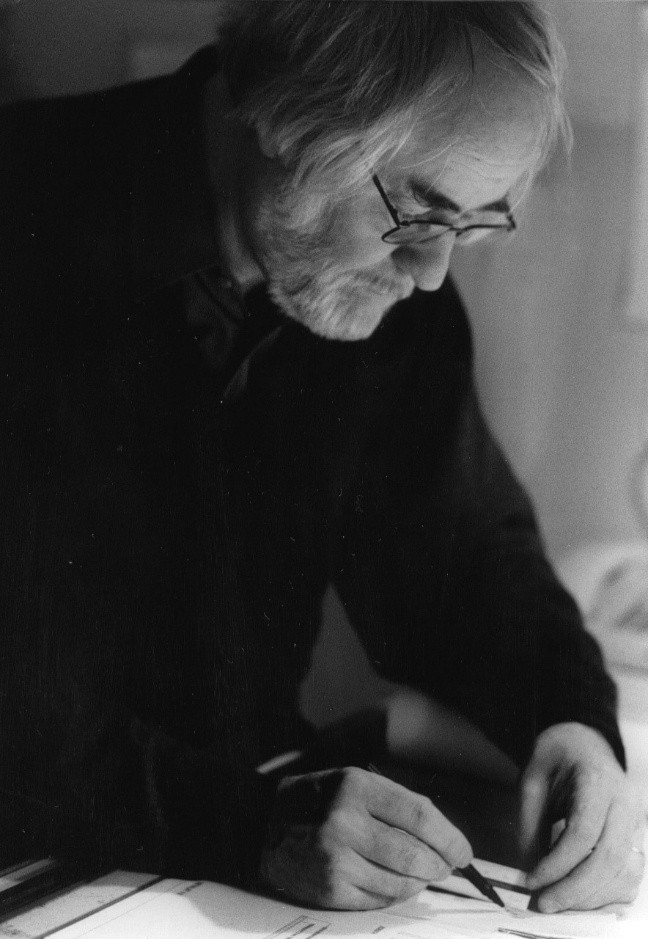

Juhani Pallasmaa

Fotografía de Knut Thyberg.

https://commonedge.org/juhani-pallasmaa-architecture-is-a-verb/

Esta problemática se agrava en contextos de vivienda social, autoconstrucción y espacio urbano en sectores populares, donde las prácticas desinformadas, las restricciones económicas y las políticas públicas tienden a reducir la arquitectura a su función más elemental, descuidando su capacidad para enriquecer la vida humana a través de la experiencia sensorial y emocional.

Ante este panorama, se hace necesario revisar y aplicar los conceptos propuestos por Pallasmaa, tales como la memoria corporal, la multisensorialidad y el significado existencial del espacio, con el objetivo de integrarlos en las metodologías del diseño arquitectónico. De esta forma, se pueden crear entornos que no solo satisfagan necesidades funcionales, sino que también promuevan experiencias más prosperas para sus usuarios Esta investigación pretende abordar dicha problemática desde la fenomenología arquitectónica, a fin de aportar nuevas perspectivas que enriquezcan tanto el diseño como la habitabilidad del espacio construido.

El problema central que guía esta reflexión puede formularse de la siguiente manera: ¿Qué factores deben considerarse en el diseño arquitectónico para que este trascienda la visión funcional-estética, y el espacio construido se convierta en un escenario que integre a la materialidad del espacio con el cuerpo, la memoria y el entorno, promoviendo una conexión significativa con el usuario y su experiencia? Desde la perspectiva de la fenomenología arquitectónica, responder a esta cuestión implica comprender no solo la interacción entre los sentidos y la percepción del espacio, sino también incorporar elementos que estimulen las emociones, la memoria y generen un sentido de pertenencia, con el propósito de diseñar entornos que enriquezcan la vida cotidiana, que promuevan niveles de habitabilidad ideales.

Para introducir el principio fenomenológico de Pallasmaa en la arquitectura, puede tomarse como punto de partida la obra del científico y poeta Gastón Bachelard, quien en “La poética del espacio” desarrolla diez conceptos clave: la casa, la casa y el universo, el cajón, el nido, la concha, los rincones, la miniatura, la inmensidad íntima, la dialéctica de lo interior y lo exterior, y la fenomenología de lo redondo. A través de estas nociones, Bachelard sienta las bases de una arquitectura fenomenológica centrada en la experiencia, que aspira a trascender la materialidad del espacio.

Gastón Bachelard fundamenta su obra en la noción de “imaginación poética”, proponiendo que, para comprenderla plenamente, es necesario apartarse del racionalismo. Sostiene que la filosofía de la poética debe emerger del éxtasis provocado por la novedad de la imagen, ya que el acto poético carece de pasado [1]. En su análisis, Bachelard examina las imágenes del “espacio feliz”, considerando la imagen poética como una manifestación del alma y del corazón [2], y no como un producto superficial desconectado del ser.

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el fenomenólogo trabaja con imágenes y debe abordarlas consciente de su reciprocidad con un conjunto de significados. La primera imagen que presenta Bachelard es la de la casa [3], considerada por él como uno de los símbolos más poderosos. Para el autor, nuestra casa se convierte en nuestro “rincón del mundo”, enriquecido por las vivencias de todas las casas que hemos habitado a lo largo de nuestra vida. Estas experiencias influyen en nuestro presente y moldean nuestras vivencias futuras, actualizando continuamente nuestras preferencias y aversiones. En este sentido, cada hogar en el que hemos vivido marca nuestra experiencia vital y determina, en gran medida, nuestra posición ante la vida.

Para Bachelard, el espacio percibido por la imaginación no se limita a formas, medidas o definiciones geométricas; se trata de un espacio vivido, un espacio físico impregnado de significado a través de la imaginación. En su análisis, utiliza la casa como un instrumento para explorar el alma humana. Según él, la imaginación no solo refleja la realidad, sino que también la enriquece, añadiéndole valores [4].

Para comprenderlo, podríamos preguntarnos: ¿Cómo habitamos nuestro espacio vital? ¿Cómo echamos raíces en un rincón del mundo y no en otro? ¿Preferimos lo familiar o nos aventuramos hacia lo desconocido? Regularmente, tendemos a inclinarnos por lo que nos es familiar y rechazamos lo que nos resulta ajeno. Bachelard afirma que el poeta entiende que la casa guarda la infancia inmóvil en sus brazos [5]; sostiene que la casa es un refugio que protege al soñador y le permite soñar en la paz de lo conocido.

Dentro de la casa, Bachelard identifica dos analogías del ser y de los espacios simbólicamente contrapuestos: el desván y el sótano. El desván representa el lado racional del ser humano, un espacio donde la luz del día disipa los miedos [6], mientras que el sótano simboliza el lugar donde yacen los temores más profundos. Con ello, propone una relación entre el espacio y los aspectos psicológicos de quienes lo habitan [7].

Bachelard destaca la conexión entre el espacio arquitectónico, la experiencia y la acción humana. Afirma que el espacio incita a la acción y que, antes de la acción, la imaginación trabaja, siega y labra mediante acciones imaginarias [8]. Basado en la interacción entre acción e imaginación, sostiene que los espacios que amamos no solo ofrecen protección, sino que también adquieren valores imaginarios que pueden llegar a dominar nuestra percepción. Su enfoque es innovador para su época, al intentar vincular el espacio construido con el hacer y con las experiencias psicoemocionales que los seres humanos experimentan al habitarlo.

Para Gastón Bachelard, la motricidad está íntimamente ligada a la memoria y a la casa natal que habita en nuestro interior. Esta conexión se manifiesta a través de un conjunto de hábitos orgánicos, moldeados por la costumbre, que nos permiten desplazarnos por el hogar sin tropiezos, reconociendo intuitivamente la altura de los peldaños, la disposición de los muebles y la esencia misma de la casa, que se despliega en armonía con nuestro ser [9].

Las costumbres de quienes habitan un espacio son moldeados por la repetición y la familiaridad, estableciendo un vínculo inseparable entre el individuo y el entorno arquitectónico. En este contexto, el cuerpo se mueve por el espacio de manera fluida y natural, reflejando una simbiosis entre el ser humano y su hogar.

Por consiguiente, este fenómeno demuestra que el hogar trasciende su función como espacio físico, convirtiéndose en una extensión del ser. El espacio construido es el lugar donde el tiempo vivido y las experiencias personales configuran la edificación de nuestro proceder. Cada peldaño, rincón o habitación se transforma en un símbolo de lo conocido, de la seguridad que acompaña a la familiaridad, de la composición del escenario que refleja el desarrollo cinético y experiencial del habitante.

La casa nos resguarda del exterior; también forma, moldea y acompaña al individuo a lo largo de su vida, atestiguando su paso desde la infancia hasta la vejez. La arquitectura concebida desde esta perspectiva se convierte en el instrumento, el canal de dialogo entre el espacio habitado y el ser humano, influyendo profundamente en la percepción, el bienestar y las emociones

Según Bachelard, la casa se constituye como un conjunto de imágenes que proporcionan al ser humano una sensación, real o imaginaria, de estabilidad. Es un espacio donde reinterpretamos continuamente nuestra realidad, mientras que a la par generamos una conexión simbólica y emocional que trasciende lo material. Explorar estas imágenes equivale a desentrañar el alma de la casa, revelando la psicología que acompaña al espacio habitado que nutre y refleja nuestra identidad y percepción del mundo [10].

La casa representa nuestro refugio en el mundo, el lugar donde encontramos arraigo y construimos nuestro primer universo personal. En esencia se trata de un cosmos en el sentido más amplio de la palabra, un microcosmos que organiza nuestra existencia. Observada desde la perspectiva de la experiencia íntima, incluso la vivienda más modesta, puede revelarse como un espacio de belleza única, dado que se trata del escenario donde se desarrollan nuestras memorias y nuestra conexión más profunda con el entorno [11].

En cuanto al universo, Bachelard explora su relación con la casa estableciendo un vínculo entre el cosmos y nuestro hogar. No se refiere a la casa material y tangible, sino a la casa idealizada que soñamos y anhelamos, el hogar que representa nuestras aspiraciones más profundas y nuestro deseo de pertenencia en el mundo. “en todo sueño de casa hay una inmensa, casa cósmica en potencia; desde su centro irradian los vientos, y las gaviotas salen de sus ventanas. Una casa tan dinámica permite al poeta habitar el universo, o, dicho de otra manera, el universo habita en su casa, hablamos de la imagen onírica”[12].

Sala de conciertos del Centro Cultural de Rovaniemi en Laponia, 2011. Fotografía de Rauno Träskelin.

Bachelard plantea una dialéctica entre el interior del ser humano y el de la casa, proponiendo una correlación entre la vivienda, que simboliza la intimidad del individuo, y el universo, que representa el exterior y lo infinito. En este contexto, las ventanas del espacio construido desempeñan un papel esencial, ya que a través de ellas se establece el intercambio entre el interior y el exterior. Para Bachelard, las casas deben estar abiertas al mundo a través de estos vanos, creando un puente entre lo íntimo y lo vasto. [13]

Como tercer punto, Bachelard reflexiona sobre la imagen del cajón, metaforizándolo como un contenedor y organizador del conocimiento que, una vez ocupado y clasificado, se convierte en algo inerte. Para él, esta metáfora representa una imagen falsa del saber, ya que el conocimiento por sí solo no es capaz de generar expresión creativa. [14] Asimismo, explora la noción del armario como un espacio íntimo y oculto, accesible solo para quienes gozan del privilegio de la privacidad, y hace referencia al cofre, que guarda los recuerdos más profundos y secretos de sus dueños. Comenta que “en el cofrecillo se encuentran las cosas inolvidables para nosotros y también para aquellos a quienes legaremos nuestros tesoros. El pasado, el presente y el porvenir se hallan condensados allí”.[15]

Para avalar la interrelación entre el espacio construido y el individuo que lo habita Bachelard incorpora la perspectiva de Víctor Hugo, quien describe la relación de Quasimodo con la catedral de Notre Dame a través de una analogía donde la catedral es “el huevo, el nido, la casa, la patria, el universo”, es decir, el todo para el contrahecho que la habita. Hugo sugiere que el edificio no solo lo alberga, sino que moldea al individuo, indicando que Quasimodo adoptó la forma del espacio que lo contenía, tal como el caracol se adapta a su concha o la tortuga a su caparazón. Y que, a su vez, la textura rugosa y los rincones laberínticos de la catedral eran comparables a la constitución del individuo, convirtiendo al edificio en un refugio que refleja y amplifica las emociones de su habitante, mostrando cómo el espacio arquitectónico puede integrarse profundamente con la identidad. [16]

En su escrito y como cuarto punto, Bachelard introduce la imagen del nido, destacando que, a diferencia de las aves, que moldean sus refugios de forma autónoma y adaptada a sus cuerpos y necesidades, ningún ser humano ha logrado construir, sin herramientas, las complejas edificaciones en las que habita con su familia. Afirma que el hombre es capaz de edificar cualquier cosa, excepto un nido de pájaro. Para él, el nido simboliza la sencillez, la paz y la intimidad de una casa modesta.[17] La sabiduría natural del ave al construir su nido evidencia una armonía, e inteligencia espontanea que debería servir como guía para el quehacer arquitectónico.

Esta reflexión nos invita a cuestionar si es factible concebir un diseño menos artificial del espacio construido, que actúe con mayor sintonía con la naturaleza. ¿Existe, acaso, la posibilidad de planificar la habitabilidad de manera que se materialicen soluciones acordes a las necesidades, la esencia y los anhelos de quienes habitan esos espacios? O, por el contrario, ¿la habitabilidad emerge de forma espontánea a través del uso y la implementación de soluciones que responden a dichas necesidades y aspiraciones?

En esta búsqueda por preservar dichos procesos naturales, el espacio habitado no debe concebirse únicamente como un contenedor funcional, sino como un lugar profundamente vinculado a la identidad y emocionalidad de sus ocupantes; un refugio hecho a medida, un nido que se adapta al cuerpo y actúa como remanso de paz. Desde esta perspectiva, la fenomenología se convierte en un concepto clave que nos conduce al anhelo del éxito que obtiene el ave en su empresa. Bachelard resalta que el constructor del nido utiliza su propio cuerpo como herramienta, formando círculos para lograr esa estructura circular perfecta [18].

Esta sabiduría natural sugiere que los espacios que habitamos podrían ser un flujo orgánico, una extensión de quienes los construyen y los habitan. En este tenor, surge la pregunta: ¿para qué se necesitarían arquitectos? ¿Cómo profesionales cuánto debemos acercarnos a nuestros clientes y hasta qué punto debemos depurar nuestra experiencia para no interferir con sus expectativas personales?

Este enfoque implica considerar la adaptabilidad como característica fundamental del espacio construido, la conexión con la naturaleza, la calidad de los materiales, la iluminación y la disposición del mobiliario. Al igual que el nido del pájaro, la vivienda debe caracterizarse por su capacidad de ajustarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios a lo largo del tiempo, sin requerir intervenciones significativas. Por tanto, el quehacer arquitectónico debe guardar la aspiración de diseñar espacios que estimulen la imaginación previa a la transformación del espacio.

Por último, en este resumen sobre el precursor de la arquitectura fenomenológica, se aborda la quinta imagen del libro, representada por la concha. Bachelard utiliza la imagen de una concha vacía para evocar la idea de refugio. En ella, se manifiesta una dialéctica entre dos opuestos: lo que emerge hacia la luz y lo que permanece oculto, protegido en la oscuridad. Con ello presenta la llamada “fenomenología de la salida”. Con este ejemplo esquematiza el proceso de salida del refugio, simboliza el enfrentamiento entre lo interno y lo externo, entre la protección y la exposición al mundo [19].

De acuerdo con el autor, al observar el video en aceleración de una flor que se abre, podemos contemplar una imagen sublime que simboliza una ofrenda. La flor que se despliega rápidamente, sin vacilación, parece representar un don, una entrega al mundo. Si el cine nos mostrara un caracol emergiendo aceleradamente de su concha, con sus cuernos extendidos hacia el cielo, esta imagen transmitiría agresividad, un choque entre el miedo y la curiosidad. Este “complejo de miedo-curiosidad” quedaría desarticulado, llevándonos de nuevo a la dialéctica entre lo oculto y lo revelado. [20]

La concha representa un símbolo del espacio en el que nos preparamos y cultivamos antes de salir a la luz. Bachelard ejemplifica esta idea con la imagen del féretro de Indre-et-Loire, conformado por 300 conchas de caracol que se extienden desde los pies hasta la cintura del esqueleto. Afirma que el contacto con nuestras creencias nos sitúa en el origen mismo: la concha es el lugar donde se gesta una resurrección [21]. Este espacio interior, tanto en la vivienda contemporánea como en las de épocas pasadas, refleja la vida misma, un proceso de transformación en espera de emerger. El castillo, o cualquier espacio construido, puede funcionar como una concha: un refugio en el que el ser se despliega.

Concluido este primer preámbulo, es momento de profundizar en el concepto de “experiencia” dentro de la arquitectura. Este término cuestiona el diseño normativo, como el promovido por Frank Lloyd Wright, quien sostenía que la arquitectura debía entenderse como una expresión plástica integral, más que como una mera composición de elementos aislados. Esto implica concebir la obra como un todo coherente, evitando la simple yuxtaposición o suma de partes independientes [22]. Wright subrayaba la importancia de diseñar edificaciones adaptadas a su contexto y características locales, sentando así las bases del regionalismo arquitectónico.

Le Corbusier, retomando la tradición clásica, concibió la arquitectura como una expresión plástica fundamentada en trazados reguladores. Estos trazados buscan establecer relaciones armónicas e ingeniosas que confieren equilibrio y belleza a las edificaciones, siendo esenciales en la creación de obras arquitectónicas de alto valor estético. En sus palabras: “El trazado regulador es una satisfacción de orden espiritual que conduce a la búsqueda de relaciones ingeniosas y de relaciones armoniosas. Confiere euritmia a la obra” [23].

Este orden, descrito por Le Corbusier como una “satisfacción de orden espiritual”, no solo estructura la obra arquitectónica, sino que es aquello que permite al usuario experimentar el espacio desde una sensación de belleza y equilibrio. Este equilibrio trasciende lo superficial, ya que su percepción está profundamente arraigada en las relaciones proporcionales y simbólicas que resuenan con nuestra naturaleza humana. Para Le Corbusier, el uso del trazado regulador no es una simple formalidad matemática, se trata de una búsqueda de relaciones que permiten la creación de una arquitectura “eurítmica”, entendida como la consonancia y el equilibrio entre las partes de un todo, convirtiéndose en un vehículo para provocar una experiencia espiritual en el usuario.

Esta satisfacción de orden espiritual puede enlazarse con la fenomenología de la arquitectura en su orden armónico por el poder de evocar emociones positivas, tranquilidad y una conexión con una esencia trascendental. Bajo estas condiciones el diseño arquitectónico actúa como un mediador entre lo material y lo inmaterial, entre lo físico y lo espiritual. Esta postura resuena con los ideales de la fenomenología, que ve en la arquitectura no solo un refugio físico, sino un marco para la existencia humana, donde la experiencia se eleva más allá de lo tangible.

Por su parte Ludwig Mies van der Rohe rechazó una visión puramente formalista de la arquitectura, argumentando que la forma debía ser una consecuencia directa de los propósitos constructivos, no un fin en sí misma. Su enfoque buscaba reflejar principios de orden, universalidad y abstracción, empleando un método de depuración que reducía cada elemento a su esencia, eliminando lo superfluo para revelar una estructura clara y ordenada. Mies sostenía que reutilizar las formas y contenidos de épocas arquitectónicas pasadas era un esfuerzo inútil, afirmando que el éxito en la arquitectura dependía de responder al espíritu de la época. Para él, era imposible avanzar aferrándose al pasado; era fundamental comprender y atender las aspiraciones contemporáneas [24].

Es esta clase de pensamientos que surgen en Mies van der Rohe, Le Corbusier entre otros lo que funciono como fundamento para una ruptura crítica frente al racionalismo formalista de la arquitectura moderna. Esta insatisfacción dio paso a nuevas corrientes como el regionalismo crítico y las propuestas monumentales, en las que el usuario dejó de ser concebido como un mero espectador para ser considerado un ser sensible que percibe y habita el espacio. Es así como la forma arquitectónica comenzó a comprenderse no solo por su configuración espacial y visual, sino por los efectos sensoriales, emocionales y existenciales que genera en quien la experimenta.

Las primeras aproximaciones a una fenomenología del espacio arquitectónico surgieron con textos como “La experiencia de la arquitectura” de Steen Eiler Rasmussen, junto con la obra homónima de Ernesto Nathan Rogers. Ambos arquitectos, activos en el siglo XX, buscaron explorar la arquitectura desde la vivencia del cuerpo y la sensibilidad del sujeto. No obstante, sus aportes se diluyeron progresivamente ante el auge de las corrientes posmodernas y la complejidad de las transformaciones socioculturales del momento.

Rasmussen, en su obra, destaca la importancia de experimentar la arquitectura más allá de su apariencia visual. Subraya que no basta con ver la arquitectura, hay que experimentarla… hay que vivir en los espacios. Por su parte, Ernesto Nathan Rogers, a través de su labor editorial en revistas como Domus y Casabella, promovió una visión humanista de la arquitectura. Su enfoque teórico buscaba integrar la experiencia subjetiva del usuario en el diseño.

La década de 1990 marcó un resurgimiento del interés por la fenomenología arquitectónica, impulsado en gran medida por la revalorización de la obra de Alvar Aalto. A pesar de que Aalto no formuló una teoría fenomenológica formal, su práctica arquitectónica encarnó con notable claridad los principios asociados a esta corriente. En proyectos como la Villa Mairea (1938–1939), diseñada junto a Aino Aalto, se evidencia una arquitectura que se integra armónicamente con el entorno natural, estableciendo un diálogo íntimo entre la edificación y el paisaje circundante [25].

La Villa Mairea destaca por su planta en forma de “L”, la cual envuelve un patio interior y genera una transición continua entre los espacios interiores y el bosque de pinos que la circunda. Los materiales empleados —madera, piedra, ladrillo y yeso— fueron seleccionados por su capacidad de generar experiencias táctiles y establecer un vínculo con la tradición local. Detalles como columnas de acero recubiertas con ratán y superficies de madera trabajadas artesanalmente evidencian una intención clara de enriquecer la experiencia sensorial del usuario.

Según Aino y Alvar Aalto (1939), citados en García [26], la Villa Mairea representa una arquitectura que impulsa la experimentación personal y promueve la conexión emocional con el entorno, en contraposición a una arquitectura meramente ornamental, subordinada al prestigio, que ha predominado históricamente.

Otro ejemplo representativo es el Sanatorio de Paimio, donde Aalto diseñó espacios centrados en el bienestar de los pacientes, considerando aspectos como la ergonomía del mobiliario, la orientación estratégica de la luz natural y el diseño del flujo de circulación. En ambos proyectos se evidencia una atención cuidadosa hacia la habitabilidad emocional, priorizando la vivencia del usuario por encima de un enfoque meramente formal o técnico.

Juhani Pallasmaa reconoce en Alvar Aalto una figura clave para su propia visión arquitectónica. Destaca cómo Aalto logró una integración entre tradición y modernidad, conjugando el uso de tecnologías contemporáneas con una profunda sensibilidad hacia las necesidades psicológicas y físicas del ser humano. A partir de esta influencia, Pallasmaa analiza, resignifica y profundiza el pensamiento y la obra del arquitecto finlandés desde su propio marco teórico, posicionando la experiencia corporal, subjetiva y sensorial como eje central de la habitabilidad arquitectónica. Así, propone una arquitectura que se percibe, se recuerda y se habita a través de los sentidos [27].

Pallasmaa resalta la relevancia del saber poético por encima del conocimiento puramente científico. Afirma que “el arte articula nuestras experiencias existenciales esenciales y también nuestros modos de pensar; es decir, nuestras reacciones ante el mundo y nuestro procesamiento de información, que ocurre directamente como una actividad sensorial incorporada” [28].

En su obra “Los ojos de la piel”, Pallasmaa profundiza en la fenomenología del cuerpo, proponiendo que nuestra existencia se fundamenta en una interacción plena con el mundo a través de los sentidos. Sin esta relación sensorial, la experiencia arquitectónica carecería de significado.

Además, sostiene que el cuerpo y el mundo mantienen una relación de reciprocidad constante: el cuerpo encarna el mundo, al tiempo que el mundo se manifiesta a través del cuerpo. Desde su perspectiva, incluso el acto de recordar no es exclusivamente una función cerebral, sino una experiencia profundamente corporal, integrada por el sistema nervioso y la percepción sensorial [29]. Así, el autor propone trascender la dicotomía mente-cuerpo al reconocer que el pensamiento mismo se articula a través de lo corporal.

En este marco, la percepción visual no se reduce a un proceso óptico o racional. Pallasmaa explica que la imagen captada por la retina es procesada en el cerebro mediante tres flujos neuronales—movimiento, color y forma—que se integran en secuencias separadas por apenas veinte milisegundos [30]. Esta integración da lugar a su célebre afirmación: “ver con la piel o tocar con los ojos”, una expresión que subraya la idea de que percibimos y pensamos el mundo con todo el cuerpo.

Esta noción se manifiesta con claridad en las prácticas artesanales, como la cerámica, donde el conocimiento no se asimila plenamente a través de manuales o instrucciones, sino mediante la experiencia directa del hacer, que implica una memoria muscular determinada. Con ello, Pallasmaa cuestiona de forma directa las visiones dualistas y racionalistas que colocan a la mente y al objeto por encima del cuerpo, proponiendo en su lugar una comprensión encarnada de la experiencia arquitectónica.

La propuesta fenomenológica de Juhani Pallasmaa sobre la experiencia arquitectónica se distancia de las perspectivas centradas exclusivamente en la forma, acercándose a una comprensión más afín a la filosofía existencial. Cabe aclarar que no se trata de una fenomenología de corte husserliano, dado que no se enfocada en la búsqueda de esencias, como ya mencionó, más bien tiene mayor similitud a la visión a la poética del espacio de Gaston Bachelard, donde la experiencia se concibe como un proceso de transformación subjetiva. Hablar de experiencia fenomenológica, en este contexto, implica referirse a un fenómeno que afecta y modifica profundamente al individuo paso a paso.

En su obra, Pallasmaa se aleja de la concepción fenomenológica de Edmund Husserl, quien entiende esta corriente como una ciencia centrada en los datos de la conciencia. Para Pallasmaa, la experiencia arquitectónica fundamental no puede reducirse a una aprehensión puramente intelectual o visual; posee, en cambio, una dimensión dinámica y vivencial, más cercana al “verbo” que al “sustantivo” [31]. Esta perspectiva implica que la arquitectura se convierte en una que demanda de la inmersión, del acercamiento corporal al edificio, del enfrentamiento con su volumen y la percepción sensorial de su presencia, más que a través de la contemplación de su fachada, de la imagen visual de una puerta al ingresar o de un recorrido virtual.

En este sentido, la forma arquitectónica cobra significado a través del movimiento, la interacción del cuerpo con el espacio y es indispensable su interpretación. Pallasmaa también sostiene que es el habitante quien otorga sentido al hogar, convirtiéndolo en una proyección de su personalidad, de sus rutinas cotidianas. Bajo este esquema, la esencia del habitar no radica en la estructura física de la casa, sino en las vivencias subjetivas que allí acontecen. El hogar, más que un objeto construido, es una manifestación íntima de la vida cotidiana, de la multiplicidad de cotidianeidades [32].

Juhani Pallasmaa reflexiona sobre el predominio de la tecnología digital en el diseño de la arquitectura contemporánea, señalando que la creciente mediación tecnológica puede desmaterializar y desvincular de la experiencia arquitectónica de las emociones, desplazando la importancia del cuerpo y los sentidos en la percepción del espacio [33].

Para ello, Pallasmaa retoma las ideas de Ashley Montagu, quien afirma que la piel es el órgano más antiguo y sensible del cuerpo humano, nuestro primer medio de comunicación y el mecanismo de protección más eficaz de nuestro ser. Montagu señala que la piel cubre la totalidad del cuerpo, incluyendo la córnea del ojo, la cual está recubierta por una forma modificada de piel [34]. A partir de esta reflexión, Pallasmaa enfatiza la relevancia de los sentidos, especialmente del tacto, en nuestra forma de interactuar con el mundo y con la arquitectura.

Pallasmaa sostiene que el tacto es esencial para la percepción del entorno, describiéndolo como “el padre de nuestros ojos, oídos, narices y bocas”. En su visión, el tacto constituye la base de todas las modalidades sensoriales, ya que vincula la experiencia del entorno con la percepción de uno mismo [35]. Por ello, aboga por una cultura que valore lo sensorial y reconozca la riqueza del tacto, sin excluir la importancia de los demás sentidos. Además, destaca que el sentido del tacto va más allá de la arquitectura, pues está íntimamente ligado al uso del cuerpo y a la construcción de múltiples identidades.

Además, Pallasmaa observa que las imágenes generadas por ordenador tienden a reducir nuestras capacidades de imaginación, que son magníficas, multisensoriales, simultáneas y sincrónicas [36]. Este fenómeno implica la ocupación de espacios virtuales sin un cuerpo material y la modificación de los esquemas de funcionalidad simbólica, lo que lleva a una pérdida de la materialidad, subraya que con el uso de la tecnología surge la necesidad de reinstaurar la dimensión sensorial en la relación con el entorno.

Dirá que las practicas contemporáneas transforman el proceso de diseño en una manipulación visual pasiva, lo que él describe como un “viaje retiniano”. Esta afirmación tiene implicaciones sobre cómo se enseña, practica y concibe la arquitectura, rechazando las propuestas excesivamente mentales o conceptuales que ignoran la experiencia desde su origen. En cambio, promueve el dibujo a mano, argumentando que el trabajo creativo requiere identificación, empatía y compasión tanto a nivel corporal como mental [37].

Además, Pallasmaa habla de una crisis de la experiencia, en la que las imágenes visuales se han convertido en mercancías y la vista es el único sentido que puede seguir el ritmo acelerado del mundo tecnológico [38]. Gracias a estas dinámicas, las experiencias auténticas han sido reemplazadas por momentos efímeros que, aunque pueden capturarse en fotografías, carecen de significado real.

Juhani Pallasmaa advierte que la proliferación de los medios de comunicación contemporáneos ha contribuido a una pérdida de significado en nuestras vidas. Esta problemática, según él, tiene raíces en la filosofía de René Descartes, quien elevó la vista como el sentido más noble y universal, estableciendo una jerarquía sensorial que privilegia la visión por encima de otras formas de experiencia. Este enfoque ha llevado al ocularcentrismo, donde la imagen visual predomina sobre la vivencia corporal y emocional [39].

En su crítica a la arquitectura contemporánea, Pallasmaa señala que la preeminencia de la imagen reduce la experiencia espacial a una contemplación superficial, desconectada de su contexto y considera al tacto más certero y menos vulnerable al error que la vista [40].

Afirma que la creación arquitectónica está determinada por el espectáculo visual, donde el diseño se basa en meras formas, desconectadas de su contexto histórico Propone, en cambio, una concepción del arte de construir que integre dimensiones históricas, culturales, mentales, existenciales y biológicas. [41].

Según Pallasmaa, no podemos transformarnos abruptamente de seres bioculturales a entidades puramente estéticas, ya que nuestros mecanismos mentales y sensoriales no están diseñados para apreciar el mundo únicamente como una experiencia dependiente de la estetización [42]. En este contexto, resulta pertinente cuestionar la visión del autor, debido a que las preferencias estéticas están intrínsecamente ligadas a la cultura, a los significados compartidos por las comunidades, a los gustos adquiridos y a las experiencias personales de cada individuo.

La concepción de la belleza no es universal ni estática; se presenta profundamente influenciada por factores culturales, sociales e históricos. Lo que una sociedad considera estéticamente agradable puede diferir significativamente de otra, ya que las preferencias estéticas están arraigadas en las tradiciones, valores y experiencias colectivas de cada comunidad.

En este sentido, el autor sostiene que deberíamos esforzarnos por concebir el arte de construir enmarcado dentro de un contexto más amplio, que incluya elementos históricos, culturales, mentales, existenciales y biológicos. Afirma que una experiencia arquitectónica profunda no puede derivarse de un concepto intelectualizado, de un refinamiento compositivo o de una imagen visual creada artificialmente [43].

Puesto que cada experiencia emocional en la arquitectura es, en esencia, multisensorial; las características del espacio, la materia y la escala son percibidas en igual medida por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y los músculos [44].

Para ilustrar su postura, Pallasmaa comparte una experiencia personal sobre el significado del hogar. Durante su infancia, habitó ocho casas distintas, pero afirma que solo una de ellas fue verdaderamente su hogar desde una perspectiva experiencial. Señala que su noción de hogar residía más en su mente y en su memoria que en un lugar físico concreto; era su mente la que convertía cada una de esas viviendas en una imagen singular de hogar [45].

Al profundizar en esta idea, menciona que no recuerda la forma arquitectónica ni la disposición exacta de ninguna de esas ocho casas. No obstante, conserva vívidamente la sensación de hogar que experimentaba al regresar, tras esquiar en la oscuridad de una fría noche invernal [46]. Con su relato, da testimonio de que toda experiencia implica procesos de almacenamiento, organización, recuerdo y comparación; así, la memoria incorporada desempeña un papel esencial en la manera en que recordamos un espacio o lugar [47]. En este sentido, cada recuerdo está más vinculado a lo corporal y emocional que a un elemento formal estrictamente arquitectónico.

Pallasmaa sostiene que muchos de nosotros vivimos hoy una forma de alienación propia del ser humano moderno, inmerso en una cultura consumista. Que, en nuestra sociedad de la abundancia, hemos llegado a ser personas que tienen una casa, pero carecen de un verdadero hogar [48], haciendo referencia a la pérdida de sentido de la apropiación del espacio habitado. Desde esta perspectiva, su enfoque fenomenológico se erige como una crítica dirigida a una arquitectura que responde más a los modos de consumo que a las formas culturales de habitar.

Desde su perspectiva, Juhani Pallasmaa critica cómo la cultura tecnológica, consumista y mediática contemporánea ha evolucionado hacia formas cada vez más sofisticadas de manipular la mente humana. Esto se manifiesta en entornos tematizados dirigidos al condicionamiento comercial, al entretenimiento superficial para captar la atención y generar respuestas emocionales inmediatas [49]. Tal tendencia refleja una progresión en la comercialización del diseño, donde se prioriza la creación de escenografías visualmente impactantes pero carentes de profundidad emocional y significado existencial.

A partir de lo anterior, Pallasmaa resalta la importancia de las atmósferas del espacio construido para la memoria, donde la fenomenología se convierte en un elemento crucial para captar y entender la esencia poética de la arquitectura. Esta esencia se manifiesta de manera más intensa al escuchar el sonido de la lluvia sobre un techo de chapa o al observar la luz en las ventanas de una casa en una fría noche de invierno [50]. A pesar de la evidente relevancia de la percepción de las atmosferas, el autor asegura que ha sido difícil de integrar la percepción en el discurso que determina la metodología del diseño arquitectónico. Además, señala que investigaciones neurológicas sugieren que nuestros procesos de percepción y cognición se inician con la captación instantánea de entidades y avanzan hacia la identificación de detalles [51].

Para Pallasmaa, la intimidad es un factor clave en la percepción arquitectónica. Mientras que percibir la arquitectura solo a través de los ojos crea una sensación de distancia, experimentar el espacio a través de los demás sentidos genera un contacto más profundo y cercano. Este enfoque sensorial permite notar detalles como la rugosidad de los materiales, algo que, en su opinión, muchos materiales industriales no logran transmitir debido a su incapacidad para envejecer con dignidad, a diferencia de la madera o la piedra [52].

En este contexto, la casa no es solo un refugio físico, sino una representación de las imágenes personales de protección e intimidad que ayudan al individuo a reconocer y recordar su identidad. Pallasmaa también destaca que el hogar actúa como un mediador entre lo público y lo privado, con grados de transparencia que varían según el diseño [53].

La intimidad está ligada, por un lado, a la cercanía y, por otro, a la confianza. A partir de estas premisas, Pallasmaa desarrolla su propuesta sobre el hogar, invitando a la reapropiación del espacio. Para él, un espacio se vuelve íntimo cuando lo hacemos propio, incorporándolo a nuestra vida y a nuestros recuerdos. El hogar, como espacio personal, no solo expresa la personalidad del habitante hacia el mundo exterior, sino que también refuerza la imagen que este tiene de sí mismo y materializa su comprensión del mundo [54].

La vivencia en arquitectura se entiende como la experiencia directa sobre las formas, un contacto íntimo con ellas. Pallasmaa plantea que el espacio arquitectónico es más un espacio vivido que meramente físico. Este espacio vivido trasciende las barreras de la geometría y la mensurabilidad tradicionales [55]. Desde esta perspectiva, la fenomenología en arquitectura no puede limitarse a la complejidad geométrica, sino que debe enfocarse en el contacto sensorial con la materialidad. Se trata de percibir los sonidos, los olores y las texturas de los materiales, como la rugosidad de una piedra envejecida o la tierra bajo nuestros pies.

Pallasmaa critica que muchos arquitectos vean el hogar únicamente como un espacio funcional y estéticamente correcto, olvidando los significados existenciales y preconscientes del habitar. Cita a Heidegger, quien afirma que hemos perdido nuestra capacidad de habitar auténticamente [56]. Esto lleva a reflexionar sobre el concepto de habitabilidad, invitando a retomar el pensamiento de Heidegger en su texto “Construir, habitar, pensar”. Según Heidegger, habitar es una forma de comportamiento que los seres humanos ejecutan junto a otras formas de relacionarse con el mundo [57]. Esto nos lleva a cuestionar hacia dónde se dirige la arquitectura contemporánea y cómo ha evolucionado, en su búsqueda por recuperar el verdadero sentido del habitar.

Para Heidegger, habitar se refiere a la relación fundamental entre el ser humano y los lugares, y a través de estos, con los espacios. Esta conexión, cuando se piensa esencialmente, es lo que define el acto de habitar [58]. Sin embargo, Pallasmaa propone que la arquitectura tiene dos orígenes distintos. El primero es la necesidad de definir un hogar propio en el mundo; el segundo es la celebración, veneración y elevación de actividades sociales, creencias e ideales específicos. Este segundo origen da lugar a las instituciones sociales, culturales, religiosas y mitológicas [59].

Pallasmaa sostiene que una obra arquitectónica no se experimenta como una serie de imágenes visuales aisladas, sino como una presencia espiritual y material que se vive de manera corpórea [61]. La construcción arquitectónica, en su visión, debe estar orientada a producir una subjetividad, con la idea de que la arquitectura tiene el potencial de generar un hábitat que permita al usuario transformar su propia subjetividad. Así, la arquitectura trata no solo de lo estético, sino del mundo, de la vida y de los significados existenciales [62].

Estas ideas se oponen a la propuesta de la arquitectura funcionalista, que suele emplear formas rígidas y trazados de espacios con ángulos predominantemente rectos, carentes de olor, textura, espacios destinados al tacto, imponiendo una estructura que no permite la participación de los usuarios. En cambio, el autor sugiere que la arquitectura ideal debería aspirar a construir un microcosmos, tomando en cuenta no solo los aspectos formales, sino también aquellos que promuevan la expansión de nuestro ser, en consonancia con nuestra identidad, y con lo que aspiramos a ser, disponiendo distintos materiales y configuraciones espaciales.

La arquitectura funcionalista se cierra a la oportunidad de experimentar la arquitectura como una forma de autodescubrimiento pasa a segundo plano o se convierte en una opción que no se ofrece, negando la posibilidad de diseñar un lugar donde puedan depositar su vivencia personal. Mientras que la arquitectura ideal debe aspirar a convertirse en un microcosmos, tomando en cuenta no solo los aspectos formales, sino también aquellos que promuevan la expansión de nuestro ser en consonancia con nuestra identidad y con lo que aspiramos a ser.

La fenomenología de Juhani Pallasmaa se contrapone al predominio de la visión en la arquitectura contemporánea que tiende a favorecer a la estética y la forma, abogando por una experiencia multisensorial del espacio construido. Su enfoque destaca la importancia de involucrar todos los sentidos—vista, oído, olfato, tacto, gusto y propiocepción—en la percepción arquitectónica, lo cual promueve una conexión más profunda y significativa entre el individuo y su entorno.

Este enfoque puede cobrar tintes sociales, como un referente para proyectos arquitectónicos que buscan mejorar la habitabilidad del espacio para personas con necesidades especiales. Por ejemplo, la Mediateca de Sendai, diseñada por Toyo Ito, incorpora elementos que permiten una experiencia sensorial rica y variada, facilitando el acceso y la interacción para personas con discapacidades visuales y auditivas. O el proyecto ‘Artccesible Advanced’ en Chillida Leku, Hernani, que contiene textos en braille de obras del escultor Eduardo Chillida, permitiendo a personas con discapacidad visual experimentar el arte de manera táctil.

En este contexto, Landázuri y Mercado [62].”Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad interna de la vivienda”, ofrece una perspectiva integral sobre cómo el diseño arquitectónico influye en la experiencia y el comportamiento de los habitantes en su entorno doméstico. En el estudio se identifican variables, tales como el placer, la privacidad, la significatividad, la funcionalidad y la operatividad.

Estas dimensiones consideran aspectos físicos del diseño, como la distribución espacial y la accesibilidad, además de factores psicológicos como la percepción de control sobre el entorno y la posibilidad de personalizar los espacios como factores para fomentar un sentido de pertenencia, el confort y que influyen en la satisfacción y el bienestar de los residentes.

Integrar estas consideraciones en el proceso de diseño arquitectónico es esencial para crear espacios que no solo cumplan con estándares funcionales, sino que también promuevan el bienestar emocional y psicológico de sus ocupantes. La obra de Landázuri y Mercado complementa la visión de Pallasmaa al proporcionar una base empírica que respalda la necesidad de un enfoque holístico en la arquitectura, donde la sensibilidad al cuerpo y la experiencia son fundamentales para configurar espacios habitables y significativos.

El resultado de estos proyectos actúa en consonancia con el planteamiento de Gastón Bachelard, que sugiriera adoptar una disposición que encamine a la arquitectura en términos de la realización individual, es decir, diseñar y construir espacios que satisfagan nuestras felicidades, logros, y salud. Estas ideas nos encaminan a cuestionarnos hacia dónde se dirige la arquitectura en términos de la satisfacción y la realización humana, y con ello a disponer el camino para proponer metodologías de diseño que se ocupen de nutrir la experiencia humana y satisfagan las necesidades psicoemocionales de sus habitantes.

A la luz de la perspectiva fenomenológica de Pallasmaa, se vislumbra la posibilidad de analizar y abordar el diseño del espacio construido desde un enfoque más profundo. Esto implica un cambio que va desde la dimensión táctil hacia la intimidad, la identidad y la cercanía, aspectos fundamentales para una vida más plena y conectada con el espacio que habitamos.

Por otro lado, existen estudios que señalan que el enfoque fenomenológico centrado en la experiencia sensorial y emocional del espacio de Juhani Pallasmaa, podría pasar por alto la racionalidad de la arquitectura. Ya que una experiencia arquitectónica enriquecedora también requiere una comprensión crítica de la función, tal como se afirma en la tesis de Pau Pedragosa Bofarull [63] donde cuestiona cómo la arquitectura moderna, influenciada por la predominancia del conocimiento científico y la crisis de la cultura, ha tendido a identificarse con la tecnología y la estética, dejando de lado su compromiso con el mundo y la representación de la verdad.

Asimismo, en el artículo “Lo que olvidó Juhani Pallasmaa: Reflexiones”[64], se critica que su enfoque podría no liberar completamente a la arquitectura de su dependencia a los datos duros y condición objetiva y determinante del estado humano, al centrarse en la percepción sensorial y no en una comprensión más amplia de los factores que influyen en la experiencia arquitectónica.

En conclusión, aunque Juhani Pallasmaa no establece una metodología arquitectónica explícita, posiblemente para evitar generalizaciones que no se ajusten a la naturaleza cualitativa del análisis fenomenológico, su enfoque ofrece una perspectiva valiosa para repensar cómo concebimos y diseñamos los espacios. Al integrar la sensibilidad corporal y la experiencia multisensorial en la práctica arquitectónica, se promueve una habitabilidad más profunda y significativa. Esta aproximación subraya la importancia de considerar todos los sentidos en la interacción con el entorno construido, fomentando una conexión más íntima entre el individuo y el espacio.

No obstante, desde una perspectiva personal, es esencial equilibrar esta propuesta con un análisis crítico que contemple diversos factores, como la forma, la función y el contexto urbano, que también influyen en la arquitectura. Al hacerlo, se asegura una comprensión integral y contextualizada del espacio habitado, reconociendo tanto la dimensión sensorial y experiencial como los elementos funcionales y culturales que conforman la arquitectura.

Bibliografía

- Bachelard Gastón, La poética del espacio, FCE, Argentina 2000.

- Hierro y Baltierra, El diseño arquitectónico: un acertijo epistemológico, Centro de investigaciones en arquitectura, urbanismo y paisaje, México, 2020.

- Le Corbusier, Hacía una arquitectura, apóstrofe, Barcelona, 1998.

- Fritz Neumeyer, La Palabra sin artificio, El Croquis Editorial Madrid, 1995.

- García Ríos, I., La Villa Mairea de Alvar Aalto (1937-1939), Universidad de Sevilla, 2017.

- Ortiz, V. M. Encuentro en Helsinki con Juhani Pallasmaa. Un viajar al norte de Finlandia. Departamento de Síntesis Creativa, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 2016.

- Pallasmaa, Juhani; Habitar, Gustavo Gil, SL, Barcelona, 2016.

- Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona, España, Gustavo Gili, 2006.

- Heidegger, Martin; El origen de la obra de arte, La oficina, España, 2016.

- Landázuri Ortiz, A. M., & Mercado Doménech, S. J. Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad interna de la vivienda. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 2004.

- Pedragosa Bofarull, P., La necesidad de una arquitectura crítica: teoría de la arquitectura desde la perspectiva fenomenológica-hermenéutica [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Tesis en Red, 2010. http://hdl.handle.net/10803/402939 consultado el 15 de noviembre del 2024

- Bojorque Pazmiño, J. E., & Macías Loor, A. J., Lo que olvidó Juhani Pallasmaa: Reflexiones. Polo del Conocimiento, 2018. https://doi.org/10.23857/pc.v3i1Mon.685 consultado el 15 de noviembre del 2024

Notas

[1] Gastón Bachelard, La poética del espacio, ed. cit., p. 8.

[2] Ibidem., p. 22.

[3] Ibidem., p. 28.

[4] Ibidem., p. 22.

[5] Ibidem., p. 29.

[6] Ibidem., p. 39.

[7] Ibidem., p. 32.

[8] Ibidem., p. 34.

[9] Ibidem., p. 36.

[10] Ibidem., p. 37.

[11] Ibidem., p. 28.

[12] Ibidem., p. 63.

[13] Ibidem., p. 83.

[14] Ibidem., p. 81.

[15] Ibidem., p. 88.

[16] Ibidem., p. 91.

[17] Ibidem., p. 94.

[18] Ibidem., p. 101.

[19] Ibidem., p. 108.

[20] Ibidem., p. 109.

[21] Ibidem., p. 114.

[22] Hierro y Baltierra, El diseño arquitectónico: un acertijo epistemológico, ed. cit., p.157.

[23] Le Corbusier, Hacía una arquitectura, ed. cit., p. 57.

[24] Fritz Neumeyer, La Palabra sin artificio, ed. cit., p. 41.

[25] I. García Ríos, La Villa Mairea de Alvar Aalto (1937-1939). ed. cit., 2017, p.16

[26] Ibidem., p.17

[27] V. M.Ortiz, Encuentro en Helsinki con Juhani Pallasmaa. Un viajar al norte de Finlandia. ed. cit., 2016, p.46.

[28] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p. 76.

[29] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p. 75.

[30] Ibidem., pág.10

[31] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.97.

[32] Ibidem., p.16.

[33] Ibidem., p.13.

[34] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p. 17.

[35] Ibidem., p.17

[36] Ibidem., p.19

[37] Ibidem., p. 19

[38] Ibidem., p.33

[39] Ibidem., p.31

[40] Ibidem., p.31

[41] Ibidem., p.10

[42] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.100

[43] Ibidem., p.100

[44] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p.72

[45] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.22

[46] Ibidem., p.22

[47] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p.116

[48] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.13

[49] Ibidem., p.72

[50] Ibidem., p.101

[51] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p.20

[52] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.21

[53] Ibidem., p.26

[54] Ibidem., p.22

[55] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p.105

[56] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.10

[57] Heidegger, Martin; El origen de la obra de arte, ed. cit., p.2

[58] Ibidem., p.9

[59] Pallasmaa, Juhani; Habitar, ed. cit., p.8

[60] Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. ed. cit., p.74

[61] Pallasmaa, Juhani; Habitar ed. cit., p.113

[62] A. M. Landázuri Ortiz, & Mercado Doménech, S. J., Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad interna de la vivienda. ed. cit., pp. 89–113.

[63] Pedregosa Bofarull, P, La necesidad de una arquitectura crítica: teoría de la arquitectura desde la perspectiva fenomenológica-hermenéutica., ed. cit.

[64] Bojórquez Pazmiño, J. E., & Macías Loor, A. J. Lo que olvidó Juhani Pallasmaa: Reflexiones ed. cit., pp. 103–118