Resumen: El artículo, aborda la cuestión de la discriminación y del acoso en el mundo del trabajo desde una perspectiva decolonial. El objetivo es entender por qué las leyes sobre acoso y discriminación son ineficaces, por qué seguimos teniendo una realidad tan violenta, especialmente contra las mujeres y las personas racializadas, en el mundo laboral. Discutir la existencia de una estructura social que produzca objetivamente discriminación y acoso, presentar cuestiones prácticas para el debate y proponer una forma distinta de concebir y aplicar el Derecho Laboral. Sus planteamientos ayudan a interpretar y aplicar las normas laborales de forma comprometida con la cuestión social, que siempre es también racial y de género. La metodología será explicativa, con análisis bibliográfico y con intención de aplicación práctica.

Palabras clave: violencia – acoso – capitalismo – derecho laboral – movimientos colectivos

Abstract: The article addresses the issue of discrimination and harassment in the workplace from a decolonial perspective. The aim is to understand why laws on harassment and discrimination are ineffective, why we continue to have such a violent reality, especially against women and racialized people, in the workplace. It discusses the existence of a social structure that objectively produces discrimination and harassment, presents practical issues for debate, and proposes a different way of conceiving and applying labor law. Its approaches help to interpret and apply labor standards in a way that is committed to social issues, which are always also racial and gender issues. The methodology will be explanatory, with bibliographic analysis and the intention of practical application.

Keywords: violence – harassment – capitalism – labor law – collective movements

- Introducción:

Las cuestiones de violencia, discriminación y acoso son objeto de innumerables libros, debates, legislación y sentencias judiciales. Así que tenemos que pensar por qué la legislación es ineficaz, por qué seguimos teniendo una realidad tan violenta, especialmente contra las mujeres y las personas racializadas. Es decir, es necesario entender cómo hemos llegado hasta aquí.

Entender por qué es ineficaz la legislación es una respuesta que depende de otras preguntas: ¿Cómo vivimos en sociedad? ¿Qué es eso que llamamos capitalismo? ¿Existe una estructura social que produzca objetivamente discriminación y acoso o es fruto de la perversidad subjetiva?

La verdad es que vivimos de forma completamente irracional y destructiva. Para tener acceso a los alimentos, se necesita dinero. Pasamos toda la vida adulta trabajando por un sueldo, con poco o ningún tiempo para los afectos, para contemplar la vida. Lo que llamamos capitalismo, por lo tanto, no es solo un sistema económico. Es una forma de regular la vida social. Implica una forma específica de concebir la familia, el hombre y la mujer, el trabajo, la naturaleza, el amor y la vida. En esta forma de convivencia hay una producción estructural de violencia y acoso.

El derecho laboral ha surgido como una especie de respuesta y, al mismo tiempo, como una condición para el mantenimiento del capitalismo. Las normas laborales imponen límites a la explotación del trabajo por el capital, pero mantienen la sujeción y la obligación de trabajar para sobrevivir. Constituyen un importante avance en el discurso jurídico, pero guardan un comprometedor silencio sobre la racialización y la violencia de género.

Por eso es tan importante debatir la discriminación y el acoso en diálogo con el feminismo negro decolonial. Sus planteamientos ayudan a interpretar y aplicar las normas laborales de forma comprometida con la cuestión social, que siempre es también racial y de género.

El objetivo de este artículo es entender qué papel puede jugar el feminismo latinoamericano en este escenario, sistematizar este debate y proponer una forma distinta de concebir y aplicar el derecho laboral, desde una comprensión de la importancia de los movimientos colectivos de mujeres en América Latina.

- Breve panorama de la discriminación de género y raza en Brasil y la legislación

Además de una ley específica que prohíbe la discriminación en el trabajo, también lo hacen la CLT y la Constitución. La legislación laboral (CLT) establece el derecho a indemnización. Todavía existe, en Brasil, al menos, tres leyes que impiden la discriminación salarial de las mujeres. El acoso moral está tipificado como delito desde el año 2024: art. 146A. El acoso sexual también es delito: art. 216A.

El 1º Informe Nacional sobre Transparencia Salarial y Criterios de Remuneración (exigido por la Ley 14.611/2023) refiere que las mujeres ganan un 19,4% menos que los hombres, en Brasil; en puestos directivos, la diferencia salarial alcanza el 25,2%. Las mujeres negras ganan un 68 % menos que el promedio pagado a los hombres blancos.

Hay un estudio que demuestra que: “En 2021, el 23 % (más de una de cada cinco) de las personas empleadas sufrieron violencia y acoso en el trabajo (físico, psicológico o sexual)”. El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Brasil registró “1.281 denuncias en 2023”. En 2024, “los números subieron a 1.497 denuncias. Además, el 76 % de las trabajadoras declara haber sufrido violencia y acoso en el trabajo” (datos de 2020). Estos datos demuestran que la existencia de legislación y de una amplia doctrina sobre el tema no es suficiente para cambiar la cultura que produce la violencia de género. Hay varios ejemplos.

En un caso que tuvo lugar en el Tribunal Laboral de Porto Alegre, mi ciudad, Claudete pidió daños morales y despido indirecto por haber sufrido acoso sexual por parte de su superior inmediato. Adjuntó el historial médico y un informe policial. No tenía testigos. La sentencia fue rechazada por dos motivos: prueba unilateral (sólo la versión de la víctima); el estado de salud de la víctima (el hecho de que en una de las fichas médicas se hiciera referencia a episodios psicóticos). La decisión del Tribunal cita partes del historial médico de la trabajadora, en el que se queja de su marido y confirma la decisión.

La jueza relatora, una mujer, utilizó los protocolos aprobados en Brasil. En Brasil existen actualmente los siguientes Protocolos:

Protocolo para el juicio con perspectiva de género, Consejo Nacional de Justicia, 2021.

Protocolo para el juicio con perspectiva racial, Consejo Nacional de Justicia, 2024.

Protocolo de Actuación y Sentencia con Perspectiva Antidiscriminatoria, Interseccional e Inclusiva, del Tribunal del Trabajo.

Protocolo de Actuación y Sentencia desde la Perspectiva de la Infancia y la Adolescencia, del Tribunal del Trabajo

Protocolo de actuación y juicio con perspectiva de enfrentamiento al trabajo esclavo contemporáneo, del Tribunal del Trabajo.

En el Protocolo para juicios con perspectiva interseccional se declara: “El derecho del trabajo tiene un origen interseccional, porque fue la primera acción afirmativa de la historia que trató de forma desigual a las personas desiguales”. Estos documentos son importantes porque exponen las cuestiones estructurales de las que estamos hablando aquí. Reconocen la necesidad de interpretación y aplicación basada en el entendimiento de que hay personas, dolor, sufrimiento y carga emocional involucrados en cada demanda legal. Proponen, en cierto modo, la superación – o al menos el cuestionamiento – de dogmas como la neutralidad.

Por lo tanto, aportan importantes contribuciones para poner de relieve la necesidad del cambio. Sin embargo, para promover efectivamente algún tipo de cambio con relación a la violencia naturalizada en las relaciones de trabajo, es necesario ir más allá. Reconocer el carácter estructural del racismo y del sexismo en las relaciones sociales implica desnaturalizar las prácticas de violencia que generan estas discriminaciones.

La decisión antes mencionada es prueba de esto. Aun utilizando los Protocolos, la sentencia no valoró la palabra de la víctima e incluso potenció la violencia al sugerir que los problemas con el marido eran el motivo de la denuncia en la relación laboral. Tenemos que pensar por qué la legislación es ineficaz y por qué seguimos teniendo una realidad tan violenta.

- Presupuestos para la comprensión de la estructura social violenta

La primera afirmación que quiero explicar y justificar de forma que se pueda reflexionar sobre las situaciones de discriminación y acoso y las estrategias para hacerles frente es que el proceso de consolidación del capitalismo fue el resultado de una contrarrevolución conservadora[1]. Como señala Federici: “los obreros y artesanos expropiados no aceptaron trabajar por un salario de forma pacífica”. Preferían ser mendigos, vagabundos o criminales. Durante los siglos XVI y XVII, “el odio hacia el trabajo asalariado era tan intenso que muchos proletarios preferían arriesgarse a terminar en la horca antes que subordinarse a las nuevas condiciones de trabajo”[2] .

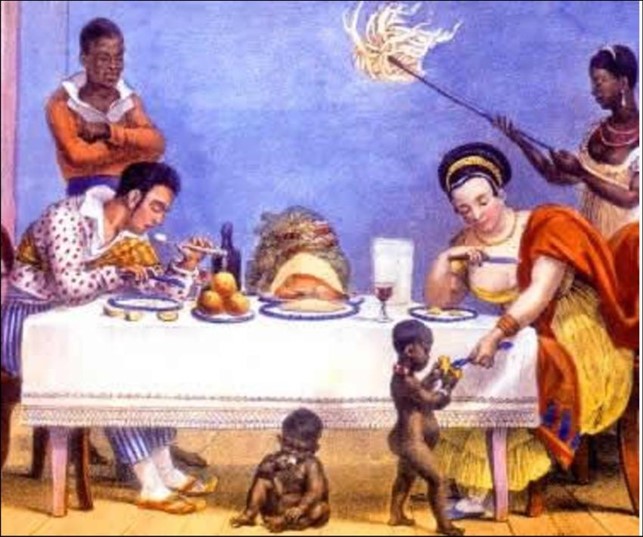

La cuestión de género fue fundamental en este proceso. Según Federici, la lucha de los campesinos y artesanos contra la imposición del trabajo asalariado estuvo fuertemente liderada por mujeres. Las mujeres, que “tenían los mismos derechos que los hombres y disfrutaban de una vida social y una movilidad”, están “más presentes en la historia de la herejía que en cualquier otro aspecto de la vida medieval”. Contra sus cuerpos, sobre todo, los cuerpos de las mujeres proletarias, fue erigida “una maliciosa política sexual” y familista[3].

En América Latina, el sistema de género propio de la modernidad colonial fue impuesto con la llegada de los invasores europeos. En algunas comunidades originarias ya existía una organización patriarcal. En este punto, estoy más de acuerdo con el planteamiento de Rita Segato que con la perspectiva de María Lugones, cuando la primera se refiere a un patriarcado de baja intensidad. Sin embargo, esa no es la cuestión aquí.

Es importante destacar algo que ambas autoras desarrollan en sus obras: que la organización pré-colonial del género no era necesariamente binaria y tampoco tan profundamente arraigada en la violencia contra los cuerpos racializados y feminizados. En otras palabras, destacar que la invención de la raza, como escribe Quijano[4], determinó la profundización de la violencia de género al imponer la norma binaria, dividiendo el mundo político en esferas pública y privada y confinando a las mujeres al espacio privado.

La segunda afirmación que defiendo en el artículo es que el capitalismo es un modo de gestión y disciplina del cuerpo sobre la base del concepto de cuerpo-propiedad. John Locke argumentó en 1689 que «siendo dueño de sí mismo, y propietario de su propia persona, y de las acciones de su trabajo», todo ser humano tiene «en sí mismo la principal justificación de la propiedad». Todo el movimiento de consolidación del capitalismo dependía también de una resignificación del concepto de propiedad privada.

La propiedad privada se convierte en algo interno al propio sujeto, parte de su propio cuerpo. La descripción de la fuerza de trabajo como mercancía es la ficción política que «permite disolver la oposición entre libertad y esclavitud», como escribe Carole Pateman en su libro ‹El contrato sexual›[5]. Por lo tanto, todo violento proceso de conformación de los cuerpos y de sometimiento de las mujeres a la condición de sostener la vida material y las fantasías masculinas[6] no ha ocurrido de la misma manera aquí. La invasión europea promovió una especie de transposición del discurso capitalista, con toda la violencia que lo acompaña, incluida la dominación masculina y la obligación de trabajar a cambio de un salario, pero también inauguró otros discursos sobre los cuerpos.

Este es el tercer argumento que presento: la colonialidad es estructurante de la sociedad y modifica la noción de trabajo asalariado. Como señala Aníbal Quijano, la idea de raza, «en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América». Las «diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados» se movilizaron para construir la noción de raza (y, con ella, el racismo), «con el fin de justificar la dominación»[7].

En esta misma línea, Lelia Gonzalez refiere que «la afirmación de que todos somos iguales ante la ley adquiere un carácter claramente formalista en nuestras sociedades». El racismo, especialmente en el caso latinoamericano, es «suficientemente sofisticado como para mantener a los negros y a los indígenas en la condición de segmentos subordinados dentro de las clases más explotadas, gracias a su forma ideológica más efectiva: la ideología del blanqueamiento»[8]. Lo que llamamos racismo es un proyecto político de deshumanización de los cuerpos basado en su fisiología.

La colonialidad y el racismo, a su vez, intensifican la violencia de género. Rita Segato[9] crea la expresión “mandato de masculinidad”, que define como la “primera y permanente pedagogía de expropiación de valor y consiguiente dominación”. Según la autora, la invasión, y por lo tanto la conquista, “hubiera sido una empresa imposible sin la preexistencia de ese patriarcado de baja intensidad, que torna a los hombres dóciles hacia el mandato de masculinidad y, por lo tanto, vulnerables a la ejemplaridad de la masculinidad victoriosa; los hombres de los pueblos vencidos irán así a funcionar como pieza bisagra entre dos mundos, divididos entre dos lealtades: a su gente, por un lado, y al mandato de masculinidad, por el otro”. Es un mandato social porque se instituye y reproduce mediante una ideología, “por la ilusión de adquirir la posición de prestigio masculina, obliga a los hombres a abdicar de su capacidad de empatía y a exhibir potencia y capacidad de crueldad”[10]. Entonces, se puede decir que, más que interseccionalidad, hay un nudo, capitalismo – racismo – sexismo. Tanto el racismo como el machismo parten de las diferencias biológicas para legitimar la dominación.

El último presupuesto es que el capitalismo es una forma de gestión de afectos, que causa sufrimiento a todos. Estos argumentos son desarrollados, en particular, por Rita Segato, en su libro Contra-pedagogías de la crueldad. La autora sostiene que es una “contrapedagogía del poder”, que se “contrapone a los elementos distintivos del orden patriarcal: mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización, limitada vincularidad”. El patriarcado aparece entonces como “la primera pedagogía de poder y expropiación de valor”, que impone la violencia contra las mujeres, pero también la violencia entre hombres, que no pueden perder su estatus masculino. Como señala Segato, el mandato de masculinidad “los lleva a la muerte prematura en muchos casos y a una dolorosa secuencia de probaciones de por vida”[11].

Teniendo en cuenta estas hipótesis, el problema se plantea, sobre todo, a situaciones en las que no parece haber discriminación ni acoso. En otras palabras, tenemos que ver el racismo y el sexismo donde no parecen estar. Así que, además de reflexionar sobre las prácticas sociales en las familias y en las escuelas, lo que se les enseña y se espera de las niñas y de los niños, por ejemplo, es esencial reconocer la violencia radical impuesta por la forma en que está organizado el Estado.

- Un patriarcado de alta intensidad

Existe una relación intrínseca entre el concepto de Estado moderno y la obligatoriedad del trabajo asalariado. Cuando justifica la existencia del Estado, Hobbes pronuncia una frase que se ha hecho famosa: “mi madre parió dos gemelos, yo y mi miedo”. El miedo se convierte en un afecto importante en el contexto del capitalismo. Como ya se ha dicho, el capitalismo es un metabolismo social complejo. Nadie piensa, siente y se relaciona de la misma manera, dentro o fuera del sistema capitalista. Así, no es sólo un sistema económico, sino una forma de sociabilidad.

La obligatoriedad del trabajo es un elemento central de este sistema. Sin trabajo, no tenemos acceso al dinero, que a su vez nos da acceso a alimentos, vivienda y remedios. La imposición de la necesidad de trabajar se produce a través de la ley, es decir, la ley es el discurso del Estado que seguimos no porque creemos que así nuestra vida será mejor, sino porque tememos las consecuencias de desobedecerla. Tenemos miedo del carácter represivo del Estado, e incluso miedo a la muerte y a las privaciones debidas a la falta de trabajo remunerado. Convertir el trabajo en una condición para la subsistencia física, por lo tanto, es una forma eficaz de mantener el miedo como principal afecto político.

Incluso después de la abolición formal de la esclavitud, el trabajo ha seguido concibiéndose como realizado por cuerpos sin valor social. De este modo, el salario es considerado como una especie de favor. Si se paga un salario, es de suponer que el trabajador muestre gratitud.

En el caso de los países colonizados, hay además otro factor estructurante que se suma a la necesidad de trabajar para sobrevivir. El capitalismo comienza con la llegada de los invasores. Que haya sido puesto en marcha a partir de la violencia esclavista no altera esta realidad. Estoy convencida de que es una ilusión colonizadora el intento de adaptar nuestra realidad a las categorías de pensamiento y de lectura de la realidad creadas para la historia de los países europeos. Aquí, junto con las carabelas, llegaron las nociones de Estado, Derecho y, por lo tanto, de propiedad privada. Son numerosas las referencias históricas sobre la forma radicalmente diversa con la que los pueblos originarios se relacionaban con la naturaleza y con los demás seres[12].

Los pueblos indígenas no acumulaban bienes ni trabajaban a cambio de un salario. Usados como fuerza de trabajo esclavizada o servil, aunque fueran cuerpos propiedad de otro, estaban profunda y violentamente incorporados en el metabolismo del capital. Algo muy parecido ocurrió con los pueblos africanos[13]. El trabajo asalariado ha sido reservado, casi exclusivamente, para los europeos blancos. La división de trabajo y la colonialidad del trabajo es “un cuidadoso entrecruzamento del trabajo y la raza”[14]. Esto significa que a la violencia de la necesidad de trabajar a cambio de un salario se agrega la violencia de la racialización de los cuerpos. A la importación de los discursos sobre los cuerpos, a partir del proceso de consolidación del capitalismo en Europa, se sumó el discurso de deshumanización de personas indígenas y negras.

Los discursos sobre los cuerpos que fundamentan la sociabilidad capitalista niegan la vulnerabilidad, así como no reconocen la politicidad del espacio doméstico. La separación entre las esferas pública y privada sirvió, al mismo tiempo, para otorgar al cuerpo trabajador la responsabilidad de su propio sustento y, por lo tanto, la responsabilidad de su propia vida. Sirvió, también, para invisibilizar la violencia de esta transformación del trabajo en condición de existencia física y para marcar los lugares de los cuerpos femeninos y masculinos, porque la violencia institucional se basa en discursos de dominación del cuerpo. Pues bien, si en Europa, como muestra Federici, la violencia del capital promueve la profundización de la dominación masculina, también aquí esa violencia es el móvil que hace posible la imposición de un capitalismo racista.

El binarismo (hombre vs. mujer; público vs. privado; cultura vs. naturaleza) no es característico de las tradiciones de los pueblos originarios. Fue impuesto por la colonización. El sistema binario es un sistema de jerarquías, un lado domina y define al otro. Así, lo irracional se define como la ausencia de lo racional; lo pasivo es el fracaso de lo activo; el pensamiento es más importante que el sentimiento; la razón tiene prioridad sobre la emoción. La ideología dominante del derecho reproduce ese binarismo: es masculino y no femenino. Es pensado como racional, objetivo, abstracto y universal, tal como los hombres son considerados.

Como enseña Rita Segato, había una complementariedad entre los géneros y una politización del ambiente que venimos a llamar doméstico. Los asuntos de la aldea se deliberaban comunitariamente. La designación de la casa como espacio privado, además de posibilitar la profundización de la violencia física y moral contra las mujeres, eliminó esta politicidad. Según la autora, la “raza es signo, y su único valor sociológico radica en su capacidad de significar”. El racismo “es la consecuencia de la lectura, en los cuerpos, de la historia de un pueblo”. A las mujeres se les da el signo de la fragilidad, la incapacidad y la falta de confiabilidad. La conquista, con su discurso de no-humanidad, invade el escenario patriarcal de baja intensidad, “y, por lo tanto, vulnerables a la ejemplaridad de la masculinidad victoriosa; los hombres de los pueblos vencidos funcionarán así como pieza entre los dos mundos, divididos entre dos lealtades: a su gente, por un lado, y al mandato de masculinidad, por el otro”.

El punto es que el proceso de dominación colonial trató de anular otras formas de existir y todos los discursos sobre el cuerpo o su interacción con otros seres vivos que desafiaban la racionalidad capitalista. Lo que hará de los cuerpos racializados cuerpos sacrificables: cuerpos propiedad de alguien. Como enseña Gonzalez, el mito de la superioridad blanca fragmenta y desintegra la identidad racial que produce: “el deseo de blanquearse (de limpiar la sangre, como se dice en Brasil) se interioriza, con la negación simultánea de la propia raza y la propia cultura”[15].

El discurso político más movilizado en este proceso fue precisamente el patriarcal. La invasión colonizadora hizo de la violencia de género un argumento capaz de convertir a los hombres racializados en agentes de la consolidación de la racionalidad capitalista. Deshumanizados en su relación con los conquistadores, esos hombres pueden ejercer esa violencia, y por lo tanto ese poder, en la esfera de las relaciones afectivas y familiares.

El sexo se convierte en una categoría que impone a las mujeres “la reproducción de la especie y su producción sobre la base de su apropiación colectiva y individual”, por medio del contrato del matrimonio, “um contrato que es de por vida y que solo puede romper la ley (a través del divorcio)”. Por eso, aunque el discurso jurídico-político exprese el principio de la igualdad, el régimen heterosexual define “lugares y no lugares para las mujeres, y, sobre todo, para las lesbianas al ser ellas las inapropiables, por su no dependencia económica, social, simbólica, o sexual hacia los hombres como clase de sexo”[16].

Es interesante mencionar también la observación de Muñoz, en el sentido de que “al indio/a no se le humaniza sino que se le feminiza, es decir, su carácter otro (bestial, inhumano, semihumano, etc.) se ve intercambiado o equiparado por el de ser mujer”. Y ser mujer pasa a significar ser una sujeta inferiorizada y penetrable. La colonialidad, scribe Muñoz, es un orden de cosas que “coloca a la gente de color bajo la observación asesina y violadora de un ego vigilante. El objeto privilegiado de la violación es la mujer. Pero los hombres de color también son vistos con estos lentes. Ellos son feminizados y se convierten para el ego conquiro en sujetos fundamentalmente penetrables”[17].

Se trata de un mandato social, instituido y reproducido a través de una ideología que, “mediante la ilusión de adquirir la posición de prestigio masculino, obliga a los hombres a renunciar a su capacidad de empatía y a desplegar el poder y la capacidad de crueldad”[18]. La colonización estableció otro discurso sobre los negros y los indígenas, así como sobre los cuerpos de las mujeres, sus funciones, su utilidad y la moralidad que se les impone. Un discurso que produce la ausencia del otro.

En los países nacidos de la herida colonial, la dominación masculina es aún más marcada. Constituye nuestros lazos sociales e interfiere incluso en la percepción que tenemos de los límites de los afectos familiares y de los afectos que necesariamente existen en los ambientes de trabajo.

- Acoso y violencia de género en las relaciones laborales: el diálogo necesario de la teoría decolonial con el derecho laboral

El Derecho Laboral se inscribe en la misma matriz de racionalidad, reforzada por la colonialidad, que el derecho, pero tensionada por el reconocimiento de la vulnerabilidad y la ausencia de autonomía. Se trata de una afirmación controvertida. La mayoría de los juristas afirman que el Derecho Laboral refuerza la premisa de la autonomía individual. Pero creo que el gran mérito del discurso del Derecho Laboral es precisamente reconocer la ausencia de autonomía individual. Por eso las reglas son imperativas. Reconocer la necesidad de protección social es, aunque implícitamente, reconocer la falacia del discurso moderno, de que somos sujetos que poseemos la fuerza de trabajo y negociamos con los patrones.

La cuestión social es la dependencia, la falta de autonomía. No por razones subjetivas, sino por el hecho objetivo de que necesitamos el salario para sobrevivir. El trabajo se convierte en el medio para ganar un salario. Quien tiene el dinero para contratar, por lo tanto, también tiene la llave para dominar. El derecho laboral, por lo tanto, es el discurso del Estado que impone límites a la explotación por parte del capital.

El problema radica precisamente en la miopía de este discurso en relación con las cuestiones que estructuran y hacen posible la naturalización de la relación laboral: el racismo y el sexismo. Por lo tanto, la crítica descolonial contribuye de manera importante a la comprensión de la función del feminismo al Derecho Laboral, de modo que no refuerce, sino que permita cuestionar, la dominación de los hombres sobre las mujeres.

Por lo tanto, para un Derecho Laboral feminista, es importante comprender que el racismo y el sexismo existen y afectan a las cuestiones laborales, incluso allí donde no parecen estar presentes. Es importante comprender la importancia de este debate, no solo en cuestiones laborales que afectan directamente a las mujeres o que tratan sobre la sexualidad. Esto significa, como escribe Lerussi, fortalecer “las bases protectorias y garantistas de la parte trabajadora entendida como la parte vulnerable en la relación laboral”. La autora propone preguntas fundamentales como: a quiénes sirve el derecho del trabajo; qué se quiere del derecho del trabajo; qué se entiende por trabajo en el derecho del trabajo?[19]

En cuanto al tema específico del acoso y la violencia de género en las relaciones laborales, nos es diferente. Es urgente abandonar “la ficción normativa del sujeto del derecho del trabajo clásico constituido como universal, varón, blanco, capaz y heterossexual” y resignificar la categoría de la dependencia o subordinación. Incluso para comprender que es la dependencia del salario, como condición de sobrevivencia, lo que determina la aceptación de micro violencias cotidianas y, desde el punto de vista del empleador, lo que estimula estas prácticas violentas.

Repensar la idea de jornada laboral, para problematizar la colonización del tiempo de vida por el trabajo como factor de enfermedad y de refuerzo de la violencia laboral. Reconocer que la práctica de la remuneración por productividad es objetivamente acosadora, en la medida en que priva al trabajador de la posibilidad de saber de antemano lo que va a recibir a cambio de su trabajo, además de estimular la competencia y la rivalidad entre compañeros de trabajo.

Pensar el cuidado desde la óptica de la cuestión social, reconociendo la diferencia en la narrativa de la violencia, cuando se trata de una trabajadora o de una persona con una sexualidad divergente de la hegemónica, incluso para valorar con especial relevancia sus declaraciones.

Más allá de lo que ya he escrito, es indispensable tener en cuenta la dimensión comunitaria del cuidado, que impone una otra mirada para la relación entre familia y sociedad civil. El cuidado es otro, cuando lo analizamos desde el lugar que ocupan las mujeres indígenas, negras, mestizas, los cuerpos feminizados y todas aquellas que han sido subalternizadas. El feminismo decolonial es una epistemología importante como para mostrar formas de opresión diferenciales, que son fundamentos para la violencia y el acoso en el entorno laboral.

Para fundar una demanda por discriminación, una mujer o una persona con una sexualidad entendida como divergente tiene que “demostrar que es tratada peor de lo que se hubiera tratado a un hombre”. Esto significa, como escribe Olsen, que “las normas sobre discriminación sexual operan sobre un modelo masculino”. Las normas refuerzan la dicotomía entre el hogar “privado” y el mercado “público”, y lo hacen de manera particularmente destructiva para las mujeres[20]. En este sentido, es condición para enfrentar el acoso, reconocer una protección efectiva contra el despido, impedir las horas extras, impedir la gestión por metas, combatir la subcontratación, etc. Las situaciones de acoso en el ámbito laboral son, en realidad, síntomas de algo mucho más grande.

El mayor desafío, por lo tanto, en la lucha contra la violencia, la discriminación y el acoso en las relaciones laborales, es hacer cumplir la legislación laboral. Pensar en otro mundo posible implica cuestionar el concepto de autonomía individual, incluso para las personas que históricamente han estado al margen de la posibilidad de realizar el ideal de venderse a sí mismas y que ahora están llamadas, por iniciativas estatales y empresariales muy seductoras, a llevar a cabo la lógica de la propiedad del cuerpo. Es una trampa, porque no hay sitio para todos.

Aquí es donde la noción del concepto de cuerpo-territorio se hace importante. La cosmovisión indígena de la tierra y los demás seres, de la que surge este concepto, es una relación de unidad, de tal manera que no hay yo sin la tierra, ni tierra sin el yo, no hay yo sin los demás ni los demás sin el yo. No somos nuestro cuerpo, estamos hechos de él. Somos el resultado de todos los seres que nos precedieron y parte de todos los que conviven con nosotros. En este contexto, ni siquiera cabe hablar de autonomía individual, porque el individuo no existe.

Partiendo de esta premisa, se puede concluir que garantizar los derechos laborales es algo que interesa a la comunidad. Es una condición de posibilidad para transformar la realidad social.

- El concepto cuerpo-territorio e la importancia del concepto de la diferencia na lucha contra el acoso y la discriminación en el trabajo

Una última reflexión: el concepto de cuerpo-territorio, desarrollado por autoras indígenas latinoamericanas, puede ser importante para quienes se ocupan del derecho laboral. Entender el cuerpo como un territorio político es romper con la noción del cuerpo como propiedad o, al menos, cuestionarla. El movimiento feminista que, en el ámbito del derecho, busca la igualdad entre hombres y mujeres, es blanco y sigue, de forma intencionada o no —poco importa—, reforzando la estructura social racista-heteropatriarcal-capitalista.

La reivindicación de una vida menos violenta, dentro y fuera del entorno laboral, se encuentra en otro nivel de conciencia de lo que implica vivir en una sociedad capitalista. Supone el reconocimiento de que existe una realidad racista y patriarcal. Adopta la vía de la protección social, es decir, el uso del derecho como instrumento para crear las condiciones materiales para una transformación más profunda.

Entonces, para enfrentar adecuadamente el acoso y la violencia de género en los ambientes laborales, es indispensable y urgente reconocer un propósito colectivo y transgresor para el Derecho Laboral. Es ahí donde entra en juego la doctrina del cuerpo-territorio. La lucha por la conquista de derechos y por una mirada diferente, antirracista y feminista, hacia las normas laborales, pasa por la colectivización del lenguaje. La noción de cuerpo-territorio, aunque aparentemente parezca centrarse en el cuerpo singular, reconoce el cuerpo como algo vinculado a todos los demás seres vivos.

Las mujeres xinka de Guatemala se describen a sí mismas como “un territorio-cuerpo colectivo e individual, tan nuestro como de cada una, que sigue sufriendo los efectos del patriarcado ancestral y occidental”[21]. Se trata de un concepto importante, porque construido desde una mirada feminista. Significa, por lo tanto, comprender la importancia de las técnicas de dominación que tienen un impacto directo sobre el cuerpo femenino y sobre los cuerpos feminizados, como la prohibición del aborto, la regulación de los vínculos afectivos, todas las normas que actúan como elementos ideológicos en la reproducción del metabolismo del capital y que organizan la vida en la sociedad.

La concepción indígena andina también es interesante para esta reconstrucción de un pensamiento colectivo que se desvincula de las bases que nos condicionan en una cultura heteropatriarcal y racista. Reconoce la masculinidad y la feminidad como formas de “hacer y ser”, resultado de la paridad cósmica entre seres diferentes, pero en ningún caso mejores o peores unos que otros. Si de paridad se trata, unos complementan a los otros. Como señala Cumes: “en situaciones de dominación la diferencia se ha construido como un mecanismo de prácticas excluyentes y discriminatorias; pero en las luchas por la justicia, la diferencia se construye como una afirmación de la diversidad”[22].

La diversidad, más que la igualdad, se basa en el reconocimiento de las diferencias, sus complejidades y contradicciones. Mientras que la igualdad se materializa concretamente como “la asimilación y la imposición de la lucha de las [y] los más fuertes”, la diversidad, que no es ni buena ni mala (sino simplemente un hecho), puede reconstituirse como una riqueza, una posibilidad de construir juntos, en la que el otro pasa de la posición de enemigo a la de alguien que puede formar un todo plural a mi lado: “en este caso, el principio del pluralismo es importante. Que esta tarea no es fácil, es verdad, pero son los desafíos de una construcción diferente y que está en nuestras manos”. En este sentido, esta misma autora habla del proceso de abrir los ojos y darse cuenta de que la posibilidad misma de un futuro para la humanidad depende de “nuestros ojos y nuestros corazones”. Todo lo que existe sobre la tierra forman la misma realidad. Abrir los ojos es decir ver “la realidad y la manera en que funcionan las cosas”; sentir, tocar la esencia de la existencia. Es “el paso necesario para construir el futuro deseado”[23].

Este es un punto esencial para el argumento que estoy desarrollando aquí: pensar el cuerpo como un territorio político es reconocer la importancia de la diferencia, en lugar de la igualdad. La literatura occidental blanca insiste en la igualdad, aunque sea bajo la fórmula de la igualdad sustantiva. Lo que enseña la doctrina feminista indígena es a celebrar la diferencia, superando el lenguaje europeo de la igualdad, cuya función histórica siempre ha sido jerarquizar los cuerpos y viabilizar prácticas de violencia dirigidas. Contrariamente a lo que pueda parecer, es la diferencia como horizonte de lazo social lo que permite percibir que incluso las montañas, el mar y todos los elementos de la naturaleza deben ser considerados en su singularidad. Eso cambia radicalmente la forma en que lo femenino y lo masculino se perciben y afectan a las relaciones humanas como códigos de comportamiento y posición social[24].

Como señala Julieta Paredes, necesitamos construir relaciones humanas basadas en el reconocimiento de la diversidad, de la alteridad (y no de la igualdad)[25]. En los escritos sobre estas experiencias colectivas de las mujeres latinoamericanas, es una constante la cuestión de la diversidad, de la alteridad, del reconocimiento del otro como alguien diferente que complementa, desvinculándose radicalmente de la noción de igualdad que condiciona incluso las perspectivas mejor intencionadas y más críticas para mejorar las condiciones de la convivencia social, que siguen basándose en un horizonte capitalista.

- Principales conclusiones:

El capitalismo es un sistema que objetivamente produce violencia, acoso y discriminación. En los países colonizados se profundiza la violencia de género que, además del carácter estructural del racismo, determina la forma de ver y aplicar las normas laborales. El desafío para quienes actúan en el sistema de justicia laboral es reconocer este carácter estructurante y radicalizar la necesidad de observar los derechos laborales, para evitar la profundización de la competición, el agotamiento físico y emocional, la precariedad y el miedo que muchas veces generan situaciones de violencia y acoso.

La doctrina feminista latinoamericana, desde el concepto de cuerpo-territorio, puede contribuir a la comprensión del carácter colectivo de la protección social del trabajo. Más allá del contenido comunitario y trascendente que asume este concepto, especialmente cuando se pone en diálogo con el derecho laboral, es importante destacar la importancia que le otorga a la diferencia.

El concepto de cuerpo-territorio parte del supuesto de que es la diferencia, el reconocimiento del otro como Otro, lo que debe ser el punto de partida para el vínculo social. Permite, así, superar el dogma de la igualdad, aunque sea sustancial, incluso en el horizonte de las prácticas colectivas de resistencia. De igual modo, es un instrumento epistémico fundamental para la interpretación y aplicación del derecho laboral.

Bibliografía:

- Celentani, Francesca Gargallo. Los feminismos de las mujeres indígenas: acciones autónomas y desafío epistémico. In MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

- Cumes, Aura Estela. Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres diversas, luchas complejas. In MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

- Curiel, Ochy. (Colômbia) La Nación Heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterossexual desde la antropología de la dominación. Impresol Ediciones: Bogotá, 2013.

- Fanon, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas.Salvador: EDUFBA, 2008.

- Federici, Silvia. O Calibã e a Bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017.

- Foucault, Michel. Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

- Gonzalez, Lelia. A categoria político-cultural da Amefricanidade. Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, Nº. 92/93 (jan./jun.). 1988b.

- Gonzalez, Lelia. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984.

- Grijalva, Dorotea A. Gómez. Mi cuerpo es un territorio político. In MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

- Irigaray, Luce. Este sexo que não é só um sexo. Sexualidade e status social da mulher. São Paulo: Senac, 2017.

- Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

- Lerussi, Romina Carla. Orientaciones feministas para un nuevo derecho del trabajo. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 11, N. 4, 2020.

- Locke, John. Segundo tratado sobre o governo civil : ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis,RJ: Vozes, 1994.

- Lugones, María. “Colonialidad y género”. Tabula Rasa [en linea]. 2008, (9), 73-101[fecha de Consulta 8 de Noviembre de 2020.

- Lugones, María. Havia un feminismo decolonial. Una antología. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: terna Cadencia, 2024.

- Miñoso, Yuderkys Espinosa. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

- Nascimento, Priscila da Silva. MARTINS, Adan Richard Moreira. A Luta das Mulheres no México e a perspectiva de um Feminismo Indígena: O CASO DAS MULHERES INDÍGENAS ZAPATISTAS. Revista Ártemis, Vol. XIX; jan-julho 2015.

- Olsen, Frances. El sexo del derecho. In: RUIZ, Alicia (ed.). Identidad feminina y discurso jurídico. Buenos Aires: Biblos, 1990.

- Paiva, Rosalía. Feminismo paritario indígena andino. In MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014.

- Paredes, Julieta. Hilando Fino. Desde el feminismo comunitário. Comunidad Mujeres Creando Comunidad. México: Melanie Cervantes, 2013.

- Pateman, Carole. O Contrato Sexual. Rio Janeiro: Paz e terra, 1993.

- Quijano, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Editorial, 2005. Disponível em http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf U

- Segato, Rita Laura. Las Estructuras Elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropologia, el psicoanálisis y los derechos humanos. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003.

- Segato, Rita. La Guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños, 2016.

- Segato, Rita. Crítica da Colonialidade em oito ensaios e uma antropologia por demanda. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

- Severo, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do Direito do Trabalho. 3a edição. Campinas: Lacier, 2025.

- Severo, Valdete Souto. “Desvelando mitos: Uma atuação sindical feminista antirracista e anticapitalista é possível?”. Revista Puraki, Belo Horizonte, p. 36 – 52, 24 jul. 2025.

- Severo, Valdete Souto. O corpo como território: o que os povos originários e as comunidades tradicionais podem ensinar para as lutas coletivas. Democracia e Direitos Fundamentais, v. 1, p. 1-1, 2021.

- Severo, Valdete Souto. “Uma Justiça do Trabalho feminista e antirracista é possível?” Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2022. VRIJEA, María Jaidopulu. “Las mujeres indígenas como sujetos políticos.”

- Zavaleta, Fernando Rey Arévalo; RÍOS, Gloria Patricia Ledesma; PECHÁ, María Esther Pérez; GARCÍA, Saraín José. “La propuesta educativa en las comunidades zapatistas: autonomía y rebeldia.” Revista Desidades. Número 13. Año 4. Dic 2016.

Notas

[1] Silvia Federici, O Calibã e a Bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução Coletivo Sycorax, ed. cit., s/p.

[2] Silvia Federici. O Calibã e a Bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução Coletivo Sycorax, ed. cit., s/p.

[3] Silvia Federici. O Calibã e a Bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução Coletivo Sycorax., ed. cit., s/p.

[4] Anibal Quijano. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, ed. cit., s/p.

[5] Carole Pateman. O Contrato Sexual, , ed. cit., s/p.

[6] Luce Irigaray. Este sexo que não é só um sexo. Sexualidade e status social da mulher, ed. cit., s/p.

[7] Anibal Quijano. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, ed. cit., s/p.

[8] Lelia Gonzalez. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ed. cit., s/p.

[9] Rita Segato. La Guerra contra las mujeres, ed. cit., p. 231.

[10] Rita Segato. La Guerra contra las mujeres, ed. cit., p. 231.

[11] Rita Segato. La Guerra contra las mujeres, ed. cit., p. 44.

[12] Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ed. cit., s/p.

[13] Anibal Quijano. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, ed. cit., s/p.

[14] María Lugones. “Colonialidad y género”, ed. cit., pp. 73-101.

[15] Lelia Gonzalez. A categoria político-cultural da Amefricanidade, ed. cit., pp. 69-82.

[16] Ochy Curiel. (Colômbia) La Nación Heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterossexual desde la antropología de la dominación, ed. cit., p. 165.

[17] Yuderkys Espinosa Miñoso. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala, ed. cit., s/p.

[18] Rita Segato. Crítica da Colonialidade em oito ensaios e uma antropologia por demanda, ed. cit., p. 231.

[19] Romina Carla Lerussi. Orientaciones feministas para un nuevo derecho del trabajo, ed. cit., pp. 2725-2742.

[20] Frances Olsen. El sexo del derecho, ed. cit., s/p.

[21] Francesca Gargallo Celentani. Los feminismos de las mujeres indígenas: acciones autónomas y desafío epistémico, ed. cit., p. 378.

[22] Aura Estela Cumes. Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres diversas, luchas complejas, ed. cit., p. 245.

[23] _________. Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres diversas, luchas complejas, ed. cit., p. 249.

[24] Rosalía Paiva. Feminismo paritario indígena andino. In MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. CORREAL, Diana Gómez. MUÑOZ, Karina Ochoa. Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala , ed. cit., p. 296.

[25] Julieta Paredes. Hilando Fino. Desde el feminismo comunitário, ed. cit., p. 92.