Resumen

El presente texto se aproxima al Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche poniendo el énfasis fundamental no tanto en las ideas que allí se dicen, sino en la experiencia de la cual proceden. ¿Qué es lo que significa en tanto experiencia humana fundamental, como vivencia del alma, ser el medio específico de expresión de un libro como el Zaratustra? Ser quien escucha la voz de la profundidad implica no sólo dones, sino también peligros. Tomando como hilo de Ariadna —orientador dentro del complejo laberinto psíquico— la psicología profunda de C.G. Jung, meditaremos en torno a las relaciones entre Nietzsche y Zaratustra, más siempre como medios provisionales para aproximarnos al misterio del alma en general, y de la delicada singladura del genio creativo en particular.

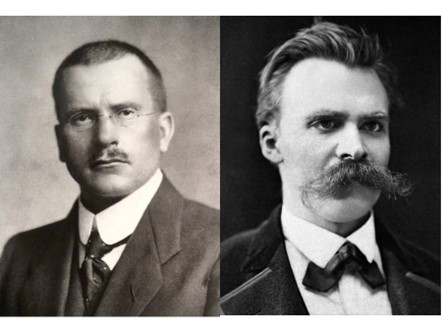

Palabras clave: Zaratustra, Nietzsche, Jung, arquetipo, inconsciente colectivo.

Abstract

This text approaches Thus Spoke Zarathustra, by Friedrich Nietzsche, placing the fundamental emphasis not so much on the ideas expressed on it, but on the experience from which they come from. What does it mean, as a fundamental human experience, as a soul encounter, to be the specific means of expression of a book such as Zarathustra? Being the listener of the voice within the deep implies not only gifts, but also dangers. Taking as the Ariadna’s thread towards the complex psychic labyrinth the psychology of C.G. Jung, we will meditate around the relationship between Nietzsche and Zarathustra, but always as a privisional—yet propitious—road to approach the mystery of soul in general, and the delicate voyage of creative genius in particular.

Keywords: Zarathustra, Nietzsche, Jung, archetype, collective unconscious.

I

Que en 1934 C. G. Jung emprendiese un seminario dedicado al Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche no fue ninguna sorpresa para quien le conocía bien. Es innegable que Nietzsche fue para Jung no sólo una fecunda fuente de su reflexión psicológica y bastión importante de su maduración intelectual, sino que, en definitiva, lo que a éste le unía era algo más íntimo y decisivo: la abrumadora experiencia de Otredad, destinada desde los abismos de lo inconsciente, que fue tanto para Nietzsche como para Jung aquello que decidió en su vida lo esencial.

Para ambos fue la “voz de la profundidad”, portadora del mito, el anuncio del mayor de los peligros a la vez que promesa de su plenitud más propia: la invitación a un camino tan fascinante como terrible, solitario y escabroso, donde todo se ponía en juego. Exhortación al encuentro del propio mito en su sentido más profundamente individual, y sin embargo cifrado al mismo tiempo en el horizonte común de carencia y urgencia de sentido, tan propio de su tiempo. La suya fue una reivindicación de la oscuridad del alma humana —despojada de toda sustancia vital y expulsada de la vida por la apuesta moderna ilustrada— reconociendo que de ella procede incluso el resplandor sagrado de la luz: que sólo en ella encuentra la vida su sustento auténtico: su suelo nutricio. En esa medida, ambos proceden de un mismo diagnóstico: los modos de ser del ser humano han dejado de servir a la vida y sus instintos más profundos, se han quedado sin arraigo: sin mito. Incluso el más sabio de nosotros “es tan sólo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma”, como apunta Zaratustra en el Prólogo.[1]

Es, pues, desde el reconocimiento del signo indigente de su tiempo que su apuesta cobra pleno sentido: la revivificación de la vida—y el tránsito hacia la existencia humana no escindida, sino plena—no puede sino venir del ocaso, de la región oscura de las aguas permanentes donde se disuelve y purifica lo caduco hacia una nueva coagulación de sentido. Esto será precisamente el Zaratustra para Jung: un rito de pasaje, tejido a partir de un enjambre simbólico venido de arcanas regiones, donde se juega no sólo el destino de Nietzsche, sino implícitamente la condición humana en cuanto tal. Si convenimos en ello podremos constatar entonces en qué medida no sólo todo el Zaratustra, sino las propias vidas de Nietzsche y Jung —y, ¿por qué no asumirlo?, también la de todos y cada uno de nosotros— están en realidad dichas en la imagen del funámbulo: en ese “peligroso pasar al otro lado” —en ese peligroso tránsito sobre el abismo— que cada vida es.

Sin embargo, como ya se apuntó, ese hundirse-en-su-ocaso, si es la tarea definitiva de la existencia humana, no puede serlo sin ser al propio tiempo la más peligrosa de todas: aquella donde lo arriesgamos todo, incluso la propia voz, por algo que apenas intuimos, que incluso tememos encontrar— y cuyo destino permanece siempre un misterio. Esta aventura requiere, pues, del mayor de los corajes: es siempre un ir a tientas, valiéndose de huellas y murmullos, donde la «otra orilla» no está nunca ganada de antemano. El «sí» a la aventura a que invita el alma requiere, en definitiva, del conceder la propia totalidad sin restricción alguna: se trata de un autosacrificio al destino y a la vida, del amor fati. Es, pues, a partir de esta singladura—tan propiamente individual de Nietzsche y donde al mismo tiempo está operando algo insoslayablemente universal—que Jung articuló no sólo su propia búsqueda personal, sino a partir de la cual, además, pudo desarrollar sus propias elucubraciones filosóficas y su propuesta psicoanalítica. Ahora, si bien hacer un recorrido exhaustivo del cruce entre el Así habló Zaratustra y Jung rebasa el marco del presente texto, la propuesta es más bien meditar en torno a las relaciones entre Friedrich Nietzsche —el hombre histórico— y Zaratustra en tanto figura mítica y personaje autónomo de su alma, sosteniendo, por un lado, que Zaratustra no es algo así como un mero personaje literario, inventado artificialmente por mor del efecto estético, sino que es el acontecimiento de una fuerza poderosa y desconocida venida desde los abismos de lo inconsciente profundo-arquetipal; y, por otro, reconociendo que una experiencia arquetípica, tal como lo es Zaratustra, es un acontecimiento máximamente peligroso, que puede llevar al hombre a su máxima plenitud o bien devorarlo. Al hacerlo podremos aproximarnos al misterio del hombre Nietzsche—al misterio de su genio creativo, de su tempestuosa vida y de su hundimiento en la locura—, aunque siempre como una vía de aproximarnos al misterio del alma humana en general. Y para hacerlo tomaremos como hilo de Ariadna—orientador dentro del complejo laberinto psíquico—la psicología profunda de C. G. Jung.

II

Para empezar a encuadrar con justicia lo que Zaratustra significó para Nietzsche vale la pena referirnos a aquello que está debajo de la corteza de la letra: la experiencia numinosa, de Otredad, fundamental y abrumadora, de la cual procede. En Ecce homo Nietzsche escribe al respecto lo siguiente:

¿Tiene alguien, a finales del S. XIX, un concepto claro de lo que los poetas de épocas poderosas denominaron inspiración? En caso contrario, voy a describirlo. —Si se conserva un mínimo residuo de superstición, resultaría difícil rechazar de hecho la idea de ser mera encarnación, mero instrumento sonoro, mero médium de fuerzas poderosísimas. El concepto de revelación, en el sentido de que, de repente, con indecible seguridad y finura, se deja ver, se deja oír algo, algo que lo conmueve y trastorna a uno en lo más hondo, describe sencillamente la realidad de los hechos. Se oye, no se busca; se toma, no se pregunta quién es el que da; como un rayo refulge un pensamiento, con necesidad, sin vacilación en la forma— yo no he tenido jamás que elegir. Un éxtasis cuya enorme tensión se desata a veces en un torrente de lágrimas, un éxtasis en el cual unas veces el paso se precipita involuntariamente y otras se torna lento; un completo estar-fuera-de-sí […]; un abismo de felicidad en que lo más doloroso y sombrío no actúa como antítesis, sino como algo condicionado, exigido, como un color necesario en medio de tal sobreabundancia de luz […]. Todo acontece de manera sumamente involuntaria, pero como en una tempestad de sentimiento de libertad, de incondicionalidad, de poder, de divinidad… La involuntariedad de la imagen, del símbolo, es lo más digno de atención; lo que es imagen, lo que es símbolo, todo se ofrece como la expresión más cercana, más exacta, más sencilla. Parece en realidad, para recordar una frase de Zaratustra, como si las cosas mismas se acercasen y se ofreciesen para el símbolo. Ésta es mi experiencia de la inspiración; no tengo duda de que es preciso retroceder milenios atrás para encontrar a alguien que tenga derecho a decir “es también la mía”.[2]

Si bien el Zaratustra ha sido ampliamente leído —desde muchas perspectivas y variados intereses—, pocas han sido las aproximaciones cuyo énfasis fundamental no está puesto tanto en las ideas que allí se dicen, sino en su ámbito de procedencia profunda y en lo que esto significa en tanto experiencia humana fundamental, en tanto vivencia del alma. Sin entrar aún en el lenguaje propiamente junguiano, debe ponerse de relieve, ya desde las propias palabras de Nietzsche, las connotaciones propias de esta experiencia: lo que en ellas acontece. Nietzsche en ese sentido es muy claro: estamos hablando del acontecimiento de una voz distinta de la propia, que al constelarse nos posee y se expresa «a través de uno», donde el personaje yoico es nada más que un testigo y un medio. Es una experiencia que no se produce, sino que se recibe: viene destinado de regiones desconocidas de la propia alma que sin embargo operan, como podemos ver, de manera autónoma —y con las cuales, sin embargo, estamos siempre tentados a identificarnos: tan seductoras son—.

Y, por otro lado, hemos de poner decidido énfasis en la intensidad de la experiencia: no estamos hablando de una experiencia ordinaria, sino de una que rompe el velo de la cotidianidad para dar paso a las poderosas fuerzas numinosas que detrás de ella se esconden y que la estructuran: la región de lo extra-ordinario. Que esto sea una experiencia de lo numinoso no es algo que de manera arbitraria se imponga al caso, sino que ello se implica en las propias palabras de Nietzsche en tanto experiencia de Otredad y de poderosa majestad, de divinidad y de fascinación tanto como de un callado terror en su anverso, siguiendo en esto los planteamientos del fenomenólogo de la religión Rudolf Otto en su Das Heilige —de donde el propio Jung lo toma—.[3]

Ahora bien, desde la perspectiva de la psicología analítica de Jung esto se puede entender como una experiencia de lo arquetípico: de las fuerzas numinosas de lo inconsciente profundo. Desde la consideración que Jung tiene de lo inconsciente —y esta es una de sus diferencias fundamentales con Freud— éste no se reduce al estado de contenidos solamente reprimidos u olvidados de la consciencia —es decir: lo inconsciente no se limita a su capa biográfica-personal—, sino que, si bien Jung reconoce la existencia de esa capa de lo inconsciente personal, reivindica que debajo de ella descansa una más profunda que ya no procede de la experiencia personal, sino que es innata. Esta capa más profunda es lo inconsciente colectivo.[4] Si bien desplegar en amplitud una noción tan compleja y a menudo controversial es imposible para las pretensiones de este texto, valga apuntar los elementos básicos que nos permitan una comprensión mínima de la cuestión. El “arquetipo” es una perífrasis explicativa del eidos platónico, una manera de referir a esos tipos arcaicos o primigenios, imágenes generales existentes desde tiempos inmemoriales.[5] La constatación de estos arquetipos se da sobre todo a través de la mitología y sus motivos comunes, así como de las doctrinas esotéricas de las religiones y el cuento popular, donde se da cuenta, mediante la expresión simbólica, del drama interior e inconsciente del alma proyectado en ellas para que se vuelvan aprehensibles para la consciencia —pero también pueden acontecer en el seno individual a través de sueños o visiones sobrecogedoras—.[6] Estas imágenes, sin importar su modo de presentación, contienen un saber revelado, secreto en su origen, expresan los misterios profundos del alma. Son imágenes que atraen tanto como repelen y fascinan tanto como atemorizan. Son las depositarias del sentido de un pueblo y constituyen la vía de acceso del hombre a lo numinoso, a la vez que lo preservan contra una experiencia inmediata de ello —una tal vivencia psíquica, sin mediación del símbolo, puede ser sin duda muy peligrosa—. Los arquetipos serían algo así como la dimensión vertical del alma humana: la memoria ancestral y la conexión con la propia esencia, con aquello que de eterno habita en nosotros; y, en esa medida, son también la sabiduría de lo inconsciente que se expresa espontánea e instintivamente a través de nosotros: las vías a través de las cuales experimentamos el mundo en el tiempo. Si bien se habla de “imágenes arquetípicas” debe señalarse que en realidad los arquetipos no son por sí mismos imágenes, sino que son estructuras biológicas e instintos, condiciones de posibilidad de la experiencia, que una vez haciendo contacto con ella se coagulan particularmente mediante tal o cual imagen, pero que en sí mismas, en tanto estructuras, no tienen un contenido determinado. Aun así, mediante la constatación de las imágenes puede postularse como hipotética la existencia de una procedencia común que las estructura en cuanto tal. En este sentido indagar en la mitología y religión comparadas es ampliamente iluminador para corroborar en qué medida hay motivos que, si bien no idénticos, sí articulan una mismidad del sentido del despliegue de lo humano. Podríamos decir, en fin, que los arquetipos en general son estructuras biológico-instintivas, articuladoras de imágenes, que representan situaciones típicas de gran importancia vital y práctica, que se han repetido en el curso de la historia innumerables veces, y que, además, se constelan ante todo en situaciones críticas: en aquellas regiones de lo que el hombre ya no tiene pleno control, ante lo que se ve desbordado. Y en ese momento de desbordamiento es que también se constata lo arquetípico en nosotros: aparece un cierto mecanismo, una actitud instintiva, que siempre está allí; suscita reacciones en nosotros de las que no sabíamos que éramos capaces. Esto se debería a que ha sido constelado un arquetipo que nos eleva por encima de nosotros mismos, donde reaccionamos ya no meramente como individuos particulares, sino que, poseído por fuerzas innatas venidas de la sabiduría de lo inconsciente, reaccionamos ya no como un yo de hoy día, sino como el hombre ancestral que ha sobrevivido a estas situaciones antes.

Ahora bien, tenido en cuenta todo lo anteriormente dicho, veamos en qué medida podemos comprender a Zaratustra en tanto figura bajo este registro: en qué medida en él se expresa algo antiquísimo y perenne de la experiencia humana. Dentro de los personajes arquetípicos de lo inconsciente profundo uno decisivo es el arquetipo del viejo sabio —que tiene que ver con un cierto «instinto» de y hacia lo sagrado, hacia el Sentido—. Como todos los arquetipos, éste se constela a partir de cierta situación: los sabios o profetas aparecen en momentos problemáticos, cuando la humanidad se halla en un estado de confusión, cuando se ha perdido la vieja orientación y se necesita una nueva. Estado de los hechos que sin duda alguna corresponde con aquel tiempo que Nietzsche intuyó —es decir: vivió y tocó desde dentro—: Zaratustra aparece, ciertamente, para constatar la «muerte de Dios» y señalar el camino hacia una nueva constelación de sentido: el ultrahombre. Desde la perspectiva de Jung, pues, el padre de los profetas, el viejo sabio es un sol, “un sol interior, un factor iluminador, el sol del entendimiento, la luz de la gnosis”[7]: estaría relacionado con las figuras del sacerdote, el mago, el curandero o el filósofo; y aparece cuando caduca una coagulación de sentido y se necesita una nueva revelación: para dar luz a una nueva verdad.[8] A todo aquel que haya leído el Zaratustra no puede caber duda alguna de que precisamente ello era lo que Nietzsche deseaba para su obra magna: la provocación e iluminación hacia el camino de lo venidero. Y hemos de subrayar que, siguiendo a Jung, sería equivocado pensar que Nietzsche inventó a Zaratustra en tanto personaje literario, como un mero artificio para impresionar o por mor del efecto estético. No es así, sino que estamos hablando aquí de un acontecimiento que le sobrevino: fue poseído por esa situación arquetípica. En esa medida podríamos pensar a Zaratustra en el sentido de la doctrina zoroástrica según la cual cada mil años—en realidad hablamos de un período indeterminado—aparece un Saoshyant (un cosechador, un salvador) con una nueva revelación, una nueva verdad, que renueva las viejas verdades, un mediador entre lo divino y lo humano.[9] Lo que es cierto es que Zaratustra es el portador de la palabra hacia el camino de lo venidero. Su apuesta es la transformación de los modos de ser del ser humano hacia una versión más plena de sí: una en la que la vida y sus instintos vitales estén plenamente desplegados. Pero lo cierto es que Zaratustra no es sólo un transformador, sino que previamente es en cada caso un gran diagnosticador de enquistamientos patológicos, al propio tiempo que el filósofo del martillo: aquel capaz de aniquilar y dejar morir lo caduco como el paso previo —necesario— hacia la reivindicación del nuevo brotar de la vida en una dirección más viva.

Aquello que tanto Jung como Nietzsche vivieron de manera inmediata y tocaron desde dentro fue que el cristianismo ‘oficial’ de su tiempo ya no encarnaba una real vivencia de lo sagrado, sino que se había quedado exánime en su pretensión de dotar la vida de sentido. Jung cuenta en Recuerdos, sueños, pensamientos que aquello que se vivía al interior de la Iglesia era, para él, una parafernalia meramente exterior, que ningún contacto tenía con la experiencia viva de Dios. Para él la religión cristiana oficial no constituía en realidad ningún religare: “[…] no constituía religión alguna, ni presencia de Dios. La Iglesia era ciertamente un lugar al cual no debía ir. Allí no había vida, sino muerte.”[10] En ese mismo sentido podemos entender, sin duda alguna, la “muerte de Dios” sentenciada por Nietzsche: no como una mera opinión ni algo así como una inclinación subjetiva, sino como un diagnóstico muy agudo de que aquellos valores que sostenían la vida y la dotaban de sentido han ya caducado para nuestro tiempo: que el cristianismo ha perdido ya todo contacto con el mundo y con las necesidades espirituales del hombre. Esa es precisamente la razón de que Zaratustra nazca de nuevo: como una vía de compensación de aquellas regiones descuidadas o directamente soslayadas en la experiencia humana del existente cristiano: la reivindicación del cuerpo y la animalidad, así como la recuperación del sentido de la tierra y el desprecio de lo trans-mundano; una nueva manera de experimentar el tiempo y la plenitud del instante; la reasunción de la vida como una danza cuyos criterios de despliegue están más allá de la moral; en fin, una apuesta por una forma de vida plenamente desplegada, donde todo aquello que brota sea custodiado en su resplandor y todo aquello que quiere vivir sea integrado a la vida. Es, pues, por ello que un arquetipo tal, el cual Zaratustra encarna, brota a la vida: como una apuesta por suturar la existencia escindida, desmembrada: como una forma de dotarle nuevamente de sentido: para señalar el antiquísimo camino de lo venidero.

III

Con todo lo anterior podemos ver en qué medida el acontecimiento de Zaratustra en la vida de Nietzsche anuncia su destino propio a la vez que el de todo Occidente. Esa cruz —demasiado pesada por cargar—, ser el receptáculo de ese Decir venido de los abismos transpersonales de lo inconsciente es, ciertamente, una empresa máximamente peligrosa. Cuando ello ocurre ciertamente el equilibrio psíquico está en puesto en el mayor de los riesgos. Si el advenimiento a veces demasiado violento de dichos contenidos logra ser comprendido críticamente y asimilado paulatinamente a la consciencia, poniendo una distancia entre ellos y el “yo”—sin hacerse uno idéntico a ellos—, el resultado puede ser de máxima salud: una transformación profunda en una dirección más plena. Sin embargo, si lo inconsciente se impone sin más a la consciencia y ésta es avasallada por aquel, dándose la identificación con la psique colectiva, ocurre sin duda una inflación, que puede devenir en una delicada psicosis.[11] Este proceso de identificación con la psique colectiva que pasa por la inflación es la piedra fundamental de cuanto compete a la relación entre Nietzsche y Zaratustra —un proceso ante el cual regularmente los artistas y pensadores de mayor envergadura se ven enfrentados y no pocas veces son devorados—. La realidad es que la inflación es un riesgo presente en todo proceso creativo que abreve de la experiencia primordial y poderosísima del dictado de las musas. El riesgo es no establecer una justa distancia entre aquello que se deja oír y la propia voz como su medio específico: creer que es uno el dueño y señor de esas arcanas y desconocidas fuerzas, creyendo que el hombre puede ser «poseedor» de esas fuerzas creativas: su “sujeto”. La realidad es que para generar una relación que no comprometa el propio equilibrio psíquico en el encuentro con esa fuente creativa de tanto poder y tanto peligro uno necesita, por un lado, ser muy ingenuo: dejar que las fuerzas se expresen y fluyan a través de uno sin pensar que uno tiene una relación de pertenencia con ellas, obedeciendo en todo y siendo suficientemente simple, reconociendo que dichas fuerzas no están en uno, sino que uno está en ellas. Que el hombre no posee poderes creativos, sino que es poseído por ellos. En caso contrario, si uno imagina que es el creador y, por tanto, el dios, sucede la inflación; y, como sabemos, todo aquel que se identifique con Dios será desmembrado.

Lo que es cierto es que Nietzsche recibió, desde lo alto de las montañas de Sils Maria, la nueva intuición, “un nuevo evangelio”, podríamos decir; y, sin embargo, desde la perspectiva de Jung, no lo hizo con ingenuidad, sin saber lo que hacía, pues “era idéntico al espíritu creativo”[12] : lo conocía tan bien que tuvo una inflación. Si bien Nietzsche, en las palabras citadas a bando acerca de su experiencia, habla de ser un mero médium de fuerzas poderosas, la realidad es que no logra diferenciarse plenamente de ellas. Y si bien en cierta ocasión el propio Nietzsche enuncia las célebres palabras: “[…] de pronto, amiga, uno se volvió dos, y Zaratustra a mi lado pasó […]”,[13] la realidad es que no reparó propiamente en sus versos: no sostuvo a Zaratustra en tanto agente libre y realidad objetiva, como personaje distinto de sí mismo, ni asimiló críticamente las palabras de Zaratustra que a través de él se decían —Uno de los principios básicos del análisis sería, en ese sentido, siempre tratar de disociarnos de lo inconsciente, “de diferenciar entre nosotros y la voz o mana o arquetipo”[14], del mismo modo que para encontrar nuestra individualidad más propia y nuestra versión más plena procuramos diferenciarnos de la psique colectiva del mundo “externo”—. Si Nietzsche se hacía idéntico a Zaratustra, no sorprenden los episodios de megalomanía que le acontecían: identificaba su consciencia con la consciencia divina, lo que es siempre una grave transgresión. Y, por otro lado, transgresión también es la unilateralidad psíquica —y toda unilateralidad es patológica—, ya que Zaratustra es un personaje de un ámbito de la experiencia humana de Nietzsche: de una sola región de su alma. Uno no puede ser el viejo sabio día y noche: la ultra-consciencia de este estado nos reduciría a la inactividad, o nos terminaría fulminando.

En esta insistencia de enquistarse exclusivamente en la región del alma de las grandes elucubraciones filosóficas, en esa capacidad del intelecto y la imaginación de lanzarse por los aires volando, Nietzsche descuidó esa otra región, insoslayable de la existencia humana, de su existencia humana y corriente «en la tierra» y con los otros. Porque la existencia humana no quiere vivir solamente de la escritura de libros y de brillantes ideas, sino que, como dice Jung, el hombre también quiere «poder dormir sin cloral, quiere vivir también en Naumburgo y Basilea, “a pesar de la niebla y las sombras”, quiere mujer y descendencia, quiere disfrutar de la consideración y la admiración en el rebaño, quiere un sinnúmero de cosas banales»[15]. No se trata, pues, de moralizar una cosa como banal y otra como sublime, sino de reconocer que la vida humana transcurre no menos en una cosa que en la otra. Desde el juicio de Jung, Nietzsche habló de decir “sí” y vivió un “no” a la vida: “este impulso, el impulso animal por vivir, no fue vivido por Nietzsche. Nietzsche fue, a despecho de su grandeza e importancia, una personalidad enferma”[16]. Los poderes numinosos son ciertamente tan poderosos y fascinantes que seducen en grado tal que la identificación con ellos es un riesgo declarado. Y, sin embargo, ello representa une peligrosa transgresión a la medida de lo humano, pues los arquetipos no son «humanos», son sólo pneumatikós, no tienen “cuerpo”. En la megalomanía de Nietzsche, que se separa de la tierra y la sociedad humana, está anunciado su hundimiento en la locura. Las siguientes líneas del Zaratustra son ampliamente iluminadoras de la cuestión:

“El aire ligero y puro, el peligro cercano y el espíritu lleno

de una alegre maldad: estas cosas se avienen bien.

Quiero tener duendes a mi alrededor, pues soy valeroso.

El valor que ahuyenta los fantasmas se crea sus propios duendes,

el valor quiere reír.

Yo ya no tengo sentimientos en común con vosotros:

esa nube que veo debajo de mí, esa negrura y pesadez de que me río,

cabalmente ésa es vuestra nube tempestuosa.

Vosotros miráis hacia arriba cuando deseáis elevación.

Y yo miro hacia abajo, porque estoy elevado”.[17]

Ante estas palabras Nietzsche no logra constatar que, si bien pueden ser enunciadas por Zaratustra, no pueden ser realmente sostenidas por él. Pues el ser humano no puede vivir únicamente en compañía de duendes, por los aires. El existente humano no puede vivir sin sentimientos en común con los hombres —y tener sentimientos en común con los hombres no es necesariamente negrura y pesadez—. El existente humano no puede, en fin, vivir eternamente en elevación: esa sería una hybris imperdonable. Dejar atrás la pesadez —entendida en el sentido de lo que se enraíza en la tierra, y no sólo de lo que vuela— es abandonar lo humano y separarse de su esfera. Desde el propio Jung, en esta identificación con la deidad la que resulta en la inflación, Nietzsche “se hace idéntico al aire y a los fantasmas del aire, que son sus duendes. Aquí se preparaba el desenlace inevitable: la locura.”[18] Ciertamente Nietzsche habría dicho verdad si dijera: “Tengo miedo. Veo que hay duendes a mi alrededor y no seres humanos. He ahuyentado a los seres humanos y ahora los fantasmas están por todas partes en mis caminos despoblados”. Pero no lo hizo, y por el contrario creía que apelar al valor y a la risa ante la transgresión era suficiente. Su vida caminaba sobre las nubes, sin darse cuenta de que no tenía los pies en la tierra. Nietzsche era para entonces una frágil pompa de jabón. Volverse idéntico al viento es una experiencia humana posible, en ocasiones decididamente sublime, a veces incluso extática y transformadora, mas ella debe ocurrir dentro de ciertos límites para no devenir patológica. En lugar de ser solamente el pájaro que se eleva volando por los aires, Nietzsche debería —para mantener el equilibrio psíquico— ser el árbol cuyas ramas, si desean elevarse por los cielos, no pueden hacerlo sino estando firmemente arraigadas en la tierra: en lo fijo. No solamente la vida del espíritu, sino también de la tierra: vivir tanto de lo uno como de lo otro, sin abandonar nunca las propias raíces: la propia medida. En esto también podemos constatar lo anteriormente dicho por Jung: Nietzsche “habló” y predicó la reivindicación de la tierra y del cuerpo, mas no las «vivió».

La psique tiene siempre en sí misma los mecanismos compensatorios que procuran recuperar el equilibrio trastocado por la hybris, siguiendo los planteamientos de Jung, y ello no fue distinto en Nietzsche —aunque dicho equilibrio no siempre se restituya, claro está—. Esto se puede constatar en el propio Zaratustra, en distintos y variados momentos de su despliegue, mas baste para nosotros reconocer uno de esos momentos para vislumbrar aquello a que Jung refiere como «compensación» y que, de haber sido avistado y custodiado por Nietzsche, habría sido posible, quizás, recuperar el equilibrio psíquico. En el capítulo inmediatamente posterior al ya comentado —en que hablamos de esa elevación transgresora por los aires—, titulado Del árbol de la montaña, aparece la imagen de un joven que evita a Zaratustra, y que dice:

Tú has dicho la verdad, Zaratustra. Desde que quiero elevarme hacia la altura

ya no tengo confianza hacia mí mismo, y ya nadie tiene confianza en mí,

– ¿cómo ocurrió esto?

Me transformo demasiado rápidamente: mi hoy refuta a mi ayer. A menudo

salto los escalones cuando subo, – esto no me lo perdona ningún escalón.

Cuando estoy arriba, siempre me encuentro solo. Nadie habla conmigo,

el frío de la soledad me hace estremecer.

Mi desprecio y mi anhelo crecen juntos; cuanto más alto subo, tanto más

desprecio al que sube. ¿Qué es lo que quiere éste en la altura?

¡Cómo me avergüenzo de mi subir y tropezar! ¡Cómo me burlo de mi

violento jadear! ¡Cómo odio al que vuela! ¡Qué cansado estoy en la altura![19]

Desde la interpretación que se entreteje en el seminario de Jung, el anterior pasaje es interpretado como una constatación, venida del propio Nietzsche —aunque no de manera deliberada o plenamente consciente, claro está—, de la propia unilateralidad: de la propia escisión inarmónica. El joven aparecido es interpretado como otro desdoblamiento del propio Nietzsche, con ese otro “personaje” —o región de la existencia, podríamos decir— referido a la parte normal o corriente del existente humano —el ser humano de carne y hueso— que no está, naturalmente, a la altura de Zaratustra, y que incluso resiente dicha altura tan pronto Zaratustra se excede. En palabras de Jung el joven sería “el ser humano corriente que tiene sentido común y sabe muy bien que saltar por el aire significa descender de nuevo, que uno seguramente tendrá una reacción. Sin embargo, Zaratustra no es un ser humano corriente, sino algo inhumano o suprahumano.”[20] Y más adelante Jung continúa, con palabras ciertamente medulares para cuanto ocupa al presente texto:

Hay un genio extraordinario en Nietzsche que podría ser comparado con un estar elevado muy por encima de la humanidad. Pero esos cómicos saltos y sacudidas se deben al hecho de que el hombre corriente quiere saltar también y entonces se vuelve grotesco. Si ese hombre corriente tan solo pudiera permanecer quieto y quedarse abajo en el valle, sin tratar de imitar a Zaratustra, todo resultaría aceptable: sería la condición normal. [21]

El profeta que se identifica con Yahvé comete un error: puede afirmar que habla la palabra que le es dada por el señor, pero debería diferenciar entre el Señor y él mismo. Se pone, pues, nuevamente de relieve lo nodal: para reestablecer la salud y el equilibrio psíquico, la situación natural y humana, debería poder diferenciarse entre Nietzsche y Zaratustra, donde Nietzsche es el individuo humano corriente y Zaratustra es el arquetipo que está arraigado en la humanidad desde la eternidad y que, podríamos decir, es supra-humano, pues lleva al hombre más allá de su medida ordinaria. El arquetipo del viejo sabio es un puente a las profundidades de lo inconsciente: es la inspiración divina que llega en la forma del rayo sagrado. Pero como ha podido verse en el caso Nietzsche, el rayo no es sólo sinónimo de poder y creatividad, sino que anuncia al propio tiempo el mayor de los peligros. Esos árboles —símbolos vivos del axis mundi, que articula las dimensiones verticales y horizontales del cosmos y la existencia— son normalmente los alcanzados por el rayo: tanto más cuanto mayor es su altura. De lo que resulta una conclusión evidente que hace falta la sabiduría —la sophia entendida en sentido antiguo— allí donde hay tormentas eléctricas. En palabras del propio Jung, la gente que no está expuesta a las tormentas no necesita realmente la sabiduría —pues resultaría superflua, un mero lujo— “[…] pero un hombre como Nietzsche la necesita porque siempre está amenazado por las tormentas, al tener esa tremenda oposición en su naturaleza. Quien posee pares de opuestos tan separados estará en peligro de ser alcanzado por el rayo debido a las cargas eléctricas, y el rayo siempre le alcanzará en el punto más alto.”[22] El rayo, que sería una explosión de lo inconsciente colectivo—aquella región arcana de la que nace el mito y el símbolo—, representa un tremendo impulso: una posesión, una obsesión o una certeza inmediata de lo que vamos a hacer. Una experiencia en el orden de lo extra-ordinario, ciertamente, cuya intensidad desborda en la mayoría de las ocasiones a los sujetos. Si carecemos de la sabiduría, “experimentamos esa tensión con una caja cerebral demasiado pequeña que normalmente está aislada con respecto a la tierra; ¡entonces te fulmina!”[23] Por ello, si somos sabios, tendremos una amplia superficie y estaremos bien conectados con la tierra, de modo que podamos estar razonablemente protegidos contra el peligro del rayo.

Más adelante, en el mismo capítulo, el joven dice lo siguiente, que refiere una vez más al problema psíquico de Nietzsche:

Cuando Zaratustra hubo dicho esto el joven exclamó con ademanes violentos: “Sí, Zaratustra, tú dices la verdad. Cuando yo quería ascender a la altura, anhelaba mi caída, ¡y tú eres el rayo que yo aguardaba! Mira, ¿qué soy yo desde que tú nos has aparecido? ¡La envidia de ti es lo que me ha destruido!” – Así dijo el joven, y lloró amargamente.[24]

El joven, que simboliza a Nietzsche —el hombre histórico, corriente—, sufre la violencia de la transgresión: sabe cuán violento e insoportable es pretender vivir día y noche en las alturas y anhela incluso su propia caída. Desde la perspectiva de Jung este anhelo es perfectamente comprensible, en tanto que lo inconsciente guarda una relación de compensación con la consciencia —sin ser, empero, reducido a esta función, pues lo inconsciente no es solamente negativo en tanto reacción compensatoria, sino que también puede operar en sentido positivo—. En esa medida anhelar la caída sería en realidad una actitud natural e instintiva de la psique, que reclama su equilibrio. La salud y la versión más plena de sí no puede ser nunca unilateral: ni siquiera si se trata de la unilateralidad de lo sublime de Zaratustra. El proceso de individuación junguiano —ese llegar a ser quienes realmente somos, permitiendo el amplio despliegue de todas las potencialidades de la vida y no solamente algunas de ellas—reclama la integración y asimilación no sólo de nuestras virtudes, sino también de nuestros flaquezas; no sólo de lo sublime, sino también de lo pesado; se trata, en suma, de ser seres humanos no meramente “buenos” —en el sentido de una acumulación de virtudes que desconoce toda carencia—, sino seres humanos plenos, completos. Se trata de la integración de toda la personalidad: del amplio espectro de la experiencia humana. En ese sentido, una de las tareas principales del análisis sería reunir las polaridades y armonizarlas; reunir los dos lados, hacer que sea más aceptable para las personas el hecho de que no son sólo—ni siempre—resplandecientes, sino que también tienen otro lado que no resulta aceptable—a veces oscuro, a veces violento, a veces frágil: depende siempre del caso, de aquello que haya sido reprimido como inadmisible—y que posiblemente prefieren ocultar, rechazar o soslayar. Esto es sin duda lo que sucedió a Nietzsche: todo aquello que en su vida no empataba con o pasaba por Zaratustra fue ciertamente soslayado; creyó que la grandeza de Zaratustra le garantizaba grandeza per sé, en todos los demás aspectos, y vivió el terrible resentimiento de constatar que no era así: que, en realidad, tenía una vida muy poco desarrollada en general, cuando no directamente enferma o gravemente empobrecida. Resentimiento, claro está, que pasaba también por no poder vivir ininterrumpidamente poseído por el genio creativo, a menudo impedido por graves períodos de enfermedad que le recordaban que era mortal: de carne y hueso. Cuando esto no ocurre, cuando la “sombra” de cada uno no es asimilada y uno no reconoce la propia flaqueza—la propia medida—, sucede que ésta se vuelve un bufón que finalmente nos alcanza y perturba nuestro equilibrio, haciéndonos sufrir una caída de la que en ocasiones ya no es posible levantarse —en esta medida, según la interpretación de Jung, la locura de Nietzsche ya estaba incluso anunciada desde la imagen del funámbulo descrita en el Prólogo, donde éste no logra llegar a la otra orilla, sino que es derribado antes por su demonio—. Como es claro, en el caso de Nietzsche sus opuestos —su grandeza y su pequeñez; su rebosante genio y su frágil salud; su rica vida interior y su pobre vida exterior; lo divino en él y lo humano en él, entre muchos otros pares— no lograron entrar en diálogo, ni pudieron ser armonizados: el abismo no pudo ser salvado y el equilibrio no pudo ser mantenido. Sin la integración de la sombra no hay reconciliación de los pares opuestos, pues la sombra es precisamente lo opuesto: las cualidades negativas que hacen patente la fisura que cada uno es. Es cierto que una no-asimilación de la sombra y una no-integración de los opuestos no siempre significa la locura —pues en realidad dicha integración es más bien rara —, más cuando uno está en el umbral de manifestación de las voces arcanas y eternas de lo divino, dicha asimilación se vuelve del todo necesaria: la tensión es tal que si uno se mantiene en ellas sin limitarlas, dándoles forma y asimilándolas críticamente, el avasallamiento de la consciencia por dichos contenidos y su posterior disolución es ciertamente un riesgo probable —como ocurrió con Friedrich Nietzsche y tantos más artistas visionarios, según lo propuesto por Jung—.

IV

Concluyamos, pues, con la siguiente advertencia: la aproximación hasta aquí presentada no ha pretendido regatear el genio creativo de Friedrich Nietzsche, ni su obra. Más bien, como fieles discípulos a sus propias intuiciones, hemos querido habitarlas y leer a través de ellas: más allá de la simpleza y del lugar común. Fue el propio Nietzsche quien constató que en toda filosofía hay que aprender a mirar no sólo lo dicho, sino las condiciones de procedencia de lo dicho: los afectos, intereses y pugnas que en ello se juega, reconociendo que lo dicho desnuda y confiesa al autor incluso más allá de su propia constatación: intuyendo en lo que se dice el síntoma de lo que se calla. La presente indagación ha sido nada más que una indagación por la condición humana en general, teniendo al gran y frágil Friedrich Nietzsche y su Zaratustra como pretextos. Creo, además, que sería una tremenda ingenuidad pensar que con lo dicho hasta aquí el Así habló Zaratustra pierde grandeza o valor. Todo lo contrario: se trata de constatar que una empresa máximamente grande encarna también los mayores peligros; que antes que la obra, lo que hay es un ser humano, y que, como el mismo Nietzsche afirmaría, nada está por encima de la vida misma y de la salud de la vida. Se trata, en suma, no menos de un homenaje al maestro que de un planteamiento crítico ante una obra que, tan brillante como cautivadora, nos pone ante el riesgo del unilateral decir “sí” ante ella en todos los casos. Ante lo máximamente venerable hemos de ser, pues, máximamente cuidadosos: siendo fieles a la fuente de la cual Nietzsche brota, incluso más allá de él mismo.

Bibliografía

- Jung, C. G., Arquetipos y lo inconsciente colectivo, Carmen Gauger, Trotta, Madrid, 2019.

- _________, “Las relaciones entre el yo y lo inconsciente” en Dos escritos sobre psicología analítica, Rafael Fernández de Maruri, Trotta, Madrid, 2007, pp. 141-266

- _________, El Zaratustra de Nietzsche, vol I., trad. Arturo Fernández Diez, Trotta, Madrid, 2019.

- _________, Recuerdos, sueños, pensamientos, María Rosa Borrás, Paidós, Barcelona, 2019.

- Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 2011.

- ________________, Ecce homo, Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 2018.

- ________________, Poesía completa, Laureano Pérez Latorrre, Trotta, Madrid, 2018.

- Otto, Rudolf, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Manuel Fraijó, Alianza, Madrid, 2016.

Notas

[1] Friedrich Nietzsche, “Prólogo de Zaratustra” en Así habló Zaratustra, ed. cit., p. 47.

[2] F. Nietzsche, “Así habló Zaratustra”, en Ecce homo, ed. cit., pp. 120-121.

[3] R. Otto, “Lo numinoso” en Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, ed. cit., pp. 48-51.

[4] C. Jung, Arquetipos y lo inconsciente colectivo, ed. cit., p. 4.

[5] Ibidem, p. 5.

[6] Ibidem, p. 8.

[7] C. G. Jung, El Zaratustra de Nietzsche, vol. I, ed. cit., p. 191.

[8] Ibidem, p. 53.

[9] Ibidem, p. 41.

[10] C. G. Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos, ed. cit., p. 74.

[11] C. G. Jung, “Las relaciones entre el yo y lo inconsciente” en op., cit., ed. cit., p. 184.

[12] C. G. Jung, El Zaratustra de…, vol. I, ed. cit., p. 86.

[13] F. Nietzsche, “Sils Maria” en Poesía completa, ed. cit., p. 54.

[14] Idem.

[15] C. G. Jung, “Introducción” en El Zaratustra de…, vol. I, ed. cit., p. 16.

[16] Idem.

[17] F. Nietzsche, “Del leer y escribir” en Así habló Zaratustra, ed. cit., p. 89.

[18] C. G. Jung, “Introducción” en El Zaratustra de…, vol. I, ed. cit., p. 16.

[19] F. Nietzsche, “Del árbol de la montaña”, en Así habló Zaratustra, ed. cit., p. 92.

[20] C. G. Jung, El Zaratustra de…, vol. I, ed. cit., p. 542.

[21] Ibidem, pp. 542-543.

[22] Ibidem, p. 547.

[23] Idem.

[24] F. Nietzsche, “Del árbol…, ed. cit., p. 93.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.