Ciprian Vălcan / Trad. Miguel Angel Gómez Mendoza

Mientras escribe sobre la vida de Apolonio de Tiana, Filóstrato de Atenas, después de recordar una serie de hechos extraños registrados en las tierras de los bárbaros, siente la necesidad de detenerse en una costumbre que considera digna de aprecio: “Cuando muere un indio, una cierta autoridad instituida por el Estado viene a su casa para representar el modo en que vivió. Si el magistrado se deja engañar o miente él mismo, las leyes ya no le permiten ocupar ningún cargo en el futuro, debido al hecho de haber dado una imagen falsa de la vida de un hombre”.[1] Dan A. Lăzărescu nos muestra una experiencia totalmente opuesta de un viajero por las tierras rumanas:

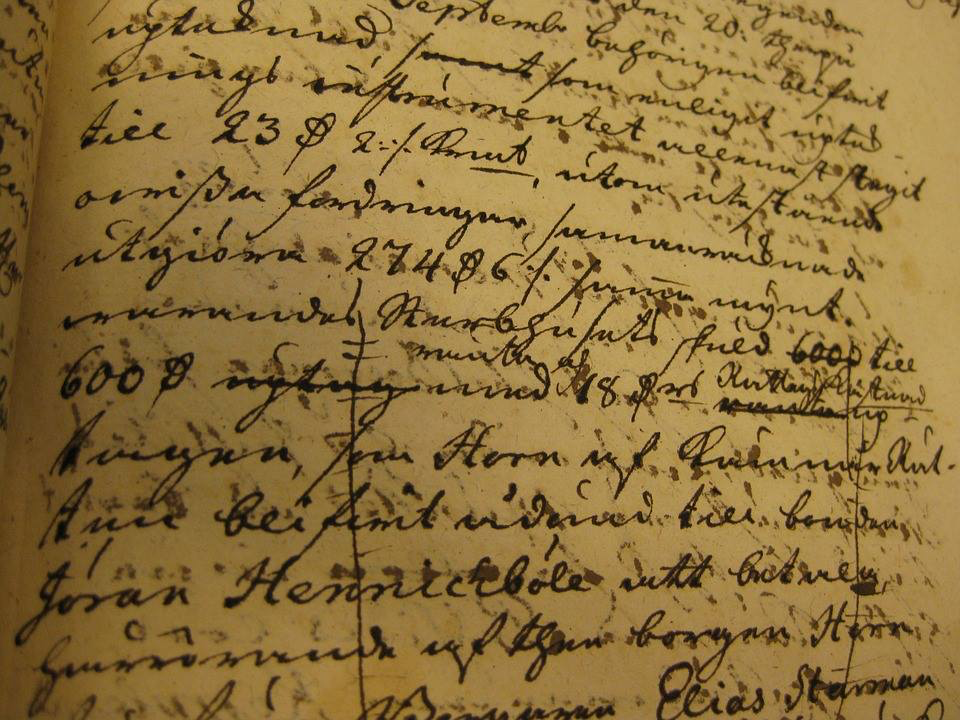

“Del Chiaro también observa que casi cada boyardo posee una crónica de Valaquia, escrita según su gusto y el de su familia, en la que los vaivodas del pasado son denigrados o elogiados, teniendo en cuenta el bien o el mal que hicieron a la familia del respectivo boyardo. Algunos boyardos incluso acostumbraban a enseñar a sus descendientes estas historias desde la infancia, de modo que su contenido se convierte en una tradición familiar”.[2]

Los dos ejemplos que hemos seleccionado como una especie de introducción a nuestro estudio nos permiten vislumbrar dos formas de abordar el problema de la memoria. Primero tenemos el caso de la India, en el que cualquier alteración de la memoria parece una blasfemia, una falsificación imperdonable de la realidad. La vida del individuo, ya sea bueno o malo, debe reflejarse y presentarse con total fidelidad en los archivos de la comunidad. No se trata de un instrumento de salvación o condenación, como ocurre en el cristianismo, todos los actos de las personas son consagrados con santidad por una pluma angelical en el libro que servirá para juzgarlos en el momento del Juicio Final. Parece ser, más bien, una expresión de la necesidad de la comunidad de tener una instancia objetiva que conserve las huellas morales de una personalidad, de tal modo que sea registrada correctamente por la memoria colectiva. Además, como lo señala Marcel Detienne, hay una explicación de naturaleza más sutil, relacionada con el complejo conjunto de creencias de la Teología védica:

“Sin duda, algunas sociedades se preocupan, en gran medida más que otras, por encontrar medios para fijar su tradición de manera diferente mediante signos escritos, ya sea confiándola parcialmente a profesionales de la memoria, virtuosos de los procedimientos mnemotécnicos, o multiplicando las restricciones que dispone la fuerza de los rituales para asegurar la repetición regular, si no inmutable, de las palabras, de las historias o cánticos litúrgicos. Al recurrir a ambos medios, la India védica, inscrita sobre una teología de la palabra creadora para la cual la más mínima deformación del aliento haría tambalear el orden del mundo, parece ofrecer el espectáculo insólito de una memoria que se afirma y se desea infalible”.[3]

Las observaciones de Del Chiaro sobre los países rumanos proponen un modelo completamente diferente de relación con la memoria. Ya no hay preocupación por la verdad histórica, por escribirla de manera precisa, con el ánimo de ofrecer una imagen fiel de los eventos. La memoria se convierte en un instrumento político, un arma ideológica. Empleada con habilidad, puede servir para alcanzar los intereses más importantes, apoyando diversas pretensiones ficticias en las que se fundamentan. Usada con menos éxito o modesta destreza, ella por lo menos se convierte en una vía privilegiada para la manifestación de una venganza casi eterna, transmitiendo a la posteridad retratos engrosados y horribles de los enemigos y convirtiéndolos en seres cuasi demoníacos. Los boyardos rumanos parecen haber entendido antes que Nietzsche que no existen hechos, sino solo interpretaciones, provenientes del enredado siglo XVIII, dentro de una completa posmodernidad, deconstruyendo la historia y escribiéndola a su antojo.

El caso extremo de esta actitud se alcanza en la novela de Orwell 1984, en la cual el poder del Big Brother hace posible una reescritura permanente y coherente de la historia en función de los intereses del gobierno. Al tratarse de un régimen totalitario, no existe ninguna versión competidora de la historia que pueda perturbar el mensaje de la máquina de propaganda que reinventa constantemente la memoria, debilitando cualquier intento de referencia a ciertos puntos inamovibles. Nada queda escrito para siempre, todo puede ser reescrito. Precisamente por eso no hay certeza alguna, todo depende de los caprichos de los gobernantes, que pueden decidir arbitrariamente tanto el destino de un individuo en el presente, como el modo en que se terminó una batalla quinientos años atrás. Nerón puede ser transformado en una Vestal y Tamerlán puede ser considerado un formidable erudito. La verdad de la ficción es la única que logra escapar de esta manipulación, porque ni siquiera el tirano más poderoso del mundo podrá cambiar el final de El idiota o Madame Bovary.

Esta podría ser una primera aproximación a la problemática de la memoria, poniendo énfasis especialmente sobre la relación que mantiene con la verdad. La memoria oscilaría entre una total adecuación a la realidad que registra, fundamentada sobre una teoría de la verdad-correspondencia, y una selección de momentos y variaciones incluidas en su depósito, fundamentada justamente en una teoría de la verdad-utilidad. Al hablar de memoria, de hecho, retomo numerosas controversias relacionadas con la definición de la verdad, así como con la relación de nuestro espíritu con el mundo que lo rodea.

Para evitar semejante discusión fastidiosa, concentraremos nuestra atención sobre otra relación fundamental, aquella que existe entre la memoria y el olvido, tratando de esbozar, partiendo de autores extremadamente diferentes, dos modelos antagónicos de pensamiento acerca del papel de la memoria y del olvido. Vamos a oscilar entre un elogio desmesurado de la memoria y un elogio de igual calibre, del olvido.

Para los griegos, una buena relación con la memoria significa, por un lado, asegurar las cualidades que hacen posible la posesión de un conocimiento considerable, permitiendo la gestión correcta y completamente racional de los acontecimientos que los caprichos de los dioses presentan a los mortales; y por otro lado, obtención de un estatus especial, ganar la celebridad, es decir, alcanzar el único tipo de inmortalidad accesible a los seres humanos. La memoria, como facultad del espíritu humano, es un instrumento que, en condiciones de un funcionamiento perfecto, asegura el acceso a la sabiduría. No es posible imaginar a un sabio olvidadizo, carente de un control total sobre todos los aspectos de la realidad. Pero para que el sabio goce del reconocimiento que merece, que debe pasar por el círculo de sus contemporáneos, se requiere un funcionamiento igualmente bueno de la memoria colectiva, del aparato de registro de la historia. Por este motivo, el griego desenvuelve su vida entre la memoria vista como medio y la memoria percibida como fin último de la existencia. El olvido, a su vez, también tiene una naturaleza dual, pudiendo ser una simple incapacidad natural, una señal de la mediocridad del espíritu, o, desde la perspectiva de la memoria colectiva, el obstáculo fatal, la prueba del poder supremo del vacío que borra todas las huellas de los seres humanos, deslizándolos al verdadero imperio de los espectros que es Hades. Estas dos relaciones nos aparecen como esenciales en la reflexión sobre la memoria y el olvido, y sobre ellas insistiremos en nuestra digresión.

Para desarrollar la memoria vista como una herramienta, se requiere un entrenamiento sistemático y sostenido, acostumbrar al espíritu a almacenar numerosos conocimientos que deben ser asimilados según principios claros, evitando la desorganización de la mente y su colapso debido a la heterogeneidad de la información. Desde esta perspectiva, la aparición de la escritura puede parecer peligrosa, conduciendo al descuido de las capacidades naturales del intelecto. Esta es la razón por la cual, después de proponer un seductor mito sobre la invención de la escritura por el dios Theuth, Platón condena este descubrimiento a través del discurso del rey egipcio Thamus:

“La escritura traerá consigo el olvido en las almas de aquellos que la van a aprender, mermando el mantenimiento de su memoria; al poner su confianza en la escritura, las personas recordarán desde afuera, con la ayuda de imágenes extranjeras, y no desde adentro, mediante el esfuerzo propio. El remedio que has encontrado no está destinado al mantenimiento de la memoria, sino solo a volver a atraer el recuerdo. En cuanto a la sabiduría, solo le da a tus discípulos una ilusión, y de ninguna manera la verdadera. Después, con tu ayuda van a descubrir muchas cosas a través de los libros, pero sin haber recibido la verdadera enseñanza, ellos considerarán que son sabios en gran medida, cuando de hecho la mayoría ni siquiera tiene un pensamiento propio. Además, estos son difíciles de soportar, como aquellos que se creen sabios sin serlo realmente”.[4]

El rey constata que, lejos de representar un remedio irresistible contra el olvido, la introducción de la escritura amenaza la organicidad del funcionamiento del intelecto, porque el pensamiento se pone en movimiento sin una necesidad interior, siendo estimulado solo por los impulsos que recibe desde el exterior. Platón parece intuir la diferencia sobre la cual Nietzsche insistirá más tarde, entre el pensamiento activo y el pensamiento reactivo, entre el pensamiento que tiene su punto de partida en sí mismo y el pensamiento que necesita el alimento ofrecido por el trabajo de otras mentes para poder funcionar. Si el pensamiento activo caracteriza a las mentes poderosas y libres, el pensamiento reactivo es un fenómeno que prolifera en épocas dominadas por la decadencia y el debilitamiento de los instintos.

La memoria receptáculo es esencial para la adecuada ubicación del griego en el cosmos, ya que solo ella puede dar verdadero sentido a su existencia. Como lo muestra Erwin Rohde, las creencias de los griegos en la época homérica no ofrecían ninguna posibilidad de supervivencia del alma después de la muerte. Los seres humanos pasaban bajo la forma de unos espectros inconscientes en Hades y no se les ofrecía ninguna posibilidad de evitar semejante destino. Por lo tanto, solo la gloria podía representar un consuelo para aquellos que se sabían destinados a la nada:

“Si le preguntamos al poeta homérico por qué se levanta sobre el muerto un montículo en el que pone una señal, su respuesta es: para que su gloria permanezca inmortal entre los hombres, y las generaciones futuras tengan conocimiento de él. Este es el auténtico espíritu homérico. En la muerte, el alma emprende su vuelo hacia un terreno de vida crepuscular, como el de un sueño. El cuerpo, el hombre visible, se desintegra. Solo la reputación permanece viva. Sobre él habla a la posterioridad la señal conmemorativa puesta sobre la tumba y el canto del poeta”.[5]

Desde esta perspectiva, la misión del poeta es extremadamente importante, ya que él decide, en última instancia, los nombres que se transmiten a la posteridad, salvándolos así del olvido. El fin principal de su obra no es estético, sino la inmortalización de las hazañas de los héroes. Hannah Arendt, invocada por Luc Ferry, cree que la tesis de la historiografía antigua era la misma, ella buscaba cambiar el significado de los hechos humanos de la esfera efímera a la de la eternidad:

“Para los historiadores griegos, comenzando por Heródoto, la tarea de la historiografía era relatar los hechos excepcionales realizados por los seres humanos y, mediante esto, salvarlos del olvido que amenaza todo lo que no pertenece al mundo natural. En verdad, los fenómenos naturales son cíclicos, se repiten, así como el día sigue a la noche y el buen tiempo sigue a la tormenta. Su repetición garantiza que nadie pueda olvidarlos y, en este sentido, el mundo natural accede sin dificultad a la inmortalidad, mientras que <todas las cosas que deben su existencia al hombre, sus obras, sus acciones, sus palabras, son perecederas, como si estuvieran contaminadas por el hecho de que sus autores son mortales>. Esta era, según Arendt, la tesis implícita de la historiografía antigua cuando, al recordar los hechos <heroicos>, ella intenta arrancarlos del ámbito de lo perecedero para igualarlos con los de la naturaleza”[6].

Sin embargo, para que los poetas o los historiadores tengan hechos dignos de contar, es necesario un contexto que aliente la búsqueda frenética de la gloria. La clave para entender el comportamiento de los griegos, según Henri-Irénée Marrou[7], a quien seguiremos en este análisis, es la ética de los poemas homéricos. Estos parten de la constatación pesimista de que la vida es corta y que después de ella no hay nada más que la existencia inconsciente de las sombras en Hades, lo que lleva a Aquiles a decir que preferiría ser un palafrenero de bueyes antes que un rey en el mundo de más allá. Precisamente por eso, el individuo debe intentar aprovechar al máximo el período que tiene para vivir, esforzándose por ser considerado el mejor y disfrutar de la gloria, asegurándose así la inmortalidad, porque la celebridad adquirida en la competición con otros héroes es una prueba indiscutible de valor. El propósito para el que se trabaja es muy bien captado por Marrou: “Brillar, ser el primero, vencedor, superarse, afirmarse en la competición, sacar del combate a un adversario delante de los árbitros, realizar el acto de gloria que lo situará ante los hombres, ante los vivos y tal vez ante la posteridad, en primer lugar: eso es por lo que vive, eso es por lo que muere”.[8]

Después de un período en el que, debido al cambio de paradigma moral, una vez con la hegemonía adquirida por los valores cristianos, el orgullo, el verdadero motor del deseo de gloria, fue relegado a un segundo plano, siendo considerado uno de los pecados capitales, desalentando la apelación a la memoria como receptáculo, en un contexto en el que la humildad era considerada la virtud más importante del creyente, quien no necesitaba de acciones especiales para salvarse, sino solo seguir con santidad la voluntad divina, el redescubrimiento de la importancia de la memoria ocurrió en el Renacimiento. Impulsados por el modelo de la Antigüedad, las personas del Renacimiento sintieron la necesidad de adoptar el espíritu competitivo que era la principal fuerza modeladora de la civilización griega. Jean Delumeau cita una carta de Lorenzo Magnífico a Federico de Aragón en la que el príncipe florentino habla con pathos sobre el modo como en el pasado se inmortalizaban los hechos gloriosos: “Lo más conmovedor que conoció la Antigüedad es esta celebración de la gloria que embriaga todos los espíritus; por eso fueron creados carretas arcos triunfales, trofeos de mármol, teatros o decorados suntuosos, estatuas, laureles, coronas, discursos fúnebres y mil otras distinciones admirables”.[9] La humildad ya no es considerada una virtud, aunque muchos de los protagonistas de este período siguen siendo muy creyentes. El orgullo se convierte en la fuerza que los lleva a entrar en la conciencia de la posteridad. Devorados solo por la ambición y el deseo de gloria, muchos individuos provenientes de familias modestas logran destacarse, ganándose el aprecio de príncipes o papas o convirtiéndose ellos mismos en príncipes.[10] La memoria-receptáculo vuelve a ser importante, porque solo ella puede garantizar la inmortalidad de los logros excepcionales. Paralelamente con el redescubrimiento de este tipo de memoria, tiene lugar una reevaluación de la importancia de la memoria-instrumento, de la memoria como facultad del espíritu. Deseando controlar el universo e influenciados por la combinación de creencias neoplatónicas y herméticas que se hallaban en el aire de la época, los individuos intentan perfeccionar su memoria utilizando una serie de técnicas más o menos complicadas para este propósito, llamadas artes de la memoria. Ellos esperan que de esta manera puedan convertir su mente en un fiel espejo del macrocosmos, adquiriendo una comprensión de sus íntimas articulaciones.[11] Las artes de la memoria son métodos mediante los cuales se intenta memorizar conceptos abstractos asociándolos con diferentes imágenes, considerando que así pueden ser más fácilmente manipulados, aumentando la capacidad intelectual para establecer conexiones y proponer un mapa completo del mundo. Las más complejas de estas artes fueron los teatros de la memoria, como el imaginado por Giulio Camillo Delminio en su tratado La idea del teatro, publicado en Florencia en 1550,[12] que eran verdaderas representaciones simbólicas del mundo y tenían como misión abrirse a las realidades ontológicas superiores inaccesibles a la experiencia. No vamos a entrar en detalles sobre estas impresionantes maquinarias mnemotécnicas, nos contentamos con recordar la opinión de Umberto Eco sobre su funcionamiento:

“Las mnemotécnicas heredan de la mentalidad hermética su excesiva flexibilidad para establecer relaciones y analogías, y precisamente porque ya no se presentan como técnicas, sino como clavis universalis. En esa fase de la cultura europea, la clave universal aún no existe, así que el mnemotécnico lleva consigo un manojo heterogéneo de ganzúas, y cada una de ellas es buena, con la condición de que dé al menos la impresión de entreabrir un poco la puerta”.[13]

Otro momento importante en la reflexión sobre la memoria se alcanza a principios del siglo XX en la obra paradójica y ecléctica de Otto Weininger. Heredero del interés por la filosofía romántica alemana y por la metafísica del genio, fuertemente influenciado por el pesimismo de Schopenhauer, Weininger es partidario de una visión sombría sobre el universo, en la cual la mujer y el judío aparecen como verdaderos agentes de la disolución. El único actor cósmico digno de aprecio es el genio, cuya descripción se convierte, de hecho, en una especie de autorretrato de Weininger.[14] Ahora bien, la característica principal del genio es precisamente una memoria perfecta, su capacidad para recordar con gran precisión todos los momentos de su vida. No son el conocimiento, la inteligencia o la intuición las marcas del genio, sino, según la fórmula inspirada de Jacques Le Rider, la omnireminiscencia.[15] La memoria también tiene un importante papel moral, siendo el principal soporte del remordimiento o del arrepentimiento, mientras que el olvido es inmoral.

Weininger privilegia la memoria-instrumento porque ella es un indicio de los espíritus superiores, de los espíritus capaces de vivir los momentos de la vida con la máxima intensidad y de proponer una imagen de una lucidez implacable sobre el conjunto de la existencia, pero también no descuida la memoria-receptáculo, poniendo fin a sus días con una pistola que atraviesa su corazón, preservando la integridad de su imponente cabeza, preparada para entrar en la leyenda justo en la casa donde murió Beethoven.

Este final histriónico elegido por Weininger nos permite pasar al análisis de aquellos comportamientos cuasi-patológicos que tienen como objetivo ser registrados por la memoria receptáculo. En la mayoría de los casos, se trata de acciones de unos individuos sin referencias ni esperanzas, para quienes la Historia permanece como la única fuerza verdaderamente formidable, el único dios ante el cual vale la pena postrarse. Ellos ya no pueden creer en el ideal de una vida virtuosa que les aseguraría la paz interior, ni en una vida después de la muerte, de manera tal que optan por la única opción que les parece viable: permanecer en la historia, permanecer en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, con frecuencia carentes en su mayoría de cualquier cualidad especial que les permita esperar este tipo particular de inmortalidad, eligen soluciones que implican la destrucción de un valor verdaderamente homologado por la memoria receptáculo, u optan por un comportamiento extremadamente extraño en clave menor. Eróstrato incendia el templo de la diosa Diana en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo antiguo, convencido de que de esta manera la historia tendría en cuenta su nombre. Sus contemporáneos deciden frustrar sus planes, eliminando cualquier mención sobre él en las inscripciones oficiales. A pesar de ello, su nombre llega hasta nosotros. Otro aspirante a la inmortalidad se lanza sobre la famosa Pietà de Miguel Ángel con un martillo en la mano y logra hacerla pedazos. Quiere quedar en la historia. Nosotros someteremos su nombre a ese abominable procedimiento de eliminación de la historia que los latinos llamaban damnatio memoriae. Otro dispara a John Lennon persiguiendo el mismo propósito. Todos ellos experimentan una verdadera voluptuosidad en la destrucción, considerando que esta es la forma en que incluso su mediocridad puede arrastrarse hacia la eternidad. Sin embargo, existe otra vía que más bien nos hace sonreír, el camino de aquellos que poseen unas habilidades insignificantes, pero que las convierten en un trampolín para alcanzar el mismo fin, la dulce inmortalidad. Algunos se clavan clavos en la lengua, otros prefieren pasar su vida en un árbol, al igual que un delicioso personaje de Italo Calvino, mientras que otros crían gatos del tamaño de una jirafa. En esta historia comparada de rarezas también existen personajes embalsamados:

“Solo conozco un caso en Occidente en el que una persona solicitó en su testamento que su cuerpo fuera embalsamado y expuesto bajo vidrio para beneficio de las generaciones futuras. Esto sucedió en 1832, con un filántropo un tanto excéntrico llamado Jeremy Bentham, que aún se puede ver en el King’s College, Londres, como una encarnación en la realidad de la expresión referente al “esqueleto en el armario”. Solo que, en este caso, no se trata de un esqueleto, sino de un señor mayor perfectamente conservado”.[16]

Colocados frente a semejante colección de actos demenciales, vale la pena preguntarnos si acaso tienen más razón aquellos que rechazan la glorificación indiscutible de la memoria, haciendo ante todo énfasis en las virtudes vivificadoras del olvido. Detrás de esta actitud, en la mayoría de los casos, encontramos una intensa preocupación moral que no puede reconciliarse con la exaltación antinatural de la gloria y la fama. Los partidarios del olvido aman la humildad, la acción desinteresada, eliminando de su ámbito de interés el cálculo y la pose arrogante. En muchos casos, su pensamiento también tiene una fuerte significación religiosa. Precisamente, ellos no creen que sean necesarias acciones sin medida y proyectos gigantescos, sino más bien una buena disposición en el mundo y una relación adecuada con los dioses o el Dios que guía sus pasos.

La categoría más importante de ejemplos de este tipo nos la proporciona el pensamiento oriental. El taoísmo puede ser considerado una auténtica filosofía del olvido y del ocultamiento, proclamando, por razones vinculadas a su orientación ontológica, la doctrina de la no-acción (wu-wei). Max Kaltenmark intenta explicar lo que se esconde detrás de esta actitud:

“Al taoísta se le exige una cierta ascesis, lo que no significa que él deba renunciar al uso normal de los sentidos, sino solo que debe mostrar moderación en su uso. Según la fisiología china, los órganos de los sentidos son al mismo tiempo unas <aberturas> por donde el fluido vital se drena hacia afuera si no se supervisan de cerca. Las pasiones causan una disminución de la vida que significa a su vez una disminución del alma, porque, como dice Heshang Gong […], el hombre pierde entonces su luz espiritual, así como la facultad de oír las voces del silencio y ya no puede degustar el <saber del Tao>”.[17]

El santo taoísta no busca obtener el reconocimiento de las multitudes. Él protege celosamente su tranquilidad y soledad, manteniéndose alejado de las tensiones del espacio público, borrando todas las huellas y conservando el anonimato. Los textos más importantes del taoísmo son elocuentes al respecto:

“El santo no se involucra en los problemas del mundo. No busca ventajas ni evita desventajas. No se regocija si es buscado y tampoco adopta el camino común de los demás mortales. Habla cuando no habla y no habla cuando habla […]. La gente se cansa por tal o cual ideal humano. El santo es ignorante y sencillo. Participa en la pureza del Uno, que contiene potencialmente todos los tiempos y todos los seres”.[18]

“El hombre perfecto es desconocido para el mundo”.[19]

“Aquellos que buscan el perfeccionamiento interior actúan sin dejar un nombre detrás. Aquellos que buscan bienes exteriores solo actúan para ser recompensados. Aquellos que actúan sin dejar un nombre detrás poseen la aureola de sus propias acciones, mientras que aquellos que buscan recompensas no son más que unos comerciantes”.[20]

“El sabio calla cuando ha encontrado la verdad. El silencio de Nan Kuo Zi es más significativo que cualquier otra palabra. Su aire de indiferencia esconde un conocimiento perfecto. Este hombre no habla ni piensa más porque sabe todo”.[21]

La mística islámica también privilegia el ocultamiento, el misterio y el olvido. Entre los numerosos textos que podrían ser invocados, he elegido uno solo que pertenece a Ibn Arabi, que habla sobre las personas del mundo oculto, sobre los santos cuya excelencia permite la existencia del mundo: “Ellos nunca son más de diez. Son los hombres del miedo: nunca hablan de otra manera que, susurrando, porque están subyugados por la epifanía del Misericordioso. Ellos están ocultos y son desconocidos. Dios los ha escondido en su tierra y en su cielo. Solo se dirigen a él y solo lo contemplan a él”.[22]

Junto a esta forma de revalorización del olvido, respaldada por un sustrato religioso, existe otra, cuyo principal defensor parece ser Nietzsche. Esta vez, el olvido no es elogiado en nombre de un ideal trascendente o como signo de una humildad asumida, sino por su cualidad de instrumento que sirve a la vida, protegiéndola del peso desproporcionado del pasado:

“Un hombre que no tendría en absoluto la capacidad de olvidar, que estaría condenado a ver solo el devenir en todas partes; tal hombre ya no cree en su propia existencia, ya no cree en sí mismo, en todas las cosas ve un flujo de puntos móviles y se pierde en ese flujo del devenir: como un verdadero discípulo de Heráclito, finalmente llegará a no atreverse a levantar un dedo. Cualquier acción pide también el olvido, al igual que en la vida de cualquier forma orgánica existe no solo luz, sino también oscuridad. Un hombre que quisiera sentir las cosas hasta el final histórico se parecería al que se abstuviera de dormir o al animal que debe vivir solo a través de la rumia. En consecuencia: es posible vivir casi sin recuerdos, incluso ser feliz, así nos lo demuestra el animal; sin embargo, es totalmente imposible vivir sin olvido”.[23]

La conclusión que podemos desprender de nuestra digresión es que la exaltación de la memoria parece ser prerrogativa de épocas carentes de confianza en la vida más allá, de esos períodos en los que los individuos sienten cierta incredulidad en su relación con lo trascendente, confiando, por lo tanto, completamente en la inmanencia, y tratando de obtener un sucedáneo de inmortalidad a través de los medios que tiene a su disposición. Proponen un culto a los logros gloriosos, que permanecerán como ejemplo, registrados en la memoria colectiva de la humanidad, en la memoria-receptáculo. En cambio, el privilegio del olvido generalmente se vincula a la hegemonía del pensamiento con un fuerte sustrato religioso, que no necesita la histeria de la creación para asegurar un marco coherente de vida e indicar su sentido.

Notas

- Filostrat, Viaţa lui Apollonios din Tyana, traducere de Marius Alexianu, Polirom, Iaşi, 1997, p. 58. ↑

- Dan A. Lăzărescu, Imaginea României prin călători, I, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985, pp. 47-48. ↑

- Marcel Detienne, Inventarea mitologiei, traducción de Robert Adam şi Dan Stanciu, Symposion, Bucureşti, 1997, p. 85. ↑

- Platon, Phaidros, traduccción de Gabriel Liiceanu, Humanitas, 1993, 275a-b, pp. 142-143. ↑

- Erwin Rohde, Psyché, traduccción de Mircea Popescu, Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 67. ↑

- Luc Ferry, Omul-Dumnezeu sau sensul vieţii, traducción de Ciprian Vălcan, Augusta, Timişoara, 1999, p. 194-195. ↑

- Henri-Irénée Marrou, Istoria educaţiei în antichitate, I, traducción de Stella Petecel, Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 34-40. ↑

- Ibidem, pp. 38-39. ↑

- Jean Delumeau, Civilizaţia Renaşterii, II, traducción de Dan Chelaru, Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 110 ↑

- Ver Jean Delumeau, op. cit., p. 105: “Carmagnola, a quien Filippo Maria Visconti le debía sus éxitos en Lombardía, era hijo de un campesino piamontés y cuidaba cerdos; Gattamelata, a quien Donatello erigió una estatua, tenía un padre lechero; el de Piccinino, era carnicero. Nuevos hombres se convirtieron en jefes de estado: Francesco Sforza, condotiero e hijo de un condotiero, reemplazó a Visconti en Milán; los banqueros Medici, esforzándose por no llamar la atención, impusieron su autoridad en Florencia”. ↑

- Cea mai bună sinteză referitoare la artele memoriei rămîne cartea lui France A. Yates, L’art de la Mémoire, Gallimard, Paris, 1975. ↑

- Vezi France A. Yates, op. cit., pp. 130-160. ↑

- Umberto Eco, Limitele interpretării, traduccción de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă, Pontica, Constanţa, 1996, p. 74. Un ejemplo convincente en este sentido es la clasificación del dominico Cosmas Rosselli (Eco, óp. cit., pp. 73-74), que intenta establecer las modalidades a través de las cuales las imágenes corresponden a las cosas, descubriendo doce tipos de relaciones: similitud, que se subdivide en similitud de sustancia (el hombre como imagen microcósmica del macrocosmos), similitud de cantidad (los diez dedos para los diez mandamientos), similitud por metonimia y antonomasia (el león por el orgullo, Cicerón por la retórica); homonimia (el perro-animal por el perro-constelación); ironía y contraste (el débil de mente por el sabio); rastro (la huella del lobo por el lobo); nombre con pronunciación diferente (sanum por sane); género y especie (el leopardo por el animal); símbolos paganos (el águila por Zeus); pueblos (partes por flechas); signos zodiacales (el signo por la constelación); relación entre órgano y función; accidente común (el cuervo por el etíope); jeroglíficos (la hormiga por el cuidado previsivo). ↑

- Otto Weininger, Sexe et caractère, L’Age d’Homme, Lausanne, 1975, capítulo IV “Talent şi genialitate” ↑

- Jacques Le Rider, Le cas Otto Weininger, PUF, Paris, 1982, p. 101. ↑

- Andrei Pippidi, Despre statui şi morminte, Polirom, Bucureşti, 2000, p. 21. ↑

- Max Kaltenmark, Lao Zi şi daoismul, traducción de Dan Stanciu, Symposion, Bucureşti, 1994, p. 68. ↑

- Zhuang Zi, Oeuvre complète, Gallimard, Paris, 1994, p.43. ↑

- Ibidem, p. 163. ↑

- Ibidem, p. 190. ↑

- Li Zi, Le vrai classique du vide parfait, Gallimard, Paris, 1994, pp. 90-91. ↑

- Ibn Arabi, La Sagesse des Prophètes, Albin Michel, Paris, 1987, p. 101. ↑

- Friedrich Nietzsche, A doua consideraţie inoportună, traducción de Amelia Pavel, Ararat, Bucureşti, 1994, p. 14. ↑