El alfabeto de Los pequeñines macabros, que reúne 26 historias brevísimas e ilustradas de muertes violentas. Las viñetas de El invitado incierto, un drama familiar que nunca se resuelve del todo porque se entromete en él un personaje gracioso, inhumano, irresistible. Los versos sin sentido de El libro sin título, que acompañan a las imágenes de criaturas misteriosas que juegan, sufren la llegada de algo-indescifrable-del-cielo, y desaparecen. El arpa sin encordar, historia cómica y a la vez totalmente exacta de los predicamentos de un novelista, hecha por alguien que jamás escribió una novela. Limericks deliciosos y oblicuos; las travesuras de Figbash y la Muñeca Negra, que se pasean por mundos de peligro constante y opciones escasas y ambiguas.

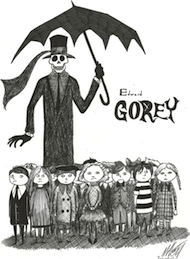

Edward Saint-John Gorey (1925-2000) no es un artista marginal: lo invocan con frecuencia, los buscan por igual niños, adolescentes y adultos lectores, tiene libros a la venta en Amazon.com y tiene también, al menos, un pie en la fama mediática como inspiración del cineasta Tim Burton, cuyo estilo visual le debe todo y cuyos ambientes son sólo un poco más dulces, un poco más inclinados a la vulgaridad a la que Gorey –pese a que disfrutaba la cultura popular y la televisión tanto o más que el estadounidense promedio– no cedió nunca.

Pero nada de esto es suficiente para describirlo. Edward Gorey, de hecho, es un artista fascinante justamente porque siempre estará un poco a un lado, debajo, arriba de nuestras expectativas. No se le puede comparar directamente con nadie. Nunca podremos colocarlo en un molde preestablecido, en uno de los grandes territorios (géneros, los llamamos) de las artes. Sólo hizo un libro declaradamente para niños y, pese a ello, la aparente simplicidad de su estilo ha hecho que con frecuencia se le considere “el autor infantil inquietante” o “el autor macabro infantil”. Pese a que la forma de sus obras más conocidas es casi siempre la misma –pequeños libros ilustrados, con una viñeta y una apoyatura en cada página– su influencia se propaga en muchas direcciones desde su sitio particular, imposible de ocupar por nadie que no sea él mismo, y es así que podemos verlo como influencia de artistas visuales, de escritores y hasta de músicos (óigase el espléndido álbum The Gorey End, de The Tiger Lillies y el Kronos Quartet, basado íntegramente en textos de Gorey).

¿Pero él mismo? ¿Qué es? ¿Un dibujante de cómics, un ilustrador, un portadista, un diseñador, un director de teatro, un escritor?

Yo creo que, sobre todo, Gorey es un inventor de historias. Mejor todavía, un creador que jugaba con el acto de contar: que a veces lo hacía, simplemente, con textos y sobre todo con imágenes, y otras veces lo parodiaba o lo subvertía. Su personaje emblemático: una caricatura de sí mismo, vestido con los zapatos tenis y el largo abrigo con los que salía vestirse para pasear por las calles de Nueva York a mediados del siglo XX, es nombrado “escritor” en algunas de sus apariciones desde que Gorey comenzó a publicar en 1953 y hasta sus últimos proyectos, que quedaron inconclusos a su muerte.

¿Por qué no hacerle caso, como han intentado varios comentaristas que insisten en llamarlo meramente ilustrador? Gorey se burla, elegantemente, de todas las convenciones de la literatura; crea misterios que descansan siempre, aunque sea mínimamente (por estar en la secuencia de las imágenes, y no necesariamente en los textos), en el impulso narrativo de sus historias. Los misterios de Gorey son capaces de quitar el sueño (desvelar) y al mismo tiempo de propulsar muchos sueños al descubrir (desvelar, aunque sea un poco, aunque sea sólo un ángulo, un ojo, un movimiento apenas entrevisto) caras ocultas de la realidad que narran, en las que los miedos de la más temprana infancia resultan vivir lado a lado con las convenciones de la vida adulta.

Tal vez esta mezcla es la que intriga e incluso irrita a algunos lectores estrechos, que preferirían no recordar que la confusión ante el mundo no es menor a medida que se envejece, y lo que damos por seguro y cierto siempre es capaz de traicionarnos y revelar lo desconocido: la profundidad de todo lo que no comprendemos, ante la que sólo son posibles el horror o la risa.

Ésta es la razón por la que la obra de Edward Gorey sigue vigente, incluso, en un tiempo como éste. No importa que se haya puesto de moda la novela gráfica como forma artística chic (o bien como alimento de franquicias fílmicas). No importa lo mucho que nos hemos acostumbrado a la ambigüedad en la representación de lo brutal, que se ironiza mediante los códigos de una falsa inocencia (como se ve en sitios tan diversos como la subcultura de las gothic lolitas o la novela gráfica Maus de Art Spiegelman).

En nuestros días, Gorey está cerca, por ejemplo, de un autor como el alemán Wolf Erlbruch, que no elude el desgarramiento definitivo de la muerte (como en su extraordinario cuento El pato y la muerte) y a la vez no lo ridiculiza ni lo aligera. Esto ocurre también en su obra, constantemente, a pesar de su oblicuidad y su sutileza.

Un solo ejemplo: el protagonista de El arpa sin encordar (1953), la primera historia publicada de Gorey, es Frederick Earbrass, un caballero inglés que escribe novelas apropiadamente aburridas –pero en las que algo misterioso asoma, asoma siempre, aunque no termina de sacar nunca la cabeza– y que siempre tiene en la cara una expresión de perplejidad. Es que se enfrenta, aunque no lo desee, con el vacío de la vida: aquello que intentamos llenar a toda costa con lo que esté a nuestro alrededor, creando cosas, destruyendo cosas, desplazándonos. Earbrass elige esta última opción: tras completar una novela y pasar una vez más por el “horror indecible de la vida literaria”, la última viñeta de su existencia lo muestra a punto de abordar un barco para cruzar el Canal de la Mancha. No se sabe bien a dónde irá o qué va a hacer, pero el texto subraya lo inevitable: “Aunque es una persona a la que no le pasan cosas, tal vez le puedan pasar cuando esté del otro lado”.

¿No somos así todos, en nuestro correr sin movernos por el mundo? Gorey le habla a los pequeñines que somos todos, perdidos en nuestra propia existencia. Gorey no nos mima, y tal vez no nos tiene piedad, pero nos respeta: nos reconoce humanos.