MANUEL DE ÁGREDA, “BACO (DE LA TAZA)” (1790)

El vino tiene el color de la sangre de los hombres.

Marcel Detienne

Resumen

Es en El nacimiento de la tragedia donde Nietzsche no solo muestra el conocimiento que tiene el griego de la vida como un constante y doloroso desgarramiento, sino que, lo más importante, la acepta y la hace deseable. Luego, en Ecce Homo coloca a Heráclito como un filósofo trágico y expresamente se vincula con él: solo ellos dos han reconocido lo dionisiaco (el devenir) inherente a la existencia y al mundo. A partir de ello, Nietzsche configura al hombre trágico como aquel que conoce las profundidades de la existencia y puede caminar sobre ellas con toda entereza, a sabiendas de los monstruos que habitan los abismos.

Palabras clave: sacrificio, pensamiento trágico, Dioniso, devenir, Heráclito, Nietzsche.

Abstract

It is in The Birth of Tragedy that Nietzsche not only shows the Greek’s knowledge of life as a constant and painful tearing, but, most importantly, accepts it and makes it desirable. Then, in Ecce Homo he places Heraclitus as a tragic philosopher and expressly links himself to him: only they have recognized the Dionysian (the becoming) inherent in existence and the world. From this, Nietzsche configures the tragic man as one who knows the depths of existence and can walk on them with all integrity, knowing the monsters that inhabit the abysses.

Keywords: sacrifice, tragic wisdom, Dionysus, becoming, Heraclitus, Nietzsche.

En agosto de 1881 se encontraba Friedrich Nietzsche (1844-1900) caminando junto al lago Silvaplana justo a 6,000 pies más allá del hombre y del tiempo cuando, de repente, el pensamiento del eterno retorno vino a él. Luego le confesó a Lou Andreas-Salomé que esta revelación le había horrorizado y, al mismo tiempo, le había producido una extraña agitación. Le provocó una impresión tan profunda que se sintió imposibilitado de expresarla, como si fuera la experiencia más íntima de la que no se puede dar cuenta. Sin embargo, Así habló Zaratustra es la obra en la que esencialmente se encuentra el despliegue y el descubrimiento de este enigmático pensamiento: la revelación de Nietzsche es la misma que la de Zaratustra.

La historia de este personaje fue escrita de 1883 a 1885, justo después de que se gestó La gaya ciencia (1882). No es fortuito entonces que sea en el parágrafo 341-El peso más grave, en donde se menciona por primera vez la propuesta del retorno incondicional de todas las cosas y se hallen en este texto otros rastros del paso de Zaratustra, como en 342-Incipit tragoedia e, incluso, en 125-El hombre loco. Luego, en los fragmentos póstumos correspondientes al periodo de 1885-1889 se encuentran más pistas sobre el propio Zaratustra y más caracterizaciones del eterno retorno. Finalmente, en los comentarios que realiza sobre El nacimiento de la tragedia en el Ecce Homo, Nietzsche expone la cercanía que tiene con Heráclito y cómo éste pudo haber enseñado también la doctrina del eterno retorno.

Lo destacable de esto radica en el vínculo que el propio Nietzsche realiza entre su concepción de la filosofía heraclítea y lo trágico: la experiencia desgarradora suscitada por Dioniso deriva en una experiencia filosófica al concebir que el devenir, descubierto en el éxtasis, se halla implícito en ciertos modos de existencia. Además, las luchas e integraciones constantes entre lo dionisíaco (lo que resquebraja los órdenes establecidos) y lo apolíneo (lo que construye y reconstruye desde el símbolo) son las potencias creadoras y activas del hombre, lo que permite concebir el pensamiento trágico y la existencia como algo móvil y vivo, como el juego que se crea y se desbarata más allá de las tablas de valor tradicionalmente establecidas.

Los descubrimientos que Nietzsche hizo particularmente sobre Dioniso le peritieron crear mucho de lo que conforma la figura ligera y danzante de Zaratustra y su pensamiento abismal; a su vez, la noción heraclítea del devenir como ser, hacen del eterno retorno el juego, el vaivén y el movimiento en cuanto tales, sin origen ni fin, sin justificaciones ni intencionalidades, sino sólo la afirmación eterna e inocente de todo aquello que transcurre. Es, en este sentido, que esta afirmación se denomina también pensamiento abismal, pues sugiere el decir sí a un mundo no sólo rasgado, sino completamente abierto, y, además, en ello no se revela un horizonte necesariamente luminoso y claro, sino difuso e impreciso en el que uno, al asumirlo, corre innumerables riesgos.

De la experiencia dionisíaca

Desde la visión enteramente mitológica, Dioniso es hijo de Zeus y la mortal Sémele. Nació antes de tiempo, al morir su madre carbonizada por los rayos de Zeus, y éste lo insertó en su pierna, donde “volvió” a nacer. Otra versión apunta a que Dioniso es hijo del Dios del trueno y Perséfone, fue descuartizado por los titanes y sólo su corazón logró quedar intacto. Así que Zeus lo colocó en el vientre de Sémele para que volviera a nacer. En ambas versiones, el dios del vino se presenta como aquel que nació dos veces.

Dioniso se aparece siempre como el dios extranjero: xeno; aquél que si bien no se sabe de dónde proviene exactamente, se termina reconociendo como ático, como aquél que seguro pertenece a algún pueblo cercano, nunca del lugar en donde aparece. No se sabe con precisión su origen en un sentido geográfico, aunque debido a que Sémele es tebana, descendiente de Cadmo, fundador de Tebas, esta región es referida como posible lugar de su nacimiento. Luego, hay diversas muestras de su presencia desde la Creta arcaica hasta todo el territorio ático como tal, a través de pinturas en vasijas en donde se plasman fiestas y rituales dedicados a su llegada y a través de las tragedias mismas.

Dioniso es el dios que frecuentemente llega y se va, nadie nunca lo espera. En comparación con otros dioses, como Apolo, por ejemplo, quien tiene en el calendario una fecha específica de su llegada, Dioniso es por completo impredecible, pero cuando aparece hace que la vid madure al instante, trastocando, así, la temporalidad natural de las cosechas y el comportamiento de los hombres, a través del licor fermentado. Es, por su carácter inaprehensible, el dios de la epidemia en dos sentidos: uno se refiere a que el éxtasis que provoca es profundamente contagioso, como una plaga que irrumpe de manera avasalladora; y otro se refiere al término estrictamente griego, es decir, epidemia (otra forma de expresar la llegada o la epiphaneia) como llegada a un país, a un pueblo o a una comunidad: “[…] ‘epidemia’ pertenece al vocabulario de la teofanía. […] Es un término técnico del discurso sobre los dioses. Las epidemias son sacrificios ofrecidos a las potencias divinas: cuando ellas llegan al país, cuando se entregan a un santuario, cuando asisten a una fiesta o están presentes en un sacrificio”.[1]

En el caso de Dioniso, se trata siempre de una aparición inadvertida, es por ello que es el dios más epidémico de todos, porque se encuentra en constante movimiento, cambia con frecuencia, y cuando aparece y se hace reconocer, lo hace siempre con una fuerza tan tremebunda como violenta; todo aquel que lo descubre pierde de manera irremediable la cordura, pues la característica fundamental de lo dionisíaco es precisamente la locura, pero no entendiendo ésta como enfermedad o decadencia, sino como consecuencia de una extraordinaria salud.

Por otro lado, el encuentro con Dioniso también puede ser más cercano a la sospecha y a la incertidumbre que a lo violento, su efecto en el hombre traspasa más como una extrañeza: al ser el dios de la máscara, es el dios del enigma, de lo oculto. Dioniso, en tanto aparece repentinamente, es presencia y acción, pero en tanto se cubre con una máscara, es también ausencia:[2] lo indescifrable. Es entonces el dios que misteriosamente se manifiesta para sumergir al hombre en un estado desconocido para él, pero que, al mismo tiempo, le provoca un placer inconmensurable.

El éxtasis que se genera con la presencia de este dios se arraiga completamente en el cuerpo. Al arrastrarlo al trance transforma con profundidad a quien lo vive, disloca el comportamiento cotidiano y lo sumerge, a través de la danza, en un olvido de sí; hay ya en esto, un vislumbre del Zaratustra bailarín, el de los pies ligeros:

Dioniso es el dios que salta (pédan) entre las antorchas sobre las rocas de Delfos. El dios erguido sobre sus patas traseras, el cabrito en medio de las bacantes nocturnas. A través de Dioniso saltarín, el pie (pous) encuentra el verbo saltar (pèdan) y su forma ‘saltar lejos de’ (ekpèdan) que es un término técnico del trance dionisíaco: cuando la pulsión del salto invade el cuerpo, lo arranca de sí mismo y lo arrastra irresistiblemente.[3]

Los rituales dionisíacos involucran siempre saltos oscilatorios entre una pierna y otra, haciendo del equilibrio del cuerpo una situación precaria, cercana a los efectos mismos de la embriaguez. Toda ley que debiera regir las conductas perfectamente determinadas se rompe para dar paso al arrebato, a la corruptibilidad proveniente del desconocimiento de uno mismo y del otro, al desgarramiento de los propios hijos, en el caso de las ménades, o del toro como animal sacrificado. Los cuerpos entran en estados convulsivos en donde la sangre se agita y el corazón, órgano siempre vinculado a este dios, encuentra su propio ritmo en la exacerbación. Dioniso es, pues, “el dios del éxtasis y del terror, de la ferocidad y de la liberación más dichosa, el dios furibundo cuya aparición lleva a los hombres al frenesí, ya anuncia lo misterioso y contradictorio de su carácter en su concepción y en su nacimiento”.[4]

DIEGO VELÁZQUEZ, “EL TRIUNFO DE BACO” (1629)

Dioniso es la fuerza que no encuentra su origen en un detonante particular y claro. De sí mismo nace la vitalidad y el movimiento que arrastran intempestivamente a los hombres sin dirigirlos a algún lugar específico. Es la exaltación que los asalta de manera repentina y, de la cual, no se sabe con certeza en qué desembocará; trastoca las nociones espaciales y temporales para fundirlas en el éxtasis de lo que transcurre avasalladoramente sin medición convencional. Este dios es, entonces, el bailarín cuya potencia no proviene de otro lado más que de sí mismo.

Por otro lado, El nacimiento de la tragedia, dice Giorgio Colli, no es un trabajo histórico (ni mucho menos científico) sobre los griegos. Es probable que de ahí nazca la desaprobación de filólogos como Wilamowitz hacia la construcción de la figura nietzscheana de Dioniso. Las críticas llevaron a Nietzsche a realizar varias ediciones de su trabajo hasta concretarlo más allá de los límites de la filología y estableciendo algunas de las bases de sus primeros atisbos de pensamiento filosófico, notablemente influenciado por Schopenhauer y Wagner, aunque años más tarde se distancia de sus maestros. Esta ruptura se evidencia en el Ensayo de autocrítica a El nacimiento de la tragedia, en el cual lamenta no haber sido capaz de hablar con su propia voz. Pero incluso teniendo el presentimiento de que El nacimiento… está más cercano a una construcción filosófica que filológica, Colli plantea que este libro es el más místico de Nietzsche, y que se halla en él una experiencia que va más allá de lo que se quiso expresar en palabras:

[…] un misticismo auténtico, vivido, interviene en este contexto y rompe la restricción del discurso histórico. El ritual de esta experiencia directa, no mediata, es la música, y es este carácter el que da al contenido de El nacimiento… –que se convierte en relato de la epifanía de un dios, Dionisos– el valor de una visión primordial, desprendida de sus condiciones literarias, casi antitética de éstas. […] La disonancia en el corazón del mundo, vivida, escuchada como un sacudimiento, como un escalofrío radical, una ebriedad exaltante: ésta es ‘su’ experiencia.[5]

En este sentido, El nacimiento… se construye como una revelación epidémica dionisíaca que pone sobre la mesa la existencia del hombre griego con sus tragedias y la aparición de Sócrates como el símbolo de la actitud teórica que se opone al carácter misterioso de lo trágico. Este texto de Nietzsche se centra, pues, en determinar cómo de la relación Apolo-Dioniso nace la sublime tragedia ática, para con ello, construir las nociones del pensamiento trágico más allá de la tragedia como tal. Apolo y Dioniso son mostrados, como se ha mencionado anteriormente, no en un sentido completamente histórico, sino como los símbolos que posibilitan la interpretación de la Voluntad y la Representación schopenhauerianas, pero ahora, buscando su expansión hacia lo estrictamente vital de la existencia. Estos dos dioses serán los que le darán al hombre la revelación de que la naturaleza es una fuerza viva completamente incontrolable, a la vez que le muestran que hay en sí mismo, en el propio hombre, la misma potencia incognoscible, misteriosa e impredecible.

Sánchez Pascual plantea que Nietzsche usa a Apolo y a Dioniso para mostrar, desde la metafísica del artista, sus propias concepciones sobre el nacer y el perecer: la vida y la muerte como ciclos indefinidos de donde se desgarran los principios de individuación. Con gran influencia del pensamiento filosófico preplatónico, Nietzsche concibe la vida como un movimiento sin principio ni fin que se justifica a sí mismo y de sí mismo brota toda la potencia que sustenta el constante cambio.

El Uno primordial como principio vital es equiparable a un principio de movimiento, o como lo expresa Sánchez Pascual “[…] la ley eterna de las cosas que se cumple en el devenir”.[6] Es la vida que transcurre y, por tanto, es también el tiempo que no se agota (esto nos aproxima ya a la noción del eterno retorno). La muerte, por su parte, es la muerte de las individualidades y particularidades que brotan de esta unidad originaria: lo específico sí posee un carácter finito. La naturaleza de ésta no radica en la absoluta serenidad de la cual emanen vidas particulares siguiendo un estricto rigor, más bien, se manifiesta como una constante vorágine de desgarramiento. Así, cuando se presenta la muerte, ésta no significa que el Uno primordial se estatifique por un instante, sino que continúa su movimiento y es lo que hace posible que la muerte de las individualidades sea la condición de nueva vida.

Pero no sólo las individualidades sufren el constante proceso de nacer y perecer, este imparable movimiento es propio de la naturaleza misma y sus ciclos, la diferencia estriba en que el hombre es el único que ha quedado relegado de lo natural y, por ello, halla en la muerte de su individualidad una reconciliación con su origen. Ahora bien, es en este proceso vida-muerte donde, no sólo en Nietzsche sino también en los antiguos mitos griegos, se encuentra la expresión misma de Dioniso, pues debe recordarse que este dios, el más enigmático de todos, frecuentemente desaparecía con las Musas o se ocultaba hundiéndose en las profundidades de los ríos o del mar para luego reaparecer repentinamente en una balsa sobre las olas:

Dionisio se mantiene en relación con la totalidad de la vida, como demuestran sus conexiones con el agua y los gérmenes, la sangre o la esperma, igual que sus excesos de vitalidad ilustrados por sus epifanías animales (toro, león, macho cabrío). Sus manifestaciones y desapariciones inesperadas reflejan de algún modo la aparición y el ocultamiento de la vida, es decir, la alternancia de la vida y la muerte y, en resumidas cuentas, su unidad.[7]

No es fortuito entonces que Nietzsche recurra al éxtasis dionisíaco para establecer el vínculo perdido entre el hombre y la naturaleza, y someterlo a una especie de muerte en donde todo lo conocido, todo lo establecido, se suspende y surge más bien un encuentro horroroso con lo magnánimo que resulta el mundo cuando uno se sale de sí mismo y se adentra en aquello que lo sobrepasa: “[…] el estado dionisíaco es un fenómeno primigenio de la vida”,[8] y en ese sentido, remite al hombre a su estado más ingenuo y espontáneo.

CORNELIS DE VOS, “APOLO Y LA SERPIENTE PITÓN” (1636-1638)

Dioniso y Apolo son ambos fuerzas artísticas, uno desde la desbordante música ditirámbica relacionada con el éxtasis, y otro desde los mesurados cánones de belleza perfectamente bien delineados, provenientes de las máximas éticas del oráculo de Delfos. Estas fuerzas parecen aparearse constantemente y de ahí brotan siempre nuevas formas de expresar la vida. Apolo será el dios que a través de la bella apariencia del arte y a través del sueño, hará llevadero el terrible y nauseabundo sabor que deja el éxtasis dionisíaco: “[…] únicamente [el arte] es capaz de retorcer esos pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo cómico, descarga artística de la náusea de lo absurdo”.[9] Así, es el drama griego o la tragedia la gran forma simbólica artística surgida de los enfrentamientos entre Dioniso y Apolo, pues es en el drama donde el actor expresa el desgarramiento y el sacrificio mismos de Dioniso y en donde logra transfigurarse por completo, a través de este padecimiento. En la tragedia, el nuevo mundo de símbolos se manifiesta, no sólo a través del lenguaje, sino de la corporalidad misma.

La aparición de la belleza apolínea se fundamenta siempre en la horrible pero esencial verdad (revelación dionisíaca) de que el hombre será el desgarramiento más doloroso de la naturaleza. Los griegos conocían perfectamente lo fatídico de la existencia, recordemos que esta verdad revelada por Dioniso es también la verdad que Sileno, su acompañante, le expresa al Rey Midas cuando éste le pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre; Sileno, luego de un silencio rompe en una risa estridente y responde: “Estirpe miserable de un día, hijos del azar y la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti –morir pronto”.[10] Los griegos encontraron en los dioses un intermedio artístico que hiciera de los horrores de la vida no sólo algo llevadero, sino deseable. El arte se vuelve, entonces, producto de un instinto que incita a seguir viviendo y por ello el pueblo helénico es, para Nietzsche, el más jovial, por ser el que más seduce a vivir, al grado de invertir la sabiduría silénica: “[…] lo peor de todo es el morir pronto y lo peor en segundo lugar el llegar a morir alguna vez”.[11] El hombre griego acepta y ama no sólo las alegrías de la existencia, sino también los más profundos lamentos.

De lo trágico y el devenir en Heráclito

En El nacimiento de la tragedia queda expresada, entonces, la visión que Nietzsche tiene sobre la experiencia dionisíaca, estableciendo un vínculo entre esa experiencia y un saber sobre la vida que se aleja de la ciencia, entendida ésta en el sentido moderno del término. El saber que constantemente se remite hacia los lugares más recónditos y oscuros escarbando entre la miseria y lo enigmático, es lo que va construyendo la noción de lo trágico.

La tragedia, o el canto del macho cabrío, como género dramático deviene en lo trágico como un modo de existencia. La tragedia ya nos muestra que los problemas que aquejan al héroe no son nunca de índole moral, no desenmaraña al bueno del malo y, por tanto, no busca aleccionar a manera de fábula; mucho menos busca la redención de sus personajes. Al contrario de esto, las tragedias, al menos las de Esquilo y Sófocles, según Nietzsche, son una celebración de la existencia a través de los dolores más profundos que arrastran a sus héroes hacia la afirmación de su propia condición, no hacia la superación de sus acciones y sus deseos en un sentido moral; las decisiones del héroe no le pertenecen realmente y cuando ha creído que es de esa manera, fuerzas ajenas a su voluntad le muestran su propia soberbia. En este sentido, el hombre y sus acciones no están perfectamente delimitados ni definidos, son, más bien, realidades cuyos problemas no tienen resolución, cuestionamientos sin respuesta, un enigma que siempre querrá descifrarse.[12]

Por otro lado, para Nietzsche, la etapa de la tragedia que corresponde a Eurípides, desmitifica el mundo del héroe y coloca el misterioso actuar de los dioses y del destino en un plano más bien clarificado, comprensible a la razón, difuminando el enigma y aludiendo al hombre teórico. Eurípides se encarga de explicar, al inicio de sus tragedias, las razones de las decisiones que los personajes toman y los problemas pueden llegar a ser solucionados con cierta astucia por parte del héroe, que siempre es virtuoso. En este sentido, este tipo de tragedia se enmarca en el optimismo socrático en donde la razón puede alcanzar y descifrar incluso lo más sombrío de la existencia. Sócrates veía en las antiguas tragedias “[…] algo completamente irracional, con causas que parecían no tener efectos, y con efectos que parecían no tener causas […] el único género de arte poético que fue comprendido por él [fue] la fábula esópica”.[13]

La tragedia de la que Nietzsche deriva la noción de lo trágico es, más bien, la del primer tipo, aquella en la que el hombre participa de lo sobrenatural y lo enigmático y que no está determinada por preceptos y cuestionamientos morales ni enteramente racionales. Lo trágico es el hombre que descubre sobre sí mismo que su propio cuerpo, y, por tanto, su pensamiento y todo aquello que lo ha forjado, están sujetos a contradicciones y desgarramientos no justificables desde ningún aspecto más que el de la vida misma, y al descubrir esto, lo acepta con total entereza. Esta vida a la que hacemos referencia, no es sino el devenir que escapa a lo conceptualizable y racionalmente atrapable; la vorágine que pone en duda las certezas de la razón y las resignifica desde los instintos, los cuales también se hallan en constante transformación. Habíamos tenido ya un acercamiento a esta noción cuando hablamos de todo aquello que propiciaba en los hombres y en las ménades la llegada de Dioniso.

Nietzsche nos dice en Ecce Homo que en El nacimiento… estableció por primera vez una conexión entre el arrebato dionisíaco entendido mitológica, antropológica e históricamente como parte del ritual y sacrificio hacia un dios extraño y una postura filosófica sobre la vida que no se extingue con el transcurrir del tiempo, sino que más bien, la afirma en él. Una aproximación a lo trágico la hallamos, entonces, en Dioniso y los estados en los que sumergía a los hombres al hacer sus apariciones:

El decir sí a la vida incluso en sus problemas más extraños y duros; la voluntad de la vida, regocijándose en su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos, –a eso fue a lo que yo llamé dionisíaco, eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva a la psicología del poeta trágico. No para desembarazarse del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una vehemente descarga de ese afecto –así lo entendió Aristóteles–: sino para, más allá del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, –ese placer que incluye en sí también el placer de destruir…[14]

Lo trágico no se entiende aquí como sinónimo de pesimismo, sino, más bien, como la afirmación de lo negativo. El pesimismo puede derivar en dos tendencias: por un lado, surge una negación de los aspectos terribles y dolorosos de la existencia (negación de la negación) y, por otro lado, al haber una negación de tales aspectos, se busca la superación: superar el dolor, superar lo mortal de la existencia, superar las contradicciones… en esa superación está implícito, de alguna manera, un deseo de salvación o una redención.[15] O, desde los ojos del hombre teórico, este pesimismo se replantea más bien como un optimismo iluminado por la razón: la vida y sus elementos terribles son sometidos a una disección desde la cual sólo pervive aquello que pueda ser comprensible y cercano al concepto.

Lo trágico se encamina, más bien, hacia la asunción de lo doloroso, lo extraño, lo misterioso: no hay en ello un deseo de superación, sino sólo asimilación. La vida se asume tal como se presenta: un perpetuo movimiento lleno de rareza, lucidez, engaño, putrefacción, alegría, guerra, tranquilidad, error… es decir, la vida como un devenir que escapa al principio lógico de no contradicción. En este sentido, Nietzsche se considera a sí mismo el primer filósofo trágico, o, en otras palabras, el primero en trasladar lo dionisíaco a un sentimiento filosófico; luego, reconoce que realmente es de Heráclito de donde brota este saber por primera vez, pues su concepción del devenir se aproxima demasiado a lo que Nietzsche describió como lo dionisíaco y que posteriormente reconfiguró como voluntad de poder:

Me ha quedado una duda con respecto a Heráclito, en cuya cercanía siento más calor y me encuentro de mejor humor que en ningún otro lugar. La afirmación del fluir y del aniquilar, que es lo decisivo en la filosofía dionisíaca, el decir sí a la antítesis y a la guerra, el devenir, el rechazo radical incluso del concepto mismo de «ser» –en esto tengo que reconocer, en cualquier circunstancia, lo más afín a mí entre lo que hasta ahora se ha pensado.[16]

Heráclito es quien posee la extraordinaria intuición de que hay un movimiento imparable de todas las cosas; movimiento que no es algo más que constantes enfrentamientos, desde los cuales es posible ver en el aniquilamiento una potenciación del devenir mismo. Esta concepción no se separa en absoluto de lo dionisíaco, lo cual también posee en sí mismo y al mismo tiempo la afirmación y la destrucción o desestructuración de lo olímpicamente establecido.

El mundo del devenir, el mundo dionisíaco o el de Heráclito, es el mundo que se descubre a sí mismo como algo cambiante y, en ese sentido, se acepta como tal: se afirma en su condición efímera y a la vez reconoce que esa misma afirmación tenderá al cambio. En ese sentido, la afirmación de esto que ahora es, es, al mismo tiempo, la afirmación de lo que no es. Desde aquí se construye entonces un mundo sin leyes fijas y, desde el flujo incesante entre lo que es y no es, entre lo que nace y lo que muere, se desbaratan las nociones de lo metafísico en oposición a lo físico. Es decir, sin un principio que fundamente, la metafísica no encuentra su sustento invariable desde el cual pueda hablar del ser. Dioniso y Heráclito difuminan la noción de ser en tanto referencia única ajena al cambio, pues todo se integra y se desintegra. Cuando Nietzsche nos dice que Heráclito niega al ser, se refiere precisamente a eso: en el transcurrir no hay algo que permanezca definitivamente.

Todo cambia, nos dice el pensamiento trágico. La única verdad es que todo deviene, incluso esta misma verdad. Es posible afirmar entonces que, dentro de las infinitas posibilidades del devenir, ¿hay un momento en donde puede surgir una verdad inmutable? Pero, ¿cómo es posible que surja una verdad inmutable si ésta tuvo que haber surgido de un cambio? Tendría que haber existido desde siempre, y nada en la noción de devenir ni en la noción de lo trágico existe desde siempre. Quizá, si se ve desde esa perspectiva, se puede llegar a callejones sin salida. Resulta peligroso afirmar que aquí se hable de lo efímero y lo cambiante como Verdad; Heráclito y Dioniso muestran que todo tiende a perecer y ese perecer es posibilidad de nuevas formas de existencia, no hay un sustento metafísico en lo efímero que lo afirme como única condición, como si lo cambiante fuera un elemento invariable. Más bien, lo vital, lo dionisíaco, lo heraclíteo, permiten, a través del desgarramiento, encontrarse con lo más inaprehensible de la existencia, y desde lo trágico, se posibilita la afirmación de aquello que resulta enigmático, incomprensible y que escapa al concepto. Hay una afirmación, entonces, de lo diverso de la vida, incluso con los velos que la recubren y que no pueden conceptualizarse, desde aquí es posible, pues, la multiplicidad de verdades.

Lo que podría entenderse al principio como un juego casi dialéctico de opuestos (lo muerto y lo vivo se encuentra siempre en nosotros, al igual que lo joven y lo viejo, lo despierto y lo dormido), se vuelve en Heráclito una integración mucho más profunda que, al igual que en el pensamiento trágico, no busca ninguna superación. Los contrarios conviven constantemente uno con el otro, luchan de manera incesante, se fusionan, de pronto se confunden, uno se transforma en el otro, se agitan, y en ese agitarse queda imposibilitada la petrificación, la descomposición, y si eso llega a suceder, de inmediato se vuelve a romper, se vuelve a regenerar.

Esta experiencia de vértigo es lo dionisíaco que se revela en la experiencia del devenir heraclíteo, en el sentido de que ambos caminan sobre arenas movedizas, y ello genera un espanto al no poder sujetarse de algún pilar enraizado. La experiencia horrorosa de reconocer en uno mismo la muerte y la efímera condición de todas las cosas que se funden en un torrente sin control, es planteado en Heráclito (al igual que en Sileno) como un saber terrible:

El devenir eterno y único, la absoluta indeterminabilidad de todo lo real, que constantemente actúa y deviene pero nunca es, como enseña Heráclito, es una idea terrible y sobrecogedora cuyo influjo puede compararse a la sensación que se experimenta durante un terremoto de perder la fe en la solidez de la tierra. Se necesita poseer una fortaleza extraordinaria para transformar este hecho en su contrario, esto es, en un sentimiento de lo sublime, de asombro feliz.[17]

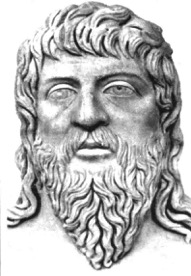

HERÁCLITO DE ÉFESO

¿De dónde proviene esa fortaleza extraordinaria para afirmar algo de esa naturaleza? Dioniso tiene a Apolo y Heráclito tiene al juego, es “[…] el ánimo incesante de jugar el que da vida nuevamente a los mundos”.[18] Pero, ¿qué es este juego al que se hace referencia? No es sólo la actitud con ánimo detrás de la acción, sino el movimiento mismo implícito en tal acción, pues, como lo establece Gadamer, juego puede entenderse, en un sentido primigenio, como un vaivén. Esto se clarifica con los ejemplos del juego de luces o el juego de las olas, porque en ellos está presente la noción de un movimiento que viene y va en una repetición continua. Lo característico de este vaivén es que no busca una meta específica, es decir, es un movimiento que no está vinculado a ningún fin.[19] Además, este movimiento posee la forma de un automovimiento, es decir, el juego encuentra en sí mismo el impulso en donde nace y muere el vaivén; es, en otras palabras, movimiento en cuanto movimiento en exceso y siempre sin finalidad. [20] El juego, desde la terminología alemana (Spiel), es también danza “[…] que se renueva en su constante repetición”[21] y, en este sentido, es de poca relevancia quién o qué es el que realiza las acciones, pues el juego es la pura realización del movimiento, y, entonces, anula la subjetividad.

Desde esta perspectiva, hay en el devenir un carácter de ingenuidad, pues la destrucción presente en él no tiene connotaciones morales y, por ende, carece de intencionalidad: en sus acciones no hay perjuicios que se dirijan específicamente hacia el daño o el mal, tampoco se dirigen hacia el bien (entendidos éstos como los valores convencionalmente construidos). No se dirigen realmente hacia ningún lado, pues Dioniso, al ser sacrificado en la tragedia, muere por nada, no se endeuda con nada: “[…] la fusión dionisíaca con el devenir es, al mismo tiempo, fusión con su inocencia”.[22]

El fuego en Heráclito es el símbolo de esa ingenuidad: es el juego de Zeus. Sus llamas lo devoran todo, y a la vez posibilitan que brote nueva vida: el universo ha sido destruido por un gran incendio y ha vuelto a nacer, todo ello indefinida e innumerablemente. El fuego (el juego) es la acción misma, pero la acción inmersa en un instante que al mismo tiempo se desmorona, tal como los castillos de arena que el niño construye junto al mar:

Un regenerarse y un perecer, un construir y destruir sin justificación moral alguna, sumidos en eterna e intacta inocencia […] Y así, del mismo modo que juega el artista y juega el niño, lo hace el fuego, siempre vivo y eterno; también él construye y destruye inocentemente. […] Lo mismo que un niño construye castillos de arena junto al mar, el fuego eterno construye y destruye y de época en época el juego comienza de nuevo.[23]

Así como el fuego de Heráclito lo consume todo imparablemente y a velocidades insospechadas, dejando cenizas que permiten nuevos crecimientos que a su vez volverán a ser calcinados y así indeterminadas veces, el dios bailarín, a través de lo dionisíaco, hace sus apariciones de manera avasalladora para luego desaparecer repentinamente, pero siempre regresa y cuando lo hace es infranqueable, es la constante oleada que arrasa con todo a su paso.

Desde este punto de vista, las concepciones del devenir y de la vida se sumergen enteramente en la temporalidad en la que transcurren. ¿Son el tiempo y el devenir algo diferente? En la experiencia dionisíaca, la noción del tiempo se disloca por completo porque se encarna en el éxtasis mismo, el cual no obedece a la medición calendárica del tiempo. Dioniso, al ser el dios de lo inadvertido, no brinda a los hombres la claridad y la distinción del transcurso de los días, pues los arrastra hacia otra forma de concebir el tiempo que va más allá de los cánones y de su propia sensibilidad. Partiendo de lo anterior, devenir y tiempo (tiempo infinito) encuentran su convergencia en la noción de movimiento. Movimiento múltiple y sin dirección en el que, al sumergirse en él, la voluntad de los hombres no participa, y a la vez, su voluntad misma es devenir.

El tiempo de lo trágico, que es el tiempo de Heráclito, se muestra como el amalgamamiento de instantes que se destruyen los unos a los otros en la misma dinámica en que el fuego consume lo existente. El instante desde esta concepción es un momento perfectamente ingenuo que no tiene deuda alguna con el instante que le precede ni con el que le sucede. Cada instante, que no obedece a un principio ni a un fin, encuentra la eternidad en sí mismo porque en sí mismo se justifica, en sí mismo encuentra su potencia y en sí mismo se extingue.

La noción de un tiempo lineal no encuentra cabida en el pensamiento trágico, en el sentido de que, las acciones no se construyen persiguiendo una única finalidad, al igual que los instantes no se trazan en una sola dirección. También en el sentido de que lo lineal es propio de la concepción cristiana del mundo, así como de la visión progresista de la ciencia y de la noción hegeliana de la Historia, todas ellas formas en las que Nietzsche no halla más que valores metafísicos, es decir, valores estables y profundamente arraigados, en lugar de los valores vitales presentes en el tiempo dionisíaco y heraclíteo.

La afirmación de la existencia desde el carácter efímero de lo trágico sólo es posible, entonces, si tal afirmación sucede en el instante mismo. De esta manera, la vida se presenta en su totalidad en cada instante que transcurre sin perseguir expectativas y sin arrastrar lo ya sucedido. De nueva cuenta, podemos decir que no hay búsqueda de superación ni de redención en aquello que se quiere afirmar: la afirmación se da inocentemente en un juego que se repite una y otra vez con cada instante. Es en este punto en donde, de manera súbita, Nietzsche se aleja por completo de doctrinas como el cristianismo. No sólo la configuración del modo de existencia desde el devenir heraclíteo, sino la figura misma de Dioniso le han permitido al pensamiento trágico reconocer que ni la vida ni quien la vive son culpables de nada y, por tanto, no concibe el sufrimiento como una necesidad para ser salvado. Dioniso, al contrario de Cristo que muere por una causa, es el dios del desgarramiento inútil; es aquel que es desmembrado y sacrificado por ninguna razón, pues no hay en la noción de lo trágico algo que deba justificar a la muerte; ésta, al ser parte de la vida, es más bien algo digno de ser afirmado sin condiciones, sin cálculos y sin lamentos.

MASSIMO STANZIONE, “SACRIFICIO A BACO” (1634)

Bibliografía

- Carrasco Pirard, Eduardo, Para leer así habló Zaratustra, Editorial Universitaria, Chile, 2002.

- Colli, Giorgio, Introducción a Nietzsche, Folios Ediciones, México, 1983.

- Detienne, Marcel, Dioniso a cielo abierto, Editorial Gedisa, Barcelona, 1986.

- Eliade, Mircea, Historia de las creencias y las ideas religiosas I, Paidós, Madrid, 2010.

- Espinosa, Sergio, De la pernoctancia del pensar (ensayos sobre Nietzsche), Ediciones de Medianoche, México, 2008.

- Gadamer, Hans-Georg, La actualidad de lo bello, Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.

- __________________, Verdad y método, Ediciones Sígueme, España, 1993.

- Kerényi, Raíz de la vida indestructible, Herder, Barcelona, 1998.

- Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1973.

- ________________, Ecce Homo, Alianza Editorial, Madrid, 2013.

- ________________, La filosofía en la época trágica de los griegos, Valdemar, Madrid, 2003.

Notas

[1] Detienne, Dioniso a cielo abierto, ed. cit., p. 18.

[2] Ibidem, p. 30.

[3] Ibidem, pp. 94-95.

[4] Kerényi, Dionisios. Raíz de la vida indestructible, ed. cit., p. 100.

[5] Colli, Introducción a Nietzsche, ed. cit., pp. 15-16.

[6] Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, ed. cit., p. 19.

[7] Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas I, ed. cit., p. 456.

[8] Kerényi, Óp. cit., p. 101.

[9] Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, ed. cit., p. 80.

[10] Ibidem, p. 54.

[11] Idem.

[12] v. Espinosa, De la pernoctancia del pensar (ensayos sobre Nietzsche), ed. cit., p. 138.

[13] Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, ed. cit., p. 125.

[14] Nietzsche, Ecce Homo, ed. cit., p. 89.

[15] Carrasco Pirard, Para leer así habló Zaratustra, ed. cit., p. 182.

[16] Nietzsche, Ecce Homo, ed. cit., pp. 78-79.

[17] Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos, ed. cit., p. 60.

[18] Ibidem, p. 68.

[19] Gadamer, La actualidad de lo bello, ed. cit., p. 66.

[20] Ibidem, p. 67.

[21] Gadamer, Verdad y método, ed. cit., p. 71.

[22] Carrasco Pirard, Óp. cit., p. 180.

[23] Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos, loc. cit.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.