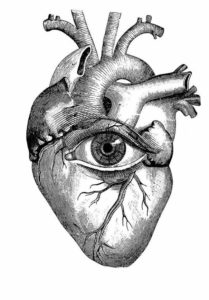

ILUSTRACIÓN DE PAULA BRACONNOT

Resumen

El presente ensayo aborda la cuestión del cuerpo mediante la reflexión de Jean-Luc Nancy sobre su trasplante de corazón. El intruso nos enfrenta a la incomodidad de lo que naturalizamos como propio, que en determinados momentos se nos presenta como algo ajeno: el cuerpo. La pregunta acerca de cómo mi corazón ya no me sirve para vivir, se desplaza a la pregunta por la identidad, frente a lo cual parecería que tanto el propio corazón, como el corazón que lo salva, son intrusos. Desde allí, y a partir de la experiencia en primera persona del filósofo trasplantado, es posible poner en cuestión lo que la historia del pensamiento occidental presupone: el problema de la identidad en la separación entre el alma y el cuerpo.

Palabras clave: cuerpo, vida, intruso, propiedad, identidad, corazón.

Abstract

This essay addresses the question of the body through Jean-Luc Nancy’s reflection on his heart transplant. The intruder confronts us with the discomfort of what we naturalize as our own, which at certain moments appears to us as something foreign: the body. The question of how my heart no longer serves me to live, shifts to the question of identity, in the face of which it would seem that both the heart itself, and the heart that saves it, are intruders. From there, and from the firsthand experience of the transplanted philosopher, it is possible to question what the history of Western thought presupposes: the problem of identity in the separation between soul and body.

Keywords: body, life, intruder, ownership, identity, heart.

Las y los franceses tienen una manera peculiar y directa de anunciar la muerte de alguien: est mort. En el caso de Jean-Luc Nancy, eso suena también de modo peculiar, cuando él mismo ha reflexionado no tanto sobre el umbral del que nadie puede ser testigo para proferir palabra, sino del cuerpo y la posibilidad de una sobrevida, especialmente en su ensayo El intruso.

“Yo he recibido, entonces, el corazón de otro”.[1] Así comienza el texto en el que relata la experiencia de ser trasplantado de corazón. Escritura que lejos de ser una crónica, se convierte en una intervención del pensamiento sobre sí mismo —sospecho que no podía hacerlo de otro modo—. Tampoco podía ser de otra manera que el texto que sigue, no fuera escrito por mí sino en el marco de un seminario titulado “Políticas del cuerpo” —quizá pueda advertirse su tono pedagógico y las derivas de algunos tópicos que serían posteriormente retomados—. Había quedado en el archivo de mi computadora, quizás porque consideraba que no era lo suficientemente académico para ser publicado. Pero Nancy, como Gilles Deleuze, como Jacques Derrida, como Michel Foucault, son aquellos a quienes debo el animarme a publicar sobre lo que escribo: fundamentalmente, pensando que no hay un público lector, sino el encuentro con otros, el entramado de un texto que se escribe, circulando entre singularidades de diferentes edades y geografías.

Elegí El intruso como disparador —quisiera encontrar una palabra menos bélica—, como primera clase de un seminario que trataría sobre el cuerpo desde una perspectiva filosófica. Por una razón obvia: nos introduciría de modo muy directo en la relación con el propio cuerpo, una dimensión que lejos de ser la de la prístina identidad, puede pasar por momentos de ajenidad o extrañeza. Se puede decir mucho sobre el cuerpo y los cuerpos, pero más acá de cualquier concepto o problema, tenemos una experiencia personal que atender, relativa a algo paradojal: la cercanía con el cuerpo propio respecto de las diferentes y múltiples experiencias a través de las cuales se nos presenta como algo otro o ajeno.

Cotidianamente se habla del cuerpo como si fuera algo del orden de lo que nos pertenece. “Mi cuerpo” expresa cierta relación de posesión sobre él. Sin embargo, ¿quién posee al cuerpo? Si la respuesta es “yo poseo mi cuerpo” o “mi cuerpo es mío”, ¿no lo arrojo a la dimensión de una cosa, mientras me identifico con algo distinto de él? Este ha sido el modo en que hemos concebido a lo largo de la historia de la cultura occidental nuestra naturaleza humana, a partir de un corte o una cicatriz que separaría lo que se considera que verdaderamente somos (el alma, el pensamiento) del cuerpo. Como lo ha mostrado Roberto Esposito, la tradición jurídico-romana y la teología cristiana han colaborado en la organización de la experiencia humana a partir de la división entre personas y cosas; en ella, el cuerpo ha quedado oscilante entre unas y otras.[2]

Entre los párrafos más famosos de la filosofía moderna occidental, donde se expresa esta supuesta naturaleza dual, se hallan las meditaciones de René Descartes, que encuentra en el yo o sujeto pensante (ego cogito) un principio indubitable, un punto fijo y fundamento para el conocimiento objetivo. En sus Meditaciones metafísicas declara que puede dudar de todo, incluso de los sentidos y de su propio cuerpo, pero de lo que no puede dudar es de que piensa. “Cogito, ergo sum”. Pienso: entonces no puedo dudar de mi existencia, aunque la misma sea engañosa. De esta forma se interroga: “¿Qué más soy? Me lo imaginaré: no soy ese conjunto de miembros que se llama cuerpo humano; tampoco soy un aire sutil infundido en esos miembros, ni viento, ni fuego, ni vapor, ni aliento, ni cualquier otra cosa que imagine: pues he puesto que estas cosas no son nada. Sigue siendo cierto, sin embargo que yo soy algo”.[3] Para agregar enseguida: “¿Qué soy, pues? Una cosa que piensa”.[4]

Descartes formula varias definiciones de cuerpo y del pensamiento a lo largo de su obra, incluso teoriza sobre cómo se encuentran unidas ambas entidades (es bien conocida su idea de que la glándula pineal es el locus donde se encuentran unidos cuerpo y alma). En lo particular, estas palabras de Descartes que aquí citamos revelan un refuerzo del platonismo y del cristianismo en nuestra tradición occidental, en la que cuerpo y alma son cosas de órdenes diferentes. Dicho de otra manera: la tradición del pensamiento filosófico occidental ha encontrado en Descartes —al menos en su versión más escolarizada— uno de los pilares del dualismo antropológico, que supone que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo, entendido como un conjunto de miembros “tal como se ve en un cadáver”,[5] es algo que “se tiene”: se tiene un rostro, unas manos, unos brazos. Descartes entiende el cuerpo como una máquina. Esta analogía conduce a comparar el cuerpo vivo como un reloj (lo que es comprensible conociendo que su modelo se corresponde a coordenadas físico-mecánicas).

Sin embargo, Descartes no solo escribía con ello sus meditaciones, también escribía lo que Michel Foucault nombra como las primeras páginas del registro anátomo-metafísico del gran libro del hombre-máquina, registro que continuaron los médicos, filósofos y juristas.[6] Un segundo registro, el “técnico-político”, fue escrito en los márgenes de éste, e incluye lo volcado sobre los reglamentos militares, hospitalarios, y escolares. Mientras en este último se buscaba la sumisión y utilización del cuerpo —un cuerpo útil—, en el registro anátomo-metafísico se examinaba cómo volverlo inteligible, comprensible. Ambos contribuyen a lo que Foucault explicaba, hace cuarenta años, en Vigilar y castigar: una fábrica de “cuerpos dóciles”. En aquel registro anátomo-metafísico, el cuerpo aparece asociado a la máquina: un modelo mecánico del ser viviente comporta la idea de que el movimiento le viene de otro lado: una máquina no se basta a sí misma. En suma, es evidente la preeminencia ontológica que se da al pensamiento por sobre el cuerpo.

Las meditaciones de Nancy sobre su intruso expresan cómo aquella concepción del cuerpo se encarna, y en determinados acontecimientos del transcurso de una vida singular y personal, se vive de manera disociada.

Volvamos al comienzo, a propósito de aquella pegunta y respuesta del siglo XVII, profesada por quien se considera fundador del pensamiento filosófico moderno: ¿quién soy? Una cosa que piensa. Sin embargo, entre las primeras páginas de El intruso, Nancy a partir de tener un corazón que no da más— comienza diciendo:

Yo (¿quién, «yo»?; esta es precisamente la pregunta, la vieja pregunta: ¿cuál es ese sujeto de la enunciación, siempre ajeno al sujeto de su enunciado, respecto del cual es forzosamente el intruso, y sin embargo, y a la fuerza, su motor, su embrague o su corazón?) yo he recibido, entonces el corazón de otro; pronto se cumplirán diez años. Me lo trasplantaron.[7]

Jean-Luc Nancy relata la experiencia de haber sido trasplantado de corazón, de haber recibido el órgano de otra persona. Es el “propio corazón” (la cosa pasa por lo “propio”) el que no da más: parece haber estado programado para funcionar solo hasta los cincuenta años. Nancy expresa una suerte de desconcierto al saber que ese corazón, el suyo, ya no le sirve para vivir, que necesita el corazón de otro: “[…] si mi propio corazón me abandonaba, ¿hasta dónde era «el mío» y «mi propio» órgano?”.[8] Para vivir era preciso, pues, recibir el corazón de otro.

Algo es “propio” cuando nos pertenece o le pertenece a algo. Puede tratarse de una propiedad, en el sentido de una posesión de cierta cosa, de la que se puede disponer, en términos de lo que llamamos “propiedad privada”. O en el sentido de un atributo o cualidad que le es inherente. ¿Es el cuerpo algo de este orden, de la pertenencia o de la propiedad?

Además de la cuestión de cómo se puede vivir con órganos que no son los propios, la interrogación se dirige necesariamente al problema de la identidad. “Lo siento con precisión —dice Nancy—; es mucho más fuerte que una sensación: la ajenidad de mi propia identidad, que, sin embargo, siempre fue tan viva, nunca me tocó con esta acuidad”.[9]

Ciertamente cuando se sacuden las certezas sobre las que se asienta nuestra idea sobre sí mismos y sobre el mundo, las cosas no pueden seguir percibiéndose como se percibían, y lo que comienza siendo una pegunta acerca de “cómo es que mi corazón ya no sirve para vivir”, se desplaza hacia la pregunta por la identidad, hacia el cuestionamiento de la certeza de lo que hasta ahora he creído que soy. Si mi corazón no es mío, si no necesito mi propio corazón para vivir; si eso que llamo “mi vida” ya no depende de lo propio ¿qué cosa es eso que llamo “yo”, con lo que me identifico, a lo que le confiero una identidad? Si lo que hace a mi identidad no es nada de lo propio, la consecuencia es la extrañeza que menciona el filósofo. Una extrañeza o extranjería respecto de lo que hasta ahora fue suelo de toda seguridad: la propia identidad. Uno de los principales derroteros del pensamiento occidental moderno y contemporáneo, ha sido la idea de una identidad personal, no solo para sostener la unidad ficticia de un yo, sino la propia unidad y continuidad de la historia.

Por lo pronto, nuestro filósofo trasplantado plantea como principal interpelación, a partir de la experiencia de recibir el órgano de otro, las cuestiones de la propiedad y de la intrusión. La extrañeza de recibir el corazón de otro y, asimismo, la extrañeza del propio corazón que ya no puede sostener en ese cuerpo la vida que le atraviesa. “Algo se desprendía de mí donde no había nada: nada más que la «propia» inmersión en mí de un «yo mismo» que nunca se había identificado con ese cuerpo (…). Mi corazón se convertía en mi extranjero”.[10]

Decíamos hace un momento la paradoja que aparece, en determinadas ocasiones, en las que el cuerpo se nos presenta como algo otro o ajeno. Es una suerte de disociación seguida de angustia: esto que soporta mi vida, al objetivarlo, me es desconocido. Tal vez sea la experiencia más cercana y propia de la monstruosidad en nosotros. Evidencia de la singularidad del cuerpo, de que es uno como lo otros; pero a la vez es éste, que ahora temo al no reconocer o, mejor dicho, que se convierte en extraño cuando advierto que no tengo sobre él ningún control. Que no soy consciente de la sangre que recorre mis arterias, ni de cada inspiración y exhalación, y mucho menos de lo que automáticamente –así lo sospechamos– realiza sin necesidad de mi aprobación y consentimiento, sin voluntad, sin programación. Nancy es consciente de las palpitaciones de cada extrasístole, porque las vive como la caída de una piedra en el fondo de un pozo. La ajenidad del cuerpo nos acontece cuando pasamos de vivir(lo) a una representación de nosotros mismos: una de las formas de experiencia del éxtasis.[11]

Así, el desconcierto sobre el propio cuerpo se vuelve también el desconcierto sobre la propia vida. Yo misma me pregunto ahora por esta vida que vivo y cuyo único soporte es mi cuerpo; vida que me atraviesa y atraviesa la duración de quien soy, y acaso continúe en nuevas formas, si asumimos que la vida no es personal, sino una única fuerza que se expresa en determinadas y circunstanciales formas, que se transitan y metamorfosean.

¿Qué es esta vida «propia» que se trata de «salvar»? Se revela entonces, al menos, que esta propiedad no reside en nada en «mi» cuerpo. No se sitúa en ninguna parte, ni en este órgano cuya reputación simbólica ya no hay que construir. […] Vida «propia» que no se sitúa en ningún órgano y que sin ellos no es nada. Vida que no sólo sobrevive, sino que vive siempre propiamente, bajo una triple influencia ajena: la de la decisión, la del órgano, la de las consecuencias del trasplante.[12]

¿Cómo es pensable una vida que no se sitúa en ninguna parte, —ni en el cuerpo, ni en el alma que no sobrevive sin el cuerpo—? ¿Que no se encuentra aquí o allá, que no es posible localizar? ¿Qué significa que una vida se vive siempre propiamente? Advirtamos que aquí el adverbio desplaza la significación que hasta ahora hemos asignado a la idea de “propio”. Nancy resalta “vida «propia»”, y dice que la vida se vive siempre propiamente, con lo cual parece, al mismo tiempo que cuestiona la idea de propiedad, señalar que sin embargo hay una singularidad. La singularidad, esa propiedad de la vida, ¿será acaso la de su duración? ¿La de su duración hasta ese acontecimiento que llamamos “muerte”, aunque el primer principio de termodinámica busque contradecir una aniquilación final?

Al desconcierto respecto del propio cuerpo y de la propia vida, se suma el problema de la sobrevida: la posibilidad de continuar viviendo para Nancy se encontraba atravesada por la extrañeza —o gracias a la extrañeza— del propio corazón —que ya no sirve—, de los médicos, de otro corazón, de la donante. La posibilidad de continuar viviendo depende no de lo que hasta ahora se consideraba como propio, sino de lo ajeno y de los extraños: del corazón de alguien que pierde la vida (¿alguien pierde la vida o la vida pierde a alguien?).

Pero ¿cuál es —en este caso, y en otros—, la obligación de hacer sobrevivir a alguien? “¿Por qué sobrevivir en general?”.[13] Y “¿qué vida prolongar, con qué finalidad?”.[14] La pregunta de Nancy, en este caso, no se dirige a la supervivencia en el sentido de la biopolítica, por ejemplo. En ese caso estaría centrada en un determinado ejercicio de poder y gubernamentalidad, y en el análisis de la extensión de la vida con fines productivos. Sin embargo, el cuestionamiento es de otra índole, tratándose de una vida que pareciera pender de una asistencia o salvataje. La pregunta es sobre cuánto dura una vida o cuánto debiera durar, en términos de considerarla como vivida. Vivir un poco más de lo que un corazón tiene destinado, ¿por qué? Naturalmente se juegan aspectos del desafío humano a la muerte. Habíamos referido la tradición cartesiana que separa el alma del cuerpo, y Nancy la evoca para evidenciar esa tensión entre la supervivencia y la inmortalidad, pero también sobre aquello que nos vuelve humanos: la relación de dominio respecto de la naturaleza.

Al menos desde la época de Descartes la humanidad moderna hizo del voto de supervivencia y de inmortalidad un elemento en un programa general de «dominio y posesión de la naturaleza». Programó de este modo una ajenidad creciente de la «naturaleza». Reavivó la ajenidad absoluta del doble enigma de la mortalidad y la inmortalidad.[15]

De manera que aquella tradición moderna no solo escribió una parte del gran libro del hombre máquina para volver a los cuerpos dóciles; o inscribió en nuestros cuerpos su propia extrañeza —la encarnación y extrañeza que no nos permite pensar al cuerpo sino como algo gobernado por alguna otra cosa—. También dejó escritas las páginas que separaron definitivamente lo humano de lo no humano, la violencia soberana sobre la naturaleza. Aunque Nancy no lo diga aquí explícitamente y solo se refiera al hecho de que aquella sobrevida se juega en el tablero dispuesto entre la ciencia y la religión, entre la posibilidad de una sobrevida y de la inmortalidad del alma. Sin embargo, a pesar de no ser planteado en los términos en que los referimos, lo no humano irrumpe también en el proceso del trasplante: si hay un rechazo a ese corazón extraño por parte de las propias defensas humanas, el tratamiento es a partir de inmonoglubina extraída de conejos.

Nos preguntamos entonces por las fronteras entre lo humano y lo no humano, y también por aquel dominio y posesión de la naturaleza a partir del cual el uso de lo no humano nos salva. O nos trae a la vida: mi madre tuvo que administrarse hormonas de yegua para quedar embarazada de mí, ¿le pertenezco un poco a otra especie? ¿Es mi vida el producto de un cruce interespecie? Soy efecto de una hibridez que me resuena de modo dilemático. Aunque esa hibridez —podemos usarla en los mismos términos que Bruno Latour—,[16] también es expuesta por Nancy hacia el final de El intruso, cuando parece volver sobre aquella pregunta porfiada desde la Modernidad en adelante: “¿quién soy?”

Soy la enfermedad y la medicina, soy la célula cancerosa y el órgano trasplantado, soy los agentes inmunodepresores y sus paliativos, soy los ganchos de hilo de acero que me sostienen el esternón y soy ese sitio de inyección cosido permanentemente bajo la clavícula, así como ya era, por otra parte, esos clavos en la cadera y esa placa en la ingle. Me convierto en algo así como un androide de ciencia ficción, o bien en un muerto-vivo, como dijo una vez mi hijo menor.[17]

Las palabras finales del ensayo las dejaré para quien se sienta invitado a leerlo.

Solo diré a modo de conclusión que El intruso nos enfrenta directamente a una incomodidad de lo que naturalizamos como propio. Lo hace sin la pomposidad de la academia y sin recurrir a ninguna complejidad. ¿Qué hace mío a mi corazón? ¿Que se haya desarrollado en la gestación de mi vida, la que llamo propia? ¿O solamente alojarlo en mi plexo, es decir, ser su portadora, independientemente de su origen? ¿No son las cicatrices de mi propia biografía también intrusas respecto de aquella primera formación genética? ¿No es todo mi cuerpo una sucesión de intrusiones que han provocado mi mutación, mi traspaso por distintos cuerpos en mi cuerpo?

Naturalmente se ha modificado aquella primera clase del seminario “Políticas del cuerpo” al ser releída para esta publicación. Esta versión parece más definitiva, o más actual. En agradecimiento a Jean-Luc Nancy por los efectos de su escritura y su potencia, y por ser uno de los maestros a quienes debemos todavía el leer y escribir para otras y otros, como potencia de transformación de lo que somos, no olvidemos aquello expresado por Friedrich Nietzsche en relación a la escritura académica, ella «no ha conturbado a nadie».[18]

Bibliografía

- Descartes, René, Meditaciones Metafísicas, Gredos, Madrid, 1997.

- Esposito, Roberto, Las personas y las cosas, Katz-EUDEBA, Buenos Aires, 2016

- Foucault, Michel, Vigilar y castigar; nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008

- Latour, Bruno, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica, Siglo XXI. Buenos Aires, 2007

- Nancy, Jean-Luc, El intruso. Amorrortu, Buenos Aires, 2007

- Nietzsche, Friedrich, Schopenhauer como educador, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009.

Notas

[1]Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p.14.

[2] Roberto Esposito, Las personas y las cosas, ed. cit., p. 7.

[3] René Descartes, Meditaciones Metafísicas, ed. cit., p. 24.

[4] René Descartes, Meditaciones Metafísicas, ed. cit., p. 25.

[5] René Descartes, Meditaciones Metafísicas, ed. cit., p. 23.

[6] Michel Foucault, Vigilar y castigar; nacimiento de la prisión, ed. cit., p. 158.

[7] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 14.

[8] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 16.

[9] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 37.

[10] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 18.

[11] La palabra “éxtasis” proviene del griego έκ στασις (ek stasis), “estar fuera de uno mismo”.

[12] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 28.

[13] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 22.

[14] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 25.

[15] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 24.

[16] Cfr. Bruno Latour, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica, ed. cit.

[17] Jean-Luc Nancy, El intruso, ed. cit., p. 43.

[18] Friedrich Nietzsche, Schopenhauer como educador, ed. cit., p. 121.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.