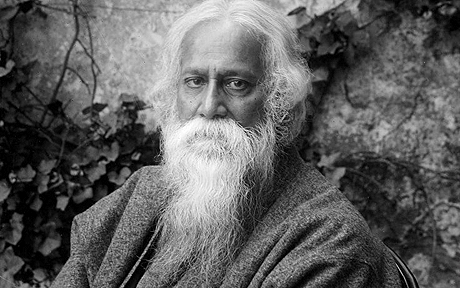

Es sabido que Rabindranath Tagore (1861-1941) gozó de gran popularidad en las primeras décadas del siglo XX. En primera instancia, este fenómeno se relaciona con la concesión del Nobel al poeta bengalí en 1913, y con motivos de orden político, ya que éste interviene en los movimientos pacifistas dentro de la India, y también en el escenario internacional.

Está todavía por estudiarse la amplia difusión no sólo de la obra del poeta bengalí, también sus empeños pedagógicos. Esta calurosa acogida obedece, entre otros motivos, en el cambio de actitud hacia la infancia que se produce en el momento. Tanto Juan Ramón Jiménez (1881-1958) como José Ortega y Gasset (1883-1955), cuyas fechas de nacimiento y muerte casi coinciden, la poesía de Tagore va unida, en efecto, al mundo infantil. Valorado asimismo por estas figuras españolas, este tipo de lirismo remite a inquietudes que desarrollo.

1. El protagonismo de la pedagogía en España

El creciente interés por la infancia a principios de siglo XX, resulta particularmente intenso en España, donde el paso del niño a un primer plano se debe en gran medida a la propuesta pedagógica renovadora de la Institución Libre de Enseñanza. En tal plan sobresalen dos polos: el maestro y, como complemento lógico, el niño, figuras de que depende la ansiada transformación nacional. Con la perspectiva del tiempo sorprende descubrir que el cambio promovido por Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución, se basa en principios sencillos pero que modifican radicalmente el enfoque educativo. De un lado, se insiste en la necesidad de iniciar a los niños, desde la etapa más temprana, en la experiencia del aprendizaje; de otro, se subraya la importancia de propiciar en las aulas universitarias el intercambio confiado que se da en la enseñanza primaria. Así, se toma en serio el papel protagónico del niño en el proceso educativo, a la vez que se combate el rezago de la universidad española.

De las filas de los institucionistas salen personajes que destacan por su labor pedagógica como Lorenzo Luzuriaga, autor de numerosos libros sobre la situación educativa española, o el filósofo Joaquín Xirau, que promueve el estudio de la pedagogía en la Universidad de Barcelona. No es de extrañar entonces la difusión en España, por poner ejemplos, de las ideas de Montessori o Piaget, cuyas audaces propuestas sobre psicología infantil revolucionan el panorama educativo europeo. Este entusiasmo por la infancia se muestra también el plano editorial, por ejemplo en los famosos “Jardinillos de Navidad y Año Nuevo” que edita la Residencia de Estudiantes.

Se trata de libritos ilustrados que se obsequian durante las fiestas de fin de año, y que constan de selecciones de poesía sobre todo los clásicos, por ejemplo, Lope de Vega, santa Teresa y Góngora. La conjunción de la brevedad, lo poético y el tono festivo acerca la colección a lo que empieza a concebirse como adecuado para el público infantil. Debe subrayarse que a la nómina de poetas de lengua española se añade, de forma excepcional, el nombre del propio Tagore, quien reúne la elegancia de tono y la sencillez próxima a lo popular tan apreciados en el momento. Preliminarmente tenemos entonces que Tagore coincide con la sensibilidad que se está gestando en España en varios aspectos: el impulso educativo, la asociación de la infancia con un determinado lirismo, y la entrega a un proyecto de reforma nacional.

- Juan Ramón Jiménez y la infancia

En el Epistolario de Juan Ramón que va de 1916 a 1936, editado de forma impecable por Alfonso Alegre, encontramos numerosos testimonios de la predilección de poeta por los niños. Por su susceptibilidad, a Juan Ramón muchas veces se le dificultó el contacto con los otros. En sus cartas aparece una continua protesta ante lo que considera un intento programático, notorio sobre todo del medio literario, por imponer “lo feo, lo vulgar y lo plebeyo”, ola invasiva por la que se siente acosado. En este estado de cosas, nada más lógico que refugiarse en los niños, a los que considera el extremo opuesto de la degradación del gusto que denodadamente combatió. El gusto por la infancia del poeta coincide con el amor por la naturaleza. Al respecto, resulta reveladora la misiva que dirige a una niña que considera como amiga próxima:

A mí me encantan los muchachos de tu edad y con ellos estoy como en la naturaleza, con un árbol, un río, el viento; y, además, con la comprensión y la respuesta. La vida verdadera es naturalidad y gracia; y eso lo tienen los muchachos sanos y sensitivos, como tú eres, en el más alto grado.[1]

La aspiración a la pureza y desnudez en que se basa la estética de Juan Ramón coincide con esta idealización de la infancia, entendida como expresión de la naturalidad y la gracia. Por su espontaneidad, el niño tiene más en común con un árbol o con un río que con el mundo de los adultos. Tal sencillez se aproxima al libre de fluir poético, a lo que brota sin obstáculos, a la transparencia por la que se evitan la suspicacia y los resentimientos que vuelven tortuosa la comunicación. De ahí el tono elegíaco de sus remembranzas infantiles, donde el poeta se lamenta por la pérdida de esta situación anímica de finura incomparable.

El repaso general del lugar de la infancia en la poética de Juan Ramón Jiménez, sirve para introducir la relación de éste con Tagore. La singular dedicación a la obra del poeta bengalí por parte de Juan Ramón Jiménez y de su esposa Zenobia Camprubí constituye, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental del “ascenso” del poeta en la literatura escrita en español. Por decirlo de modo sumario: desde el momento que la mancuerna Zenobia-Juan Ramón se encarga de difundir a Tagore, el nombre de este último incorpora el prestigio del poeta andaluz. Gracias al Epistolario citado sabemos que los afanes de Juan Ramón en este sentido resultan comparables a los que dedica a su propia obra. A manera de ilustración basta con señalar, por ejemplo, que Juan Ramón distribuye entre sus amigos los libros, recién salidos de la imprenta, de Tagore, y agradece las reseñas que se elaboran sobre el poeta bengalí, como la de Enrique Díez-Canedo a propósito de la presentación de El cartero del rey en el teatro Princesa en abril de 1920.[2]

Un plano principal de la relación de Juan Ramón con Tagore se encuentra entonces en la predilección por la infancia, entendida como estado de conciencia inseparable del ejercicio poético. En lo que se refiere a la hondura atribuida al niño me parece que la actitud de Juan Ramón sólo es comparable, en la poesía española del momento, con la de García Lorca. Este carácter paradigmático de la infancia se expresa en el siguiente aforismo: “El mejor símbolo de la ‘eternidad’ es el presente de un niño”, incluido en el compendio poético que Juan Ramón titula: “Ética y estética”.[3]

Implícitamente se oponen aquí dos actitudes a las que corresponden asimismo dos tipos de temporalidad. De un lado se sitúa el ánimo propio del juego que abarca el ser y posibilita la distensión del tiempo, el “presente” a que alude el poeta. De otro, la temporalidad astillada que impide mirar con plenitud. Como el poeta, el niño escapa del tiempo devorador, y se deja colmar por el espectáculo del mundo. Esta visión ideal de niño explica que Juan Ramón considere los poemas infantiles de Tagore, recogidos en La luna nueva, como un excelente regalo para sus amigos niños. El protagonista del libro aparece como un pequeño soberano en permanente idilio con su madre, ambos bajo la protección de un padre poderoso pero que sólo indirectamente participa en el dulce vaivén de los días que aquellos comparten. En la serie de 40 poemas breves de La luna nueva, se respira un aire de ensueño que justifica la concepción de la infancia como país de la poesía en Juan Ramón. En este sentido, la poesía fomenta el impulso hacia lo inalcanzable. Así, en “La patria del proscrito”, la repetición de un nombre, el del “desierto de Tepantar”, el deseo que se va acentuando y se vuelve incontenible. Este “vivir en vilo” constituye uno de los atributos principales de la infancia.

La tradición del cuento de hadas, en tanto que recurso para trasladarse fuera de la monotonía vital, está también presente en La luna nueva, donde aparecen seres ligeros y que marcan la ruta hacia parajes encantados, por ejemplo en “El país de las hadas”. Vale la pena detenerse en este poema porque ilustra acerca de los toques de fantasía andaluza que caracterizan, como se sabe, las traducciones de Zenobia y Juan Ramón. Aparece aquí el motivo del castillo que resguarda a una princesa y que sólo está al alcance del niño conocedor de la leyenda. Pero la princesa no se esconde, en el suntuoso interior del palacio, hecho de “muros de plata y techos de oro vivo”, sino en el sitio menos pensado: “en el rincón de la azotea donde está la maceta de albahaca”. De esta manera, se añade un toque de humor, asociado a canciones infantiles del repertorio popular, que contribuye a la frescura del tono; a la vez que se evocan la fragancia y la luz de Andalucía a través de mención de la albahaca.

En La luna nueva se atribuye al niño la condición de creador. Esta nota se manifiesta en la indulgencia de la madre ante las travesuras del hijo que, a manera de un pequeño dios, al destruir crea y viceversa. Esta lectura se apoya en el alcance de los juegos del niño, quien sostiene en sus manos el mundo, especie de balón que lanza y recupera a su antojo. De este supremo ejercicio, cuyo correlato es la risa que impide la disgregación, depende la salud y vigor del cosmos. Si en los poemas feéricos aparece la nota occidental de Tagore, esta otra vertiente enlaza con leyendas y tradiciones de la India.

Se puede concluir entonces que, tanto para Juan Ramón como para Tagore, la infancia reviste una altísima dignidad, manifiesta en las joyas que engalanan al protagonista de La luna nueva. Además, sendos autores atribuyen al niño el poder de transformación de que también da prueba el poeta en sus lances con la belleza.

- Tagore y José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset recibe, de parte de Juan Ramón, varios libros de Tagore, que son materia de la serie de artículos que aparecen en “El Sol” el 27 de enero, el 3 de febrero y el 31 de marzo de 1918[4].

Bajo el rótulo de “Estafeta romántica”, los artículos de Ortega adoptan la forma de epístolas a una interlocutora desconocida. En el primero, se da cuenta de la ya mencionada conjunción entre el matrimonio Jiménez y el poeta bengalí; en el segundo, se reseña El cartero del rey; y en el tercero, el filósofo discurre en torno al peculiar “misticismo” de Tagore. Ortega inscribe la actividad de traducción y difusión que el poeta y su esposa llevan a cabo en el marco de la renovación educativa que, como ya indiqué, marca las iniciativas de personas y grupos diversos en el momento. Ortega y Juan Ramón coinciden en el rechazo a un medio en que el gesto ampuloso tiene más peso que la curiosidad, y donde la seca costumbre aplasta los impulsos de renovación. Así, frente a una realidad pesada y adusta, se subraya el aire de sueño que rodea al poeta y a su esposa, calificada como “hada” al inicio del primer artículo. En este homenaje el filósofo reconoce la función de la poesía en la lucha contra la discordia y el letargo. Por eso afirma que esta pareja “atraviesa nuestra árida existencia nacional, fabricando inverosimilitud”, expresión que aparece también en la dedicatoria del retrato que obsequia en esos años al poeta y su esposa. En la circunstancia española del momento, ante la mención de la “inverosimilitud” no se puede pasar de largo. Se trata, ni más ni menos, de la resistencia, sólo en apariencia simple, por la que se revierten las condiciones desfavorables a la promoción de la cultura.

Ortega y Gasset escribe sobre Tagore en un momento de entusiasmo por la transformación nacional, en que la poesía, en tanto que impulso al sueño, se vuelve decisiva para contrarrestar la aridez que se ha apoderado de la vida española, descrita en las célebres palabras al “Lector” que anteceden las Meditaciones del Quijote: “[…] la morada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el odio. […] De esta suerte se ha convertido para el español el universo en una cosa rígida, seca, sórdida y desierta”. En este contexto se entiende que también Ortega, al hablar de Tagore, dé relieve a la figura del niño, aspecto notorio sobre todo en su artículo sobre El cartero del rey. Al inicio, se resume la trama de la pieza dramática: Amal es un niño gravemente enfermo que pasa el día frente a la ventana. A través de conversaciones con personajes diversos concibe la idea de que puede ser destinatario de una carta del rey y, a partir de ese momento, se entrega sin reservas a esta ilusión. Con base en este sencillo esquema, Ortega, de un lado, distingue entre dos modos de vida: la inauténtica y la genuina, y de otro, identifica esta última con el modelo vital de la infancia. Aunque en principio se trata de una distinción fenomenológica que no supondría connotaciones morales, resulta clara la decadencia de la primera modalidad vital, que Ortega describe como: “personalidad periférica, convencional, que se ocupa en los negocios, en la política, en la lucha social” (68). En cambio, la segunda, se identifica con “el núcleo profundo e íntimo de nuestro ser”. En consecuencia, la vida tal como se muestra en el niño, y concretamente en el personaje de Tagore, encarna el impulso del deseo que constituye la última palabra en lo que se refiere a la existencia. Al igual que Zenobia y Juan Ramón, el niño se define por su aptitud para lo inverosímil, representado, en su caso, en la carta del rey. Entre el niño y su deseo media una distancia insalvable desde un punto de vista racional, pero su grandeza se cifra precisamente en esta firme apuesta por lo absurdo, al que Ortega alude explícitamente.

En momentos de crisis, a los criterios del progreso se anteponen nuevos parámetros, como se manifiesta en último de los tres artículos que Ortega dedica a Tagore. Si en el primero se refiere a la creación de inverosimilitud como función poética, y en el segundo a la infancia en tanto que modelo de vida radical, en éste presenta el “orientalismo” del poeta como alternativa a los desvíos europeos. El contraste se vuelve evidente en el plano temporal: la poesía de Tagore invita al remanso de un ritmo acompasado con el cosmos, que se opone al apresuramiento en que se pierde el hombre occidental. Frente a la paz que se desprende de la fisonomía y de la obra del poeta, derivada de una relación clara con los problemas últimos, se experimenta vergüenza por el rumbo turbulento de la cultura europea. El filósofo se sirve de esta reflexión para insistir en el sentimiento de inminencia que suscita la poesía, gracias al cual los sucesos mínimos, casi imperceptibles, se transforman en anuncios de un futuro promisorio: “Lo decisivo es que la promesa de mañana dé brío a nuestras horas de hoy. ¡Creer que va a acontecer, que puede acontecer algo inmenso entorno nuestro…: he ahí la emoción que yo deseo más para los que amo más!” (73). De este modo la vida adquiere la intensidad avizorada en la figura del niño. Se trata de adivinar en el tejido múltiple de la vida el temblor del presagio.

Para finalizar, Ortega revela que la receptividad de Tagore deriva de un impulso místico, secreto que no se había atrevido a confesar por temor de desilusionar a su interlocutora. Y rápidamente aclara que este Dios de le India es un Dios sonriente, cuya melodía, “tiene un sabor pánico, casi griego” (74). Más allá de lo que puede haber de estereotipado en esta visión, interesa destacar que el exaltado sentimiento de la naturaleza y el recurso a la infancia en Tagore, sugieren a Ortega una religiosidad de corte romántico. En esto el filósofo recuerda algunos de los aspectos en que basan los maestros de la Institución Libre sus planes de reforma social, como pueden ser la recuperación del paisaje y del folclor, la vida en contacto con la naturaleza y el cultivo de la conversación como forma superior de enseñanza.

En este elogio de la infancia, que no deja de sorprender por su vehemencia, destaca, en primer término, la confianza en un cambio de rumbo que no se funda en hechos, sino en el hallazgo de energías no previstas y también en la reforma del modelo de racionalidad vigente. Así, el niño se afianza en un sueño, con independencia de si la consecución de éste entra dentro del margen lógico. Como se muestra en la conclusión del análisis, para Ortega la infancia se transforma en ejemplo de fuerza y de audacia:

El caso es que todos hemos esperado una carta del rey. […] De cuando en cuando, en horas de ocio o de extrema congoja, veíamos que nuestro verdadero yo era un niño, un niño incorregible, un pequeño cazador de mariposas, voluntarioso e indomesticable, que siempre esperaba lo absurdo. […] Él es quien empuja nuestros días, llenos de desazón y de insuficiencia, con el aliento caliente de sus fantásticas esperanzas. Sin él, diez veces en la jornada nos tumbaríamos vencidos al borde del camino, como el can reventado. Pero nuestro Amal íntimo espera siempre su carta del Rey (68-69).

Notas

[1] Juan Ramón Jiménez, Epistolario II 1916-1936, ed. de Alfonso Alegre Heitzmann, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2012. Carta 488 (Madrid, 24 de julio 1935), p. 586.

[2] Juan Ramón Jiménez, Epistolario II 1916-1936, ed. cit., Carta 115 (Madrid 11 de abril 1920), donde agradece de parte de Zenobia y de él mismo la reseña de Enrique Díez-Canedo [Critilo], “La semana teatral Princesa: El cartero del rey”, España, año VI, núm. 258, Madrid, 10 de abril de 1920, pág. 15.

[3] Los cuadernos. Unidad 3, 1925.

[4] Estos artículos aparecen como “Epistolario liminar” en Rabindranaz Tagore, Obra escojida, traducción de Zenobia Camprubí de Jiménez, Aguilar, Madrid, 1954, pp. 61-75. (Biblioteca Premios Nobel). En lo que sigue cito en el texto a partir de esta edición con el número de página.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.