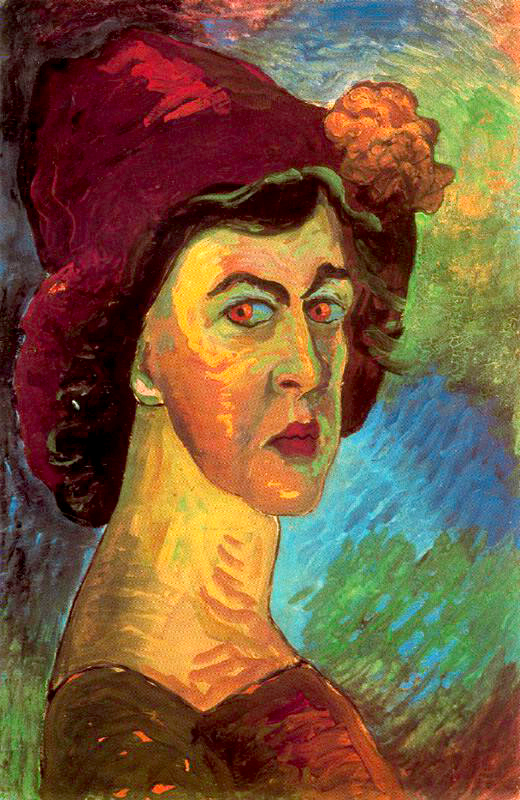

Un sombrero sobre un individuo habla mucho más que cualquier pieza sobre el cuerpo. De ahí que, además de proteger al hombre del clima —como todo atuendo—, funcione como un signo cultural determinante de las clases sociales. En la Edad Media, por ejemplo, y a pesar de que el sombrero fue instituido como una pieza fundamental de la moda hasta el Renacimiento; bufón, bruja o mujer de la corte, todos portaban un sombrero o tocado como un distintivo de sus funciones y roles. Los sombreros, desde entonces, hablan sobre el clima, la moda y las convenciones culturales. Funcionan de la misma forma que todos los signos que nos rodean. El Autorretrato (1910) de Marianne Von Werefkin nos muestra a la pintora con un sombrero rojo. En una de las alas, tiene un par de flores anaranjadas semejantes a un fruto jugoso de verano. A partir del siglo XX, no podemos adscribir una categorización concreta a un individuo que porte un sombrero porque su uso se extendió a todos los miembros de las sociedades. De ahí que la enigmática figura que nos presenta Von Verefkin hable tan sólo por el color. El sombrero, por su parte, coronando el cuadro con varios matices de rojo, nos invita a apasionarnos con esa lluvia enrojecida sobre el alargado rostro. Todo en el cuadro nos remite al verano: explosiones anaranjadas y rojas; unos ojos sorprendentes que lanzan llamas al espectador, el vestido carmesí y los labios encarnados contraídos por la fuerza gestual.

La figura, empapada por una luz que sólo podría provenir del sol, está absorta en la contemplación de lo que está afuera del cuadro, a saber, nosotros. Convertidos en un paisaje sombrío, la mujer nos recuerda la incandescencia de un estío casi criminal por la explosión del color. No podemos dejar de sentirnos intimidados por esos dardos enrojecidos que se clavan sobre nuestro rostro, sumergido en los contrastes y en las pinceladas violentas inherentes al expresionismo. La silueta resalta porque su fondo está hecho de azules y verdes, pedazos de amarillo y trozos de púrpura que se pierden en la distancia de las sombras. La naturaleza salvaje de esa mirada se encuentra en esos ojos absurdos, terribles, ácidos. Intuimos al sol en la pintura. Un sol desvanecido en los retazos del mar y la vegetación; panorama veraniego que danza alrededor de la mujer encendida que nos conmina a ser parte del paisaje violento. Autorretrato es, como casi todas las grandes obras expresionistas, un cuadro neurótico que nos habla tanto como los estampados delirantes del verano de las grandes casas de moda actuales. Se refleja en esta pieza la estética peculiar del expresionismo que trascendía el trazo para convertirse en una búsqueda espiritual y en la manifestación velada de un estado histórico, recordemos, por un lado, a Kandinsky y, por otro, a Otto Dix. La moda en la actualidad, por su parte, no solamente marca tendencias y patrones culturales referidos al vestido, pues como la arquitectura, es un signo que describe un estado sociológico de las cosas. Si el expresionismo estuvo marcado por la influencia de Nietzsche, las guerras mundiales y el nacimiento de las vanguardias; la moda refleja los distintos conflictos a los que se enfrenta el mundo y se encuentra más cercana al arte, a veces mucho más, que el propio arte. Se trata de un problema de identificación, la moda alcanza a hablar sobre un estado histórico que, a veces, por un exceso de intelectualismo, puede desvirtuar o despopularizar el arte. El problema, desde luego, no es irreductible; tiene, precisamente, una estrecha relación con una visión del mundo y con aquellos espacios que los receptores identifican como propios, fruto de sus vivencias históricas. Es profundamente sintomático que el arte ya no hable como lo hacía a principios del siglo XX, que no constituya, como en las vanguardias, un profundo movimiento radical y colectivo decidido a cambiar los paradigmas estéticos y a configurar una nueva percepción histórica. Una serie de preguntas se erigen ante este panorama, pues la pregunta teórica que nos toca profundizar no es ¿qué es el arte?, sino ¿por qué nos preguntamos qué es el arte y cuáles son las circunstancias o las implicaciones que conlleva considerar una expresión de cualquier índole como tal? De una manera u otra, todos podemos acceder a la información de la moda y atendemos a ella aunque en términos prácticos, financieros y domésticos, nos sea imposible consumirla. Más que un espacio reservado para minorías, se ha convertido en una fuerza económica de largo alcance que arroja interesantes temas por reflexionar, sobre todo, por situarse en el centro de la información. Ya desde mediados del siglo XX, pensadores como Roland Barthes advertían su potencial enclavado en una lógica asequible a través de la semiosis. Inspirada muchas veces por el arte, la moda materializa en sus piezas la influencia recibida de ciertos movimientos artísticos, y es posible que el arte mismo se nutra de ella en la misma medida en la que las fronteras entre las artes no son tan definibles. De un lado, cabe citar a Yves Saint Laurent que realizó piezas inspiradas en el cubismo, y al diseñador mexicano Armando Mafud que se inspiró en la obra de Frida Kahlo para realizar una colección. La interrelación entre las dos expresiones, decididamente, no se encuentra agotada y bastarán sus diversas manifestaciones para poder reflexionar en torno. Autorretrato de Von Verefkin se comunica con la moda de verano que privilegia los colores ácidos. Verdes, púrpuras, anaranjados brillantes y explosivos. Los colores ácidos, no obstante, comprendidos en la gama de los cálidos, son llevados a su punto extremo: allí donde la pincelada expresionista es un piquete sensorial de alto calibre. A diferencia de la primavera, el verano hace de los colores un vórtice brutal. Frente a la calidez rosada y suave de una primavera sumergida en la ensoñación, el verano es ardiente y quizá terrible; brasas infernales y obsesivas que nos retraen a un descanso sinuoso y fingido. El Aurretrato de Von Verefkin nos demuestra la bestialidad de las cosas más apasionantes para el hombre: no aquellas que nos sumergen en la tranquilidad de una manta en invierno o en la serenidad de un paseo sobre las lilas de mayo, sino aquella bruta y sorda alegría de lo doble: allí donde somos mansos pero salvajes, amorosos y brutales; en suma, cuando se odia por amar tanto. Ésa es la mirada del Autorretrato: mirada acre que se clava, que penetra, que veranea hasta el fondo, dualidad de fuego clavada sobre otros ojos fermentados en la opacidad.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.