Valentin Husson /Trad. Maria Konta

Hoy me gustaría afirmar tres cosas.[1] En primer lugar, sostendría que la vida, en Derrida, no logró definirse como indeconstruible, en el sentido de que ha sido condicionada a la muerte. Llamaré a esta vida: la vida condicional. En segundo lugar, trataré de informar que es a causa de una cierta forma que podría tomar el gesto deconstructivo, en algunas de sus acentuaciones, que esta vida no podría ser pensada en definitiva en su incondicionalidad. Finalmente, y en tercer lugar, me gustaría sustentar la hipótesis de que ser fiel a Derrida, y a lo que convenientemente podríamos llamar la deconstrucción, exige hoy, más que deconstruir, restituir los indeconstruibles. Esta fue, creo, la última apuesta en el pensamiento de Derrida. Después de la deconstrucción, ¿la restitución? Este es el programa desmesurado para aquellos que, habiendo aprendido todo de Derrida, creen saber que no se puede ser fiel sin infidelidad.

Condena a la vida o muerte sufrida/repentina

Por lo tanto, me gustaría, en primer lugar, interesarme por el propio movimiento deconstructivo, para mostrar su alcance innovador, pero también el límite. Básicamente, me gustaría hacer lo imposible, a saber, deconstruir -o criticar- sus condiciones de posibilidad y su pretensión.

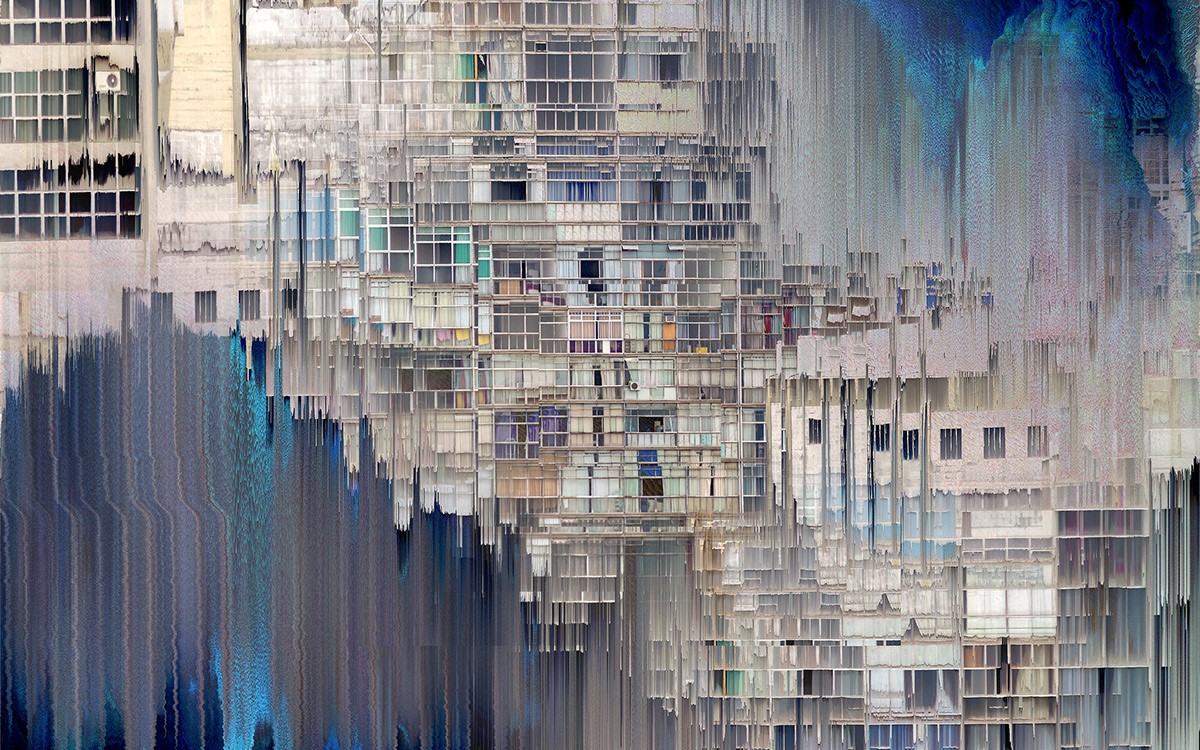

Deconstruir, se dice, es desmantelar, volver a abrir, inaugurar de nuevo, en otras palabras: liberar. Esta liberación dejaría así aparecer otra estructura, una otra relación arquitectural y arquitectónica de nuestro edificio filosófico. Es también liberar al pensamiento de sus oposiciones, de sus limitaciones a las que está condenado. En el fondo, deconstruir equivaldría pues a descondenar, si condenar también dice en francés: encerrar, enclocar, delimitar (como cuando se condena una pieza, por ejemplo). Ahora bien, es esta condena y esta descondenación la que me gustaría cuestionar aquí, sospechar, volverla enigmática. En otras palabras: es el gesto mismo de Derrida, su estilo o sus estilos, sus giros y contornos de escritura que me gustaría desafiar. Lo cual es imposible, lo sabemos. Derrida es inasignable: hay más de uno, siempre una vuelta ingeniosa adicional, un desvío o límite suplementarios. Incluso eso lo habremos aprendido de él. Como habremos aprendido de él que toda fidelidad tenía que ser infiel, y que todo juramento podía comenzar inevitablemente sólo con “un perjurio”. Esta infidelidad hecha a Derrida, ese niño a sus espaldas que nos gustaría hacerle aquí, concerniría precisamente la condena. Esto significa que los estilos de Derrida a veces condenan de antemano lo que les gustaría descondenar, es decir, liberar. Condenar, en este sentido, significará pues: cerrar, reducir, limitar, enclaustrar, de tal modo que la apertura ya no libere lo que debería haber liberado. “Más de una lengua”, “más de un límite”, esto nunca podría significar para él: lo que ya no tiene límite. En una palabra: lo que es ilimitado. Por lo tanto, esto nunca podría significar “la ilimitación del juego”,[2] como lo adelantó, sin embargo, en De la gramatología. Así, si la operación derridiana estuvo definida, desde su comienzo, por la diseminación infinita, por la iterabilidad en principio ilimitada, por la destinerrancia sin retorno, o por la incalculabilidad, esta operación, digo, siempre habrá sido escrita bajo la constricción de ciertos tropos, ciertas figuras, cierta tonalidad. Esta tonalidad, dicho por el propio Derrida, era el de la nostalgia, la melancolía, incluso de la contrición (el acto de quien está lleno de arrepentimiento por sus pecados). Este tropismo de los tropos nostálgicos o melancólicos, como lo llamaremos aquí, esta naturalidad estilística de Derrida nos ocupará pues, por lo que obliga y condena, por un sentido, su gesto divulgador. Escribiendo bajo esta coacción, y el dictado de esta coacción- pero ¿se puede escribir de otro modo sino bajo la coacción de un síntoma? –, Derrida constriñe el alcance de su gesto para limitar su movimiento infinito. A este respecto, si la deconstrucción procede efectivamente de una exasperación o de un exceso, de un plus inasignable y contagioso, si procede pues precisamente de “más de una lengua”, es este “más”, esta superación, este n + 1 al lenguaje y al pensamiento que está amenazado.

A fortiori, es todavía la vida o la sobrevida la que está condenada o limitada. Pues, en efecto, si Derrida siempre se ha defendido –con razón, en cierto sentido– de ser un pensador mórbido o moribundo, es porque para él la sobrevida no era el estado de un ser subsistente y sin vitalidad. Por el contrario, escribió que:

La supervivencia es la vida más allá de la vida, la vida más que la vida, y el discurso que sostengo no es mortífero, al contrario, es la afirmación de un ser vivo que prefiere el vivir y por tanto el sobrevivir a la muerte, porque la sobrevida no es simplemente lo que queda, es la vida más intensa posible. Nunca me atormenta tanto la necesidad de morir como en los momentos de felicidad y de goce. Gozar y llorar la muerte que me espera, para mí es lo mismo. Cuando recuerdo mi vida, tiendo a pensar que tuve esta oportunidad de amar incluso los momentos infelices de mi vida, y de bendecirlos.[3]

La sobrevida como “la vida más allá de la vida”, “la vida más que la vida”, apuntaría entonces hacia un pensamiento de la vitalidad, de la gran vida, de la intensidad vital. Pero todos a la vez vuelven inmediatamente los tropos de la nostalgia: las lágrimas y los sudores fríos, las lágrimas de alegría que lloran la muerte que se avecina. “Gozar y llorar por la muerte que vigila” son una y la misma cosa, dice en pocas palabras. De modo que todo sucede como si la vida, finalmente, y paradójicamente, se pusiera bajo la condición de muerte para gozar de sí misma, como si la vida se pusiera todavía en lo condicional. Esta condición de vida, o esta condición de la vida, es una especie de condición de detención. Ella vuelve más o menos al dicho de Lenin: “todos estamos muertos de permiso”. La vida parece estar condenada: condenada a muerte, por supuesto, pero en la medida en que esta pena de muerte es una condena de vida. La vida sería una especie de detención provisional, de la que el detenido sería el vivo de ahora en adelante condenado a morir, un día u otro. Esta muerte, por supuesto, a diferencia de los verdaderos condenados a muerte, es incalculable, aleatoria; no tiene plazo fijo, ni horizonte ni expectativa: es sin dead-line fijo, sin horizonte y tampoco esperada. Sin embargo, así como el Jemeingkeit en Heidegger detiene la diseminación, la devuelve al seno y la ganga de un Sí mismo que siempre lo devuelve todo a sí mismo, el tropismo de los tropos melancólicos, esa tendencia derridiana de llorar la muerte para gozarla, para gozar de sus lágrimas en el horizonte de la muerte, hace que esta muerte se determine como horizonte de espera, trascendental que hace posible el goce de la vida. “La vie la mort”, una vez eliminada la conjunción coordinante “y”, dice exactamente este movimiento. Este es el punto central de su Seminario celebrado en 75-76 en la calle d’Ulm. De este modo, la muerte es la condición de posibilidad de la vida en general, y del goce como tal: el vivo es un vivo-muerto nacido en su vida como ya muerto. Su muerte es una muerte súbita, pero, aun así, una muerte sufrida.

¿No deberíamos dar un paso más en esto? ¿Tratar de des-condenar esta sentencia de muerte de la vida, hacer de la vida una vida condicional o en condicional, para ser fiel a su deconstrucción, que debía enseñarnos sobre la ilimitación del juego, la diseminación o la incondicionalidad?

Ilimitar los límites de la vida

Si la sobrevida, en Derrida, dice de un cierto lado de sí misma, el deseo de vivir intensamente; ella dice todavía sobre otra, la melancolía y el inconveniente de ser nacido. ¿No obstante, los tropos derridianos no reducen la sobrevida a los límites, a una finitud que, sin embargo, debería desbordarse? Estos tropos condenarían así la sobrevida, como una pieza está condenada. El desmantelamiento de la deconstrucción falla, en cierto sentido. Y la condena a la muerte de la vida -desde el nacimiento- condenaría por tanto la sobrevida, la delimitaría en un cercado, la mantendría en una estrechez, aunque la deconstrucción, si es exclaustrar y declosión, también debería ser, si me atrevo decir, una decon-stricción. Es decir, como decía en la introducción, una liberación y una des-compartimentación de lo está reducido, sostenido y retenido en su increíble fuerza. Es cierto que Derrida piensa la vida según un azar incalculable, por lo tanto, según lo incalculable de su finitud y de su fin, pero un tropos regresa, un tropismo vuelve y parece hacer un acto de contrición, a pesar de todas las brillantes contorsiones para defenderse de eso. El dolor y el duelo se anteponen a la alegría de vivir, por lo que la deconstrucción deja de ser, también, una des-contrición. No se trata de cosas no dichas o no pensadas (porque, de hecho, ¿quién podría decir, en el fondo, que Derrida no dijo y siempre dijo que él estaba del lado de la vida y de la sobrevida?). Es una cuestión de estilo. Todo el problema podría, además, formularse así: ¿qué estilo no podría condenar la vida y llevarla positiva e infinitamente?

Porque el infinito de la escritura —es decir del rastro— no es positivo. Los estilos de Derrida multiplican los límites, sin ilimitar los límites de la vida. Esta es ahí toda la ironía derridiana que multiplica los límites negativos —las aporías, las constricciones plurales—, pero que no puede llegar a pensar la escritura como una risa-escritura, es decir, como una risa nietzscheana ilimitando los límites para ir más allá de ellos. El equívoco —o el double bind— de la frase en Derrida es el equívoco del archivo, de la negatividad, de lo que la condena a pesar de sí misma, es decir a pesar de la positividad que quisiera afirmar. El equívoco aquí es la de la finitud del archivo, lo que significa que el archivo puede destruirse, quemarse, perderse, no ser más que un montón de ceniza. En esto, el archivo puede no siempre ser archivado, ya que el rastro siempre se puede borrar. Este siempre amenaza con no sobrevivirme. El relato de este boticario o archivero inscribe un límite a la positividad misma de la sobrevida, una calculabilidad que actúa como si la vida fuera, ante todo, finita. Este “como si” viene a amputar la vida, al poner esta última en condicional, es decir, bajo condición. De qué manera, Derrida nunca habrá podido llamarla indestructible.

Por lo tanto, sería necesario desbordar por todas las bordes, los límites de los estilos de Derrida, lo que hace que él siempre circunvale todo gracias a sus estilos. Y hacerlo, como un niño se desborda de su dibujo para colorear, con ese gesto infantil que no acepta ningún borde y tampoco algún hito. Por lo tanto, sería necesario encontrar un estilo juvenil, para hacer de la vida una vida colorida. La vida positiva incluso más allá del marco de la vida, más allá de su parergon, es decir, la vida que va más allá de sus límites y de su línea de vida. La vida contornando sus límites, su fin, su muerte, es así una positividad ilimitada e infinita-incontornable e incondicional. O los contornos de los estilos de Derrida (“cierre”, “margen”, “párergon”, “destinerrancia”, “muerte”, “ceniza”, “anarchivo”, “autoinmunidad”, etc.) delimita la vida misma, la vida en lo condicional.

O no, es falso, es verdadero, pero es falso, porque queda una posdata de la genialidad, que Derrida nos dejó antes de su muerte, una posdata enviada a la posteridad, y por tanto a su posteridad, como si se enviara más allá de la muerte a su deseo imposible de seguir vivo, quedando así vivo a lo imposible, una posdata, pues, que siempre habrá deconstruido todo lo que propongo desde antes, cito: “Sonríeme como yo te hubiera sonreído hasta el final. Siempre prefieran la vida y siempre afirmen la sobrevida… Le amo y le sonrío desde donde esté”. Entonces, si existe este tropismo, existe también, como siempre con Derrida, este genio maligno o benigno inasignable, el otro de este tropismo y, por lo tanto, todavía el otro de la vida condicionada.

El deseo de vivir o de sobrevivir

Sin embargo, si también la vida se piensa como condicionada, como ya condenada a morir, atrapada por la muerte, ¿no deberíamos pensar en un impulso vital más allá o de este lado de la vida? ¿Qué significa, por ejemplo, y para hablar de la forma más sencilla del mundo “tener ganas de vivir” o “redescubrir las ganas de vivir”? ¿Qué significa, entonces, este deseo que parece traspasar la vida y la sobrevida misma? Tal vez, esa sea toda la pregunta, al menos esa es toda nuestra pregunta. Esta complicaría “la vida la muerte” y la sobrevida derridiana. A la vida y a la sobrevida, tales pensamientos de Derrida, habría que añadir, por tanto, el deseo.

Para decirlo sin rodeos, pero volveremos sobre ello, el deseo -que es el deseo de vivir, el regocijo de la vida- malinterpreta, en cierto sentido, la condena de vivir. Ella des-condenaría esta condena en la que está encerrada, para liberarla incondicionalmente. El deseo de vivir, en esto, sería como una gracia que perdona la vida condenada. Lo cual no es contrario a la letra y al espíritu derridianos, sino precisamente lo que Derrida nunca deja de pensar bajo el “sí” pre-originario dado a la vida, y que hace que la deconstrucción, según él, esté del lado del “sí” y de la vitalidad. Sin embargo, la supervivencia —aunque siempre ya póstuma, testimonial o testamentaria— no escapa a los límites que limitan la incondicionalidad de la vida. En el fondo, el “sí” incondicional dado a la vida siempre está ya condicionado a un “no” en Derrida. Así como el estilo polémico de este último (no olvidemos que soñaba con escribir una Polemología) pretende decir “sí” para decir mejor “no” y para más bien resistir mejor a lo que se le opone.

Decir sí a la vida, bendecir y abrazar su necesidad, incluso bendecir los momentos que uno podría pensar que están malditos, es la intensidad misma de una vida que ama vivir. En esto, Derrida nos dice: “la deconstrucción está del lado del sí, de la afirmación de la vida.” Ella está del lado del deseo de vivir y del espíritu de vida. La deconstrucción es afirmativa.

Queda el hecho de que los tropos derridianos desafirman inmediatamente esta afirmación y condenan esta gracia; reducen esta incondicionalidad declarada poniendo la vida a condición de la muerte, es decir, poniéndola en lo condicional. Recito Aprendiendo a vivir, finalmente: “Nunca estoy tan obsesionado por la necesidad de morir como en los momentos de felicidad y de goce. Gozar y llorar la muerte que espera, para mi es la misma cosa”. Lo que sería necesario de subrayar, es aquí el uso del pronombre personal “yo” que hace que Derrida hable en su nombre, según su propia sensibilidad, sus propios síntomas, sus propios modismos.

De modo que, si alguien dijera, además de Derrida, que él, en momentos de felicidad, y de extrema embriaguez, sólo pensara en su inmortalidad (que quizás no sea tan diferente de esto que implica Derrida), no traduciría nada más que su modismo. Pero este idioma, precisamente, tal vez se ajustaría mejor, y mucho mejor, al horizonte que proponía el gesto deconstructivo. Tal vez sea en esta brecha entre la vida condicionada y la vida incondicional donde se juega el futuro de la deconstrucción. Porque si efectivamente la deconstrucción está del lado del “sí”, y de la afirmación del deseo de vivir, entonces habrá que pensar de otra manera, y desde otro estilo, desde otros tropos, la vida, la sobrevida y el deseo de vivir.

Porque el deseo de vivir no es una finitud infinita, sino una infinitud finita. Como la différance, en esto, que así se identificó en La voz y el fenómeno, sin que nunca, posteriormente, Derrida sacara de ello -en mi opinión- las consecuencias necesarias. Además, la finitud infinita no es equivalente a la infinitud finita, ya que si digo: “estoy acabado desde mi nacimiento, estoy debilitado, acabado, en libertad condicional, sentenciado, muerto en excedencia, de tal modo que muero infinitamente.” Esto no equivale a decir “tengo el deseo de vivir infinitamente, a la vida a la muerte, para vivir y por lo tanto vivir para morir de ella, para disputar incluso en mi muerte -si muero un día, que no está excluido, y si llego a creer un día en mi muerte-, la vida de los vivos para hacerles querer, y hacerles querer vivir más intensamente.” El deseo de vivir, en esto, es lo infinito en lo finito, pero sigue siendo la infinitud de la sobrevida desbordando la vida la muerte, antes y sin vida, antes y sin muerte. La vida muere por el deseo de “hacerse inmortal” antes de “morir” (para repetir una palabra de Godard en Sin aliento). O para decirlo como Freud, cito la Consideraciones de la actualidad sobre la guerra y la muerte (que cita Derrida en su seminario La pena de muerte): “nadie cree realmente en su propia muerte o, lo que es lo mismo, todo el mundo está convencido de su inmortalidad”.[4] Todo el enigma del deseo de la vida está ahí. En esta inmortalidad experimentada, como el sabio spinozista, de su viviente.

El deseo de vivir como indeconstruible

La hipótesis es, pues, la siguiente: el deseo debe ser pensado como indeconstruible. Derrida nunca lo dijo sobre la sobrevida, como pudo decir sobre la democracia y la justicia, por ejemplo. ¿Será porque la vida está todavía bajo la condición de la maldición y de la pena de muerte, es decir, de la finitud? ¿Sería eso así porque la vida es condicional y en condicional? Sin embargo, si es indeconstruible, es precisamente porque es incondicional. Y ella es incondicional porque desborda “la vida la muerte”. Indeconstruible, el deseo lo es por su supervivencia. Porque, en efecto, el deseo de vivir me sobrevive, y más aún, sobrevive en los demás, envidia su vida, deseando su vida de vivir. Obligándolos, pues, por lo mismo a vivir con “tumba abierta”. Para vivir mejor que yo. De lo contrario, ¿cómo podría haber siquiera una ética o una justicia? Es necesario que el deseo de vivir alimente a todos y cada uno, que un espectro, un fantasma, un compañero envidioso de mi vida me transmita la promesa de la ética y la justicia, para que aprenda a “vivir bien”, y continuar siendo sobre él que vive de la vida.

Cuando uno pierde a alguien abruptamente, a menudo escucha decir: “Viviré o sobreviviré por él”. “Fue él quien me dio el deseo y la fuerza para continuar a vivir.” O también: “le hubiera gustado que yo viviera incluso sin él”. Todo sucede como si fuera el sobreviviente quien me enseñó a vivir, incondicionalmente. El deseo de vivir, y de vivir bien, justamente, pues, no viene de mí, viene de la ultratumba, del más allá de la vida, de un Otro enterrado y puesto en ataúd en mí, que se debe a mi vida como la suya, que ya no es, disputando mis acontecimientos para que los viva lo más intensamente posible. Si una tal comprensión ciertamente se relaciona con el fantasma y la herencia en Derrida, es más difícil decir lo mismo de la sobrevida. Porque la sobrevida significa para este último: “Me sobrevivo”-según el “dispositivo tardío” puesto en lugar en la Circunfesión: soy el testigo que me vio morir, doy testimonio de mi muerte, me paso el testigo a mí mismo para dar testimonio, a mi vida, haciéndome el muerto, y por lo tanto para vivir en toda su intensidad una vida y un mundo sin mí, para contemplar la verdad del mundo y de mi vida desde el vivir de mi muerte, por así decirlo. (¿Es el ensueño del niño escribiendo, solo en su habitación, su oración fúnebre, demandándose “quién me habrá amado realmente?”)

Todo esto es obviamente solo programático. En otras palabras: todo esto se presenta con fines ilustrativos, para operar en el avenir y para el futuro del pensamiento, una crítica deconstructiva de un cierto estilo deconstructivo. En consecuencia, del mismo modo que Derrida criticaba el uso metafórico de Lévinas, en tanto reducía, al parecer, lo inasignable del infinito, violando así el rostro, sería necesario prolongar este gesto, para subrayar que las metáforas derridianas y los tropos, la obsesión por determinados motivos, hacen fracasar el proyecto deconstructivo. Sobre todo, escucho aquí un cierto estilo de Derrida que condena lo que le gustaría liberar. Queda un “Violencia y Metafísica” por escribir sobre esta metáfora. Para hacer justicia a Derrida. Para liberar la vida de una cierta condena estilística, y también abrir la deconstrucción a la escritura post-deconstructiva. Esta escritura podría tener un nombre: el de restitución.

¿Qué se puede entender por tal palabra, por tal gesto que quisiera ser fiel al pensamiento deconstructivo, es decir, al horizonte abierto por él hacia un pensamiento restitutivo de los indeconstruibles? Esto es lo que me gustaría discutir finalmente.

Deconstrucción y restitución: restituir los indestructibles

Tras la deconstrucción, pues, la restitución. La cuestión no es hacer borrón y cuenta nueva y devolver la deconstrucción al basurero de la historia de la filosofía. Este gesto fue innovador, y siempre será cuestión de defenderlo; incluso si los límites intrínsecos a él deben ser superados en un gesto que afirme tanto el requisito de la deconstrucción como el de la restitución. Porque el riesgo de una cierta comprensión de la deconstrucción es el de una pura crítica negativa, invalidando más que afirmando. Como cierta teología negativa, en la que Derrida se interesó durante mucho tiempo en comentar sobre Meister Eckhart y Angelus Silesius, en Salvo el nombre. La escritura de Derrida, negándose a sacrificarse al estilo tético, prefirió siempre sospechar lo que un concepto podría definir clásicamente, académicamente, tradicionalmente, sólo para definir lo que podría significar positivamente. Lo que la deconstrucción ha arruinado: así es el lenguaje apofántico, en beneficio de una escritura negativa. La escritura deconstructiva ha fracasado así quizás en la afirmación o reafirmación de lo que debe ser restituido al pensamiento. El pensamiento, entonces, ya no tendría que afirmar, sino invalidar. ¡Eterna seducción del discurso escéptico!, gloria del escepticismo y su poder negativo. Así, deconstruir habrá sentido: invalidar, negar o contradecir lo que, tradicionalmente, podría haber significado un concepto, sin por ello definir lo que debería significar en el futuro.

No quisiera por ello acusar mal a Derrida, sino circunscribir el riesgo del consentimiento incondicional a tal gesto, si omite el otro horizonte de la deconstrucción que era, sin duda, la restitución de los indeconstruibles. Otro riesgo, y es en éste en el que se centraba sobre todo nuestra intervención, es el de no salir de la secuencia filosófica del siglo XX que fue la de la tragedia de la finitud. En su tono o en su ritmo, en sus tropos y sus metáforas, Derrida le pertenece plenamente. Porque, aunque Derrida siempre lo haya negado, la deconstrucción participó plenamente en la “tragedia de la finitud”. Porque aunque sostenía que la deconstrucción estaba del lado del “sí”, de la afirmación, de la vida y hasta de la “sobrevida”, esa vida que no era viviente, sino más bien más viva que toda vida: el mismo estilo que esta última era más afín al duelo y a la melancolía, es decir, una finitud que llora el paso del tiempo y disfruta así de una vida condicionada; que la infinitud de la alegría afirmando, como el superhombre nietzscheano, la vida en un gran “sí”, y sin sacarla nunca de su lado negativo. Hay tragedia -y la muerte es la tragedia misma-, pero la tragedia, como dijo Deleuze, no es otra cosa que la alegría. Entonces, pensar en la restitución después de la deconstrucción sería, pues, emerger de esta “tragedia de la finitud”, hacia la infinitud de la alegría.

Sin embargo, como hemos dicho repetidamente, hay más de un Derrida. Y lo que debe guardarse cuidadosamente del estilo deconstructivo es la crítica a la comprensión tradicional de nuestros viejos conceptos, que es lo único que puede permitir su reciclaje, reacondicionamiento o re-pensamiento. Además, es todavía en la última secuencia de la deconstrucción que debemos dirigir nuestra atención para pensar en esta restitución, porque al final de su vida, Derrida se encaminó hacia la excavación de los indeconstruibles, es decir, finalmente, hacia la realización del proyecto inicial -o al menos definido como tal- de la deconstrucción. Porque ¿qué era el proyecto deconstructivo, si tal proyecto estaba realmente definido? Consistía, como hemos dicho, en una des-condenación, en una ilimitación. Deconstruir, no es simplemente mostrar los límites negativos de un entendimiento, sus márgenes o sus aristas, sino que era escudriñar o sondear la incondicionalidad o la positividad absoluta de tal o cual concepto (la democracia y la justicia en particular —a lo que nos referimos— añadiría aquí el deseo o la vida). Todo sucede entonces como si la deconstrucción ya hubiera previsto su superación en la restitución de restos irreductibles. Toda la temática de la restancia abunda en este sentido. ¿Somos tan infieles a Derrida al proponer dejar espacio para tal gesto? ¿No ha sido siempre entendido el futuro de la deconstrucción, sin decirlo nunca así, como restitución?

Habría pues que entender en la restitución, lo que tal vez no se entienda en latín, sino sólo por la homofonía francesa: o bien el resto que se restituye, el resto -como decimos en derecho mercantil- devuelto al cerrar una cuenta. Este encierro, para nosotros, lectores de Derrida, tiene un nombre: el de encierro metafísico. Así, la restitución propondría restaurar lo que queda después de este cierre metafísico. Estos restos son todos los restos irreductibles, incondicionales e inalienables de nuestra tradición. El pensamiento, diferenciado de la filosofía (o quizás, simplemente, la filosofía diferenciada de la metafísica), será así el relicario de esta última; aquel al que le pertenecen las reliquias, los restos indestructibles de nuestra arquitectura filosófica; aquel en quien por tanto recae el deber de pensarlos para abrir un futuro completamente diferente.

Esta restitución se hará, sobre todo, en nombre de la vida. En nombre, pues, no de una muerte súbita o sufrida, sino de una vida y de un súbito deseo de vivir y de sobrevivir. Por lo tanto, abordará nuestro desafío ecológico, tan urgentemente necesario por el biocida que se avecina. Cuidémonos, pues, de condenar de antemano esta otra escritura. Enviémosla. Derrida será, con miras a ella, nuestro mejor aliado, quiero decir, nuestro mejor amigo- de por vida.

Notas

[1] Texto inédito presentado en las Jornadas de Estudio “Derrida, la vida la muerte” en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Estrasburgo, el 4 y 5 de noviembre 2019 organizado por Pierre Delain y Jacob Rogozinski. Agradezco a Valentin Husson por enviarme el texto original y otorgarme el derecho de publicar su traducción al español.

[2] Jacques Derrida, De la grammatologie, Les éditions de minuit, Paris, 1968, p.73.

[3] Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin, Galilée, Paris, 2005.

[4] Sigmund Freud, Actuelles sur la guerre et la mort, in Œuvres complètes, vol. XIII, p.143.